新疆乌孙古道突发洪水致2名徒步者遇难,158人获救,暴露网红户外路线风险管控缺失与商业化乱象,敲响户外安全警钟。

一、暴雨中的生死救援:一场与自然赛跑的72小时

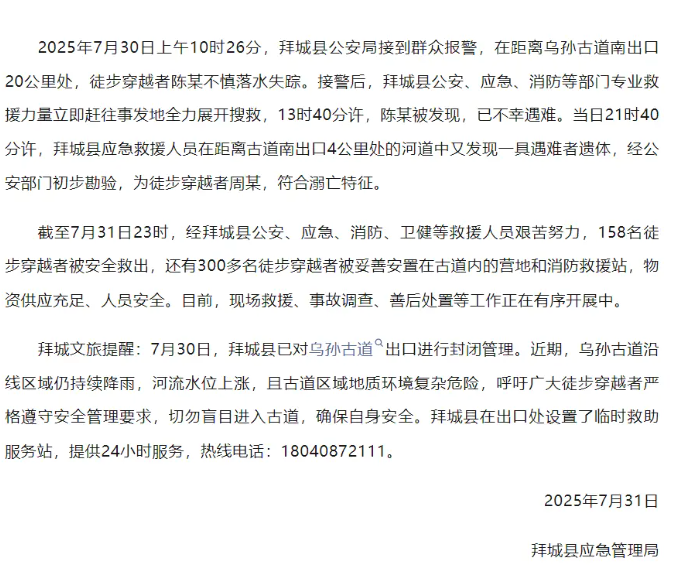

7月30日的乌孙古道,原本清澈的溪流在持续暴雨下化作吞噬生命的猛兽。当拜城县救援队接到首起报警时,古道内已有超过500名徒步者分散在20公里长的危险区域。湍急的水流时速达18公里,是平日流速的3倍,救援直升机因能见度不足被迫返航3次。最终,158名受困者通过”绳索横渡+人墙接力”的方式被转移至安全地带,救援人员用身体在激流中筑起”生命通道”,仅绳索就消耗了2.3公里。而遇难的陈某与周某,都是在试图横渡河道时被突然暴涨的水流卷走,这暴露出户外群体对山区水文变化的致命低估。

二、网红徒步路线的暗涌:商业化与风险管控的失衡

乌孙古道作为社交平台爆火的”人生必去徒步路线”,近三年游客量激增500%。某户外俱乐部负责人透露,为迎合市场需求,部分组织者将原本7天的专业级路线压缩为5天”轻量化体验”,甚至隐瞒”每日需涉水40次”的真实情况。更危险的是,许多游客仅凭短视频平台的碎片化攻略就贸然前往,调查显示63%的受困者未携带专业溯溪装备,21%的人穿着普通运动鞋涉水。当地牧民反映,近月来每天都能在河道边捡到被冲走的登山包,里面往往装着未拆封的防水袋和应急哨。

三、极端天气下的预警失灵:从气象预报到风险传导的断点

虽然气象部门提前72小时发布了暴雨预警,但信息却未能有效触达徒步者。古道内仅有3处电信信号覆盖点,且多数商业团队为节省成本未配备卫星电话。更值得反思的是预警标准——当前规定仅当24小时降雨量超100毫米才关闭古道,而此次事故前48小时的累计降雨已达85毫米,这种”临界值管理”模式难以应对山区小气候的突变。中国科学院山地所建议,应建立”动态熔断机制”,当河道水位每小时上涨超15厘米时自动触发撤离指令。

四、户外产业野蛮生长的代价:从资质乱象到责任真空

事故背后是快速膨胀却缺乏规范的户外产业。目前全国有超过2800家户外俱乐部,但仅17%具备中国登山协会认证资质。在乌孙古道沿线,大量”三无”领队通过社交平台接单,每人每天收费仅200-300元,不及正规俱乐部的1/3。这些”野生领队”中,68%未接受过专业急救培训,遇到险情时往往选择冒险突围而非就地避险。法律界人士指出,当前对商业探险活动的监管仍停留在”运动项目管理”层面,亟需将高风险徒步纳入”特种旅游”实行许可制管理。

五、构建户外安全新生态:从个人意识到系统防护

这场悲剧应成为户外安全体系升级的转折点。建议从四方面破局:其一,建立”户外活动信用积分”,将违规穿越者纳入旅游黑名单;其二,强制商业团队配备北斗应急终端,确保每10人拥有1部卫星通讯设备;其三,在古道关键节点设置水文监测仪,数据实时推送至徒步者手机;其四,推广”户外安全强制教育”,要求参与者完成4小时线上培训方可报团。正如一位参与救援的消防员所说:”大自然不需要征服者,只需要懂得敬畏的拜访者。”唯有将风险意识植入每个环节,才能让乌孙古道真正成为传颂千年的文明通道,而非生命的终点。