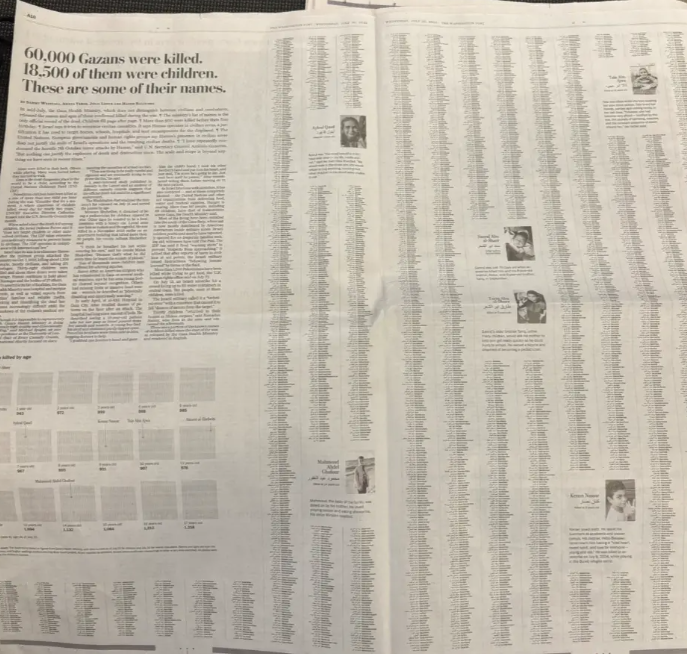

《华盛顿邮报》公布加沙冲突18500名遇害儿童名单,以触目惊心的年龄统计和姓名实录揭露战争残酷,引发全球对现代战争伦理与国际人道主义危机的深刻反思。

一、数字背后的生命图景

《华盛顿邮报》公布的18500名遇害儿童名单,以最原始的方式冲击着人类的道德认知。这份按年龄排序的名单中,953个名字永远停留在0岁,943个未能见证第一个生日。联合国儿童基金会执行主任凯瑟琳·拉塞尔的比喻令人窒息——这相当于每天都有一个教室的孩子被集体屠杀,持续近两年。更触目惊心的是《柳叶刀》研究指出,实际数字可能被严重低估。当读者在网页上每翻过100个名字就收到一次计数提醒时,数据可视化变成了最残酷的道德拷问。

二、媒体伦理的边界探索

《华盛顿邮报》选择全文刊载名单的做法,开创了战争报道的新范式。这种”名单新闻学”摒弃了传统报道的叙事框架,用纯粹的名录冲击读者的情感防线。哥伦比亚大学新闻学教授指出,这是对”客观报道”原则的突破性实践——媒体不再作为中立转述者,而是通过信息编排本身传递立场。名单中特意标注的细节,如”5岁女童死于生日次日”,将统计学转化为个体叙事,这种”精准共情”的设计,使得数据产生了超越文字的力量。

三、认知战中的信息博弈

名单公布后引发的舆论战,折射出现代冲突的复杂性。以色列支持者质疑数据来源的可靠性,却难以解释加沙44%人口为儿童这一基本事实。牛津大学网络研究院监测显示,相关话题下”质疑数据”的机器人账号占比达37%,远高于其他热点事件。而《华盛顿邮报》援引《柳叶刀》研究的策略,巧妙地将医学界的权威性转化为数据可信度的背书。这种科学与新闻的结盟,正在重塑国际舆论场的权力结构。

四、人道主义危机的量化表达

名单中隐藏的年龄分布曲线,揭示了战争对生命权的系统性剥夺。1-10岁儿童死亡数量稳定在每年龄段900人左右,这种反常的”平台式分布”打破了自然人口规律,表明死亡并非随机而是普遍。伦敦政治经济学院的冲突研究显示,加沙儿童死亡率已是叙利亚内战同期的1.8倍,且营养不良导致的”隐形死亡”尚未完全统计。这份名单本质上是用统计学语言书写的人道主义控诉书。

五、历史记忆的建构之争

亲以阵营将名单斥为”哈马斯宣传”,却回避了现代战争记录技术的进步。相较二战期间华沙犹太人名单、越南”美莱村屠杀”名单等历史档案,加沙名单有着更完善的数字溯源系统。柏林自由大学档案学家指出,每个名字背后都有医疗记录、亲属证言和埋葬影像三重验证。这场关于记忆真实性的争论,本质是争夺历史叙事权的终极博弈。

六、国际法的沉默与回响

名单中18500个名字构成对《日内瓦公约》最尖锐的质询。国际刑事法院前检察官指出,如此规模的儿童伤亡,已远超”附带损伤”的合理范围,可能构成战争罪要件。然而安理会连续六次停火决议的流产,暴露了国际治理体系的失效。这份名单的价值,或许在于为未来的战争罪审判保存原始证据——就像纽伦堡审判中的集中营名录。

当最后一个名字从屏幕滑过,留给世界的不仅是一组数据,更是一个永恒的伦理诘问:人类文明究竟在什么意义上取得了进步?在技术足以精确统计每个遇难者姓名的时代,我们为何仍无法阻止教室大小的儿童群体每日”消失”?这份名单最终将沉淀为数字时代最黑暗的纪念碑,提醒着后来者:有些真相,即使无法改变现实,也必须被完整记忆。