《解忧杂货店》导演韩杰与王俊凯的档期争议,撕开了流量时代影视创作的深层矛盾:商业价值与艺术追求的博弈困局亟待破冰。

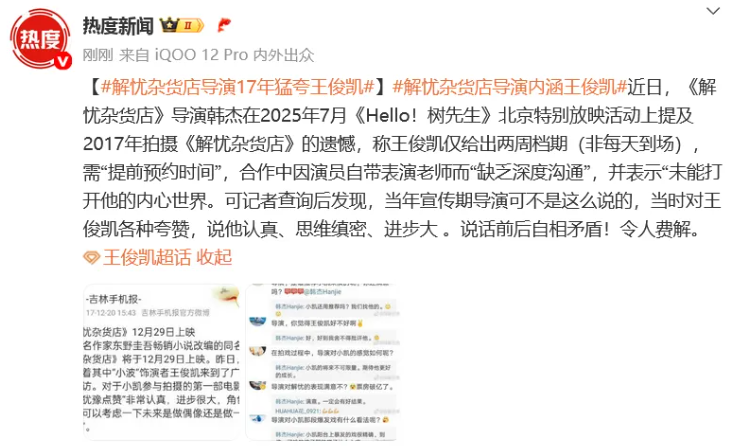

当#解忧杂货店导演内涵王俊凯#的标签冲上热搜第一时,这场始于2017年的合作争议,在八年后的今天再次撕裂了娱乐圈的遮羞布。导演韩杰在《Hello!树先生》放映会上的一席话,不仅揭露了当年拍摄《解忧杂货店》时的创作困境,更将流量明星与艺术导演之间的结构性矛盾赤裸裸地暴露在公众视野。这场风波背后,是影视工业化进程中始终未能解决的深层痼疾——当商业价值与艺术追求狭路相逢,谁该为作品的失败买单?

一、罗生门式的档期之争

韩杰导演在活动上透露的”两周档期”与2018年新浪电影专访中”三人同期工作”的表述,形成了耐人寻味的矛盾。影视行业内部人士透露,这种”宣传期夸赞、事后吐槽”的现象并不罕见,本质是资本压力下的言不由衷。更值得玩味的是,当年电影宣传主打”王俊凯银幕首秀”,而如今导演却暗示其参与度有限——这种叙事反转恰恰暴露了流量电影的制作悖论:既要依赖明星号召力,又无法获得其完整的创作投入。

档期问题在业内实为常态。某制片人匿名透露:”顶流艺人平均每天创造商业价值超百万,剧组能拿到的时间都是碎片化的。”王俊凯当时正值TFBOYS团体活动高峰期,其团队给出的”非每日到场”的拍摄方案,实则是流量艺人跨组拍摄的常规操作。但这种工业化流程与韩杰这类作者导演的创作习惯——需要长时间磨合激发演员潜能——产生了根本性冲突。

二、表演老师的权力暗战

导演特别提及的”自带表演老师”现象,撕开了影视圈的权力格局。这些随组老师多为艺人团队雇佣,表面是专业辅导,实则是确保表演风格符合艺人形象定位的”监军”。电影学者戴锦华指出:”这本质是经纪公司对创作权的隐性争夺。”在《解忧杂货店》拍摄中,表演老师可能阻断了导演与演员的直接沟通,导致韩杰所谓”未能打开内心世界”的遗憾。

这种机制下产生的表演往往安全但平庸。对比王俊凯在《解忧杂货店》(豆瓣5.0)与后来《万里归途》(豆瓣7.4)的表现,前者生硬后者自然,恰印证了不同创作环境对演员的影响。北京电影学院教授赵宁宇表示:”真正的表演是导演与演员共同探索的过程,第三方介入会破坏这种微妙的化学反应。”

三、流量与口碑的价值悖论

《解忧杂货店》的失败案例极具典型性。该片总投资1.2亿,最终票房2.8亿,看似盈利却因口碑崩塌透支了IP价值。更讽刺的是,王俊凯反而凭借这个角色获得金凤凰奖新人奖——这种”作品失败但演员获奖”的割裂,暴露了评奖机制与观众审美间的巨大鸿沟。影视投资人曹海涛分析:”流量明星参演的商业片,常常陷入票房达标、口碑扑街、奖项补偿的怪圈。”

这种困局在当下愈演愈烈。随着短视频平台重塑观众审美,越来越多的制片方选择”安全牌”:用流量保证基础票房,用工业化流程控制风险。但韩杰的”事后发声”表明,这种妥协最终伤害的是作品的艺术生命力。正如编剧汪海林所言:”当剧组需要’预约’演员时间时,电影就已经输了。”

四、破局之路:建立新的行业契约

这场争议的价值在于提出了核心问题:如何平衡明星的商业价值与艺术创作的客观规律?或许需要建立新的行业契约——包括但不限于:在签约时明确档期要求,禁止第三方干预表演,建立票房与口碑的双重奖惩机制。值得注意的是,王俊凯在《万里归途》中的进步,恰恰证明当演员全身心投入时可能爆发的潜力。

影视工业化不是简单的资本游戏,而是需要所有参与者遵守的艺术规律。当韩杰的遗憾与王俊凯的成长并置,我们看到的不仅是个体得失,更是整个行业转型期的阵痛。或许唯有当流量明星愿意为艺术”浪费”时间,导演敢于对资本说不时,中国电影才能真正走出”解忧杂货店”式的困境。毕竟,观众投递进电影票房的,不仅是消费行为,更是对光影艺术的真诚期待。