”少林寺商业帝国崩塌:释永信案标志宗教资本化时代终结,信仰本质回归的历史拐点已然到来。”

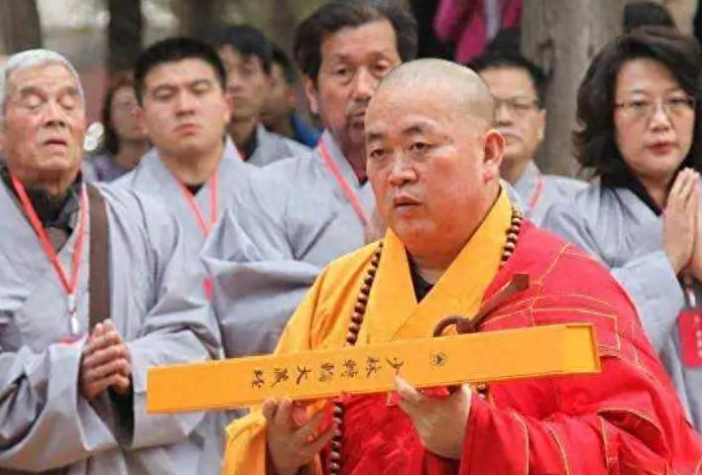

2025年7月27日,嵩山少林寺管理处的一纸通报,将这座千年古刹推向了舆论的风口浪尖。住持释永信涉嫌刑事犯罪、挪用侵占寺院资产、严重违反佛教戒律等问题的曝光,不仅是一个宗教领袖的陨落,更标志着中国宗教商业化浪潮迎来历史性转折。这场始于上世纪90年代、盛于新世纪初的寺庙资本化运动,在经历三十余年狂飙突进后,终于到了必须”清账”的时刻。

商业帝国的崛起之路

释永信的商业天赋早在1999年接任住持时就已显露。这位原名刘应成的安徽人,在执掌少林后迅速完成了从修行者到商界操盘手的蜕变。他率先注册”少林”商标,将千年文化遗产转化为商业IP,开创了中国宗教场所资本化运作的先河。天眼查数据显示,少林寺旗下关联企业高峰时达87家,业务横跨文旅、影视、培训、康养等多个领域,构建起庞大的商业版图。

少林寺的商业化路径具有典型的时代特征。2000年代初,中国旅游业爆发式增长,少林寺年游客量从不足百万激增至300万人次。门票收入、香火钱、开光法器等传统收入渠道外,释永信创新推出武术表演、禅修体验等增值服务。据不完全统计,少林寺年综合收入在巅峰期可能超过5亿元,其中门票收入约占60%,商业演出占20%,商标授权和衍生品销售占15%,其余为捐赠和其他收入。

这种”寺庙+公司”的混合模式,在特定历史阶段确实促进了佛教文化的传播。少林寺武僧团的全球巡演、海外文化中心的设立,让中国传统文化走向世界。但商业化的边界逐渐模糊,当二维码贴满功德箱、和尚直播带货成为常态时,宗教场所的神圣性与商业逐利的世俗性已难以调和。

监管真空下的权力异化

少林寺商业帝国的膨胀过程,暴露出宗教场所监管的严重缺失。作为非营利性机构,寺庙财务长期处于不透明状态。审计报告显示,少林寺账面资金与实际收入存在巨大差额,大量资金通过关联企业流转,最终去向成谜。这种制度漏洞为权力寻租提供了温床。

释永信案涉及的”挪用侵占项目资金”问题,正是这种监管真空的必然产物。据悉,少林寺近年主导的”少林文化园”等项目,总投资超过20亿元,但实际用于工程建设的资金不足半数。更令人震惊的是,部分寺院资产被违规抵押给民间借贷机构,宗教场所沦为资本游戏中的筹码。

权力的失控还体现在人事管理上。举报材料显示,少林寺重要岗位多由释永信亲属或同乡把持,形成封闭的利益集团。这种”家天下”的管理模式,完全背离了佛教丛林制度的民主传统。中国佛教协会原规定”寺庙住持任期五年,可连任一届”,但释永信连续任职26年,创下近代佛教史纪录。

信仰与欲望的双面人生

释永信案的另一个引爆点,是其严重违反佛教戒律的行为。通报中”长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子”的表述,彻底撕破了其精心营造的宗教领袖形象。这与2006年就被媒体曝光的”欧洲别墅”传闻、2015年女弟子流产事件相互印证,显示其道德沦丧具有长期性。

这种表里不一的生存状态,本质上是商业化异化的极端表现。当寺庙成为上市公司,住持便成了CEO;当诵经变成商业演出,戒律就成了表演道具。心理学专家分析,长期角色分裂会导致人格扭曲——白天是德高望重的大和尚,夜晚是纵情声色的暴发户,这种割裂最终会摧毁一个人的精神世界。

更值得反思的是,为何这些丑闻多年未被彻查?背后是错综复杂的利益网络。少林寺的商业成功带动了当地旅游经济,创造了大量就业,这种”经济贡献”成为最好的保护伞。直到中央加强宗教事务管理,这种畸形共生关系才被打破。

宗教商业化的历史拐点

释永信案的发生,标志着中国宗教商业化模式走到尽头。近年来,从普陀山上市叫停到五台山整治,宗教场所去资本化已成明确政策导向。2024年新修订的《宗教事务条例》明确规定:”宗教团体、宗教院校、宗教活动场所不得从事营利性经营活动”,为这场持续三十年的商业狂欢画上句号。

这种转变有着深刻的社会背景。调查显示,超过70%的受访者认为过度商业化损害了宗教场所的神圣性。年轻人中”寺庙游”的热度持续走低,反映出对商业化佛教的厌倦。与此同时,真正注重修行的小庙小寺反而人气渐长,这种反差值得深思。

宗教与商业的关系需要重新界定。完全排斥市场经济不现实,但必须建立”防火墙”制度:宗教场所的经营活动应严格限定在维持基本运转的范围内,重大建设项目需引入第三方监管,财务信息必须公开透明。更重要的是,要恢复宗教场所的信仰本质,让钟声重新为修行而鸣,而非为钞票作响。

乳山房产与少林危机的共同警示

巧合的是,释永信案曝光的同一天,山东乳山”一元房”的消息引发关注。这座曾被资本疯狂炒作的海滨城市,如今陷入房产严重过剩的困境。两者看似无关,实则同源——都是资本无序扩张的牺牲品。

乳山的教训在于,当住房脱离居住本质,沦为金融产品时,泡沫破裂是必然结局。少林寺的危机同样如此,当信仰变成生意,神圣沦为噱头,崩塌只是时间问题。这两起事件共同指向一个核心命题:任何领域都需要守住本质,抵御资本的异化。

站在2025年的历史节点回望,我们会发现释永信案的真正意义,不在于扳倒一个堕落的宗教领袖,而在于唤醒对信仰本质的回归。当少林寺的钟声再次为修行而鸣,当海边住宅真正为居住而建,这才是”清账”之后应有的景象。毕竟,无论是宗教还是房产,最终服务的都应该是人的真实需求,而非资本的贪婪本性。