刘亦菲的”不完美”出圈,打破了娱乐圈对女性身体的刻板审美,引发了一场关于年龄、真实与自我接纳的社会讨论。

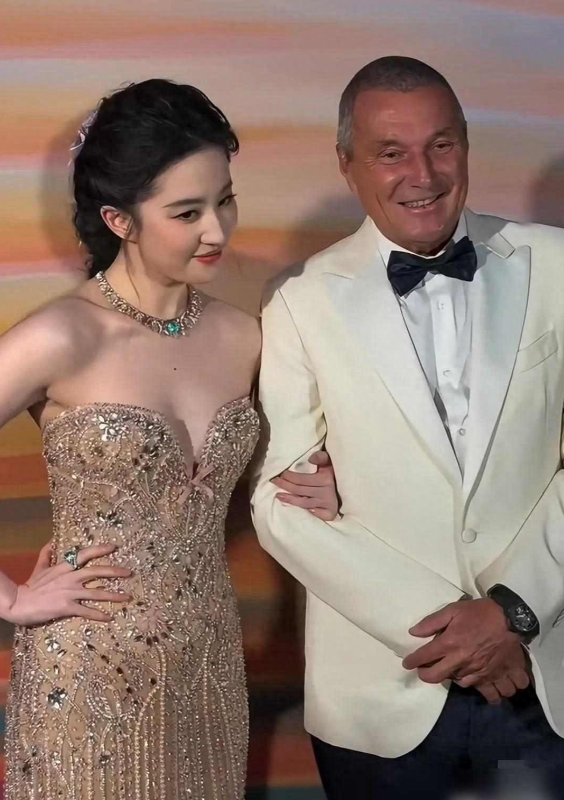

当38岁的刘亦菲身着华服、佩戴宝格丽珠宝亮相意大利活动现场的照片在网络上流传时,舆论场掀起了一场意料之外的讨论风暴。那些被镜头捕捉到的法令纹、颈纹和略显圆润的身材曲线,非但没有减损她的魅力,反而成为了一场关于女性身体自主权讨论的导火索。在这个被滤镜和精修图统治的视觉时代,刘亦菲的”不完美”出圈,恰如其分地戳中了当代社会的敏感神经——我们是否已经准备好接受一个不再追求极致完美的女性形象?

刘亦菲的”微胖身材”之所以引发如此广泛的讨论,恰恰因为它打破了娱乐圈长久以来对女性身体的规训。在传统审美体系中,女明星的身体从来不只是她们自己的,而是被资本、观众和行业标准共同塑造的公共产品。从玛丽莲·梦露时代的沙漏型身材,到上世纪90年代凯特·摩丝引领的”海洛因时尚”极瘦风潮,再到如今社交媒体上泛滥的”直角肩”、”A4腰”标准,女性身体始终处于被客体化的境地。法国哲学家福柯曾指出,权力通过控制身体来实施规训,而娱乐圈无疑是这种规训最赤裸的展示场。女明星们被迫接受着严苛的身材管理,因为她们清楚,任何一点”走样”都可能成为职业生涯的致命伤。

刘亦菲此次亮相的特殊意义在于,她似乎有意无意地挑战了这一潜规则。当其他女星仍在为维持”少女感”而苦苦挣扎时,她坦然展示着38岁女性应有的自然状态——不是通过刻意营造的”冻龄”假象,而是接受时间在身体上留下的痕迹。这种态度在娱乐圈堪称革命性的突破。英国社会学家吉登斯曾提出”身体计划”理论,认为现代人将身体视为必须不断加工改造的”未完成项目”。而刘亦菲的表现,恰恰是对这种无止境自我改造逻辑的拒绝。她不再将身体视为需要不断修正的客体,而是作为自我主体的自然延伸。

值得玩味的是舆论场的分裂反应。一方面,有声音批评她”眼角纹明显”、”皮肤松弛”;另一方面,更多网友为她的”健康美”点赞。这种分裂恰恰映射了当代社会女性身体话语权的争夺战。在#BodyPositivity(身体积极)运动席卷全球的背景下,越来越多人开始质疑单一审美标准的正当性。心理学家霍尼曾分析过”理想化自我”与”真实自我”的冲突,指出社会期待常常迫使女性陷入永无止境的自我否定。而刘亦菲引发的讨论,实际上是一场关于女性是否有权定义自己身体标准的公开辩论。

将视线拉远,刘亦菲现象并非孤立。从欧美乐坛的Adele、Lizzo到国内演员咏梅、郝蕾,越来越多的女性公众人物开始拒绝身材焦虑,拥抱自然状态。这种趋势背后是女性主义第三次浪潮的深远影响——强调多元、包容与自我定义权。法国女性主义理论家西克苏曾呼吁女性”书写自己的身体”,而今天这些女明星正用行动实践着这一理念。她们不再满足于做被凝视的客体,而是争取成为自我形象的主体创作者。

更深层看,刘亦菲的”微胖争议”折射了年龄歧视与性别歧视的交叉压迫。社会对男性年龄的增长往往更为宽容,乔治·克鲁尼的银发被称为”魅力”,而女星的皱纹却总被当作”缺陷”。这种双重标准在好莱坞和各国娱乐圈普遍存在。美国学者苏珊·桑塔格早在1972年就撰文指出”年龄的双重标准”问题,半个世纪过去,这一现象依然顽固。刘亦菲38岁就被议论”显老”,而同龄男演员却可能刚迎来”黄金期”,这种对比赤裸裸地揭示了性别化的年龄政治。

从行业角度看,宝格丽选择刘亦菲作为代言人或许正是看中了她引发的这种讨论价值。在消费主义试图贩卖”完美幻想”的同时,聪明的品牌已经开始意识到”真实”的市场号召力。多芬的”真美运动”、Aerie拒绝修图的广告策略都证明,消费者尤其是年轻一代,正在厌倦那些不切实际的完美形象。刘亦菲与宝格丽的合作,某种程度上标志着奢侈品行业对女性身体话语权变迁的敏锐把握。

对普通女性而言,这场讨论的意义更为深远。当社交媒体上充斥着经过精心修饰的形象,当整容APP让”变美”变得轻而易举,真实反而成了稀缺品。心理学家温尼科特提出的”足够好的母亲”概念或许可以迁移到这里——女性需要的不是追求完美,而是接纳”足够好”的自己。刘亦菲展示的正是这种”足够好”的状态:不完美,但真实;不符合所有标准,但自洽从容。

回望这场由几张活动照片引发的舆论风暴,我们会发现它早已超越了对某个明星外表的评价,而成为检视社会性别权力结构的棱镜。刘亦菲的”微胖身材”之所以”太显眼”,恰恰因为它在一个仍然被单一审美统治的视觉环境中显得格格不入。但正是这种不服从,为更多普通女性提供了反抗身体焦虑的勇气与可能。

在这个意义上,刘亦菲无意中成为了一个文化符号——她的每一条皱纹、每一处曲线都在叩问:女性是否有权以自己的方式存在?答案正在书写中,而每一次对”不完美”的接纳,都是对女性身体自主权的一次确认。这场静默的革命没有硝烟,却可能从根本上重塑我们看待女性身体的方式。当社会终于学会欣赏时间赋予的痕迹而非苛责它们时,或许我们才能说,真正的进步已经到来。