中金黄金矿难暴露安全管理失效:6条生命陨落背后,是形式主义防控与央企责任体系的深层溃堤。

中金黄金控股子公司内蒙古矿业发生的”7·23″重大安全事故,以极其惨痛的方式揭开了矿山安全生产的沉疴。6名东北大学学生在参观乌努格吐山铜钼矿选矿厂时,因浮选槽格栅板脱落坠亡,这一事件不仅导致公司市值单日蒸发34亿元,更暴露出央企子公司安全管理体系的系统性失灵。当”安全管理卓越杯”知识竞赛的标语还悬挂在会议室,当中国职业安全健康协会的调研报告墨迹未干,6条年轻生命却在企业引以为傲的”技改项目”现场戛然而止——这种讽刺性的对比,直指当前安全生产领域”形式主义防控”的深层次问题。

事故链分析:从格栅板到管理板的断裂

事故直接原因是浮选槽格栅板脱落,但技术层面的失效只是整个事故链的末端表现。内蒙古矿业官网显示,该企业今年2月刚完成”一二系列混精二层平台地面格筛板更换”技改项目,标榜”消除了现场安全隐患”。然而不到半年,这个被宣称为”安全升级”的设施却成为夺命陷阱。冶金行业安全专家李明(化名)分析指出,浮选槽格栅板通常应采用304不锈钢材质,厚度不低于5mm,安装需使用防松脱螺栓,且每周应进行紧固度检查。从事故现场照片推断,涉事格栅板很可能存在材料厚度不足、固定方式不当等基础性缺陷。

更值得深究的是管理链条的断裂。在事故发生前的关键7月,内蒙古矿业密集开展了三项安全活动:7月2日接受中国职业安全健康协会调研,7月4日举办”安全管理卓越杯”知识竞赛,7月11日召开上半年安委会会议。这种”安全月”式的活动安排,本应构成多重防护网,却在实际操作中沦为”打卡式”应对。北京某安全咨询机构的评估报告显示,央企子公司平均每年需应对87项安全检查,填写超过400份安全报表,导致基层形成”重留痕、轻落实”的应付文化。中金黄金旗下多家子公司近年频遭处罚的记录(2024年至少5家子公司因安全问题被罚),正是这种文化滋生的恶果。

刑责倒逼机制的现实困境

上海正策律师事务所董智毅律师指出的”直接责任人或面临3-7年有期徒刑”,反映了我国刑法第134条重大责任事故罪的威慑框架。但司法实践显示,此类事故追责常陷入”三难”困境:直接责任人认定难(车间主任、安全员、分管领导责任如何划分)、主观过错证明难(是疏忽大意还是过于自信)、整改效果评估难(历史隐患是否已实际消除)。2018-2024年矿业领域类似事故的判决书分析表明,最终承担刑责的多为现场操作层面人员,而中高层管理者仅占追责总数的23%。

此次事故的特殊性在于涉及校企合作场景,使得责任主体更加复杂。东北大学作为组织方,其审批流程是否规范、安全教育是否到位,都将影响最终的责任划分比例。教育部《关于加强高校实践教学安全管理的意见》明确规定,校外实践需执行”双审批”制度(学校审批+企业审批),且必须配备专业安全员全程监护。若调查证实校方存在审批疏漏,按照《民法典》第1198条,学校或将承担20%-40%的次要责任,这为高校实习安全管理敲响警钟。

央企安全文化的异化现象

中金黄金作为中国黄金集团旗下上市公司,本应代表行业最高安全标准,但其子公司近年来的违规记录却勾勒出另一幅图景:2024年10月包头鑫达黄金因”对承包单位安全管理不到位”被罚60万元;同年8月河南金渠黄金因”自救器未定期更换”等基础问题被罚10.5万元;7月河北金厂峪矿业因”从业人员不会使用自救器”被罚49.2万元……这些处罚事由的共同特点是:问题极其基础,违规极其明显,整改极其表面。

安全专家指出,央企子公司普遍存在”三套标准”现象:向上汇报用国际标准(如ISO45001),应付检查用行业标准,实际执行却常低于国家标准。内蒙古矿业在事故前删除的技改报道,恰是这种”选择性呈现”的典型表现——宣传已完成的安全投入,却回避仍在存在的风险点。更值得警惕的是”运动式治理”的恶性循环:事故发生后紧急大检查,检查后问题暂时收敛,待风头过去又恢复原状。国家矿山安全监察局2024年数据显示,重复性违规在矿业事故诱因中占比高达61%,证明当前整改机制存在严重失效。

市值蒸发背后的ESG投资警示

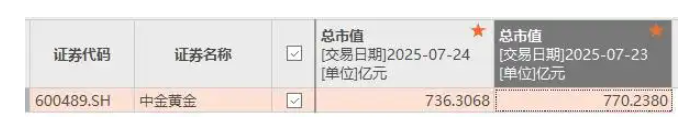

事故次日中金黄金股价暴跌8%,市值蒸发34亿元,远超直接赔偿金额(按内蒙古标准6人合计约600万元),这反映了ESG(环境、社会、治理)因素对资本市场的深刻影响。全球最大ESG评级机构MSCI的分析模型显示,重大安全事故会导致企业治理评分下降2-3个等级,相应引发8%-15%的估值折价。中金黄金2023年ESG报告自称”安全生产天数达标率100%”,此次事故彻底粉碎了这一叙事,导致投资者用脚投票。

资本市场对安全事故的惩罚机制正在形成新范式:不再是简单的”事故-罚款-了结”线性反应,而是引发”信任-估值-融资成本”的连锁危机。中金黄金目前市盈率(PE)为28.3倍,显著高于行业平均的19.5倍,这部分溢价原本就包含对其央企背景与规范管理的预期。此次事故后,多家券商已将其移出”稳健组合”推荐名单,信用评级机构也提示可能下调展望。这种市场自发的制衡机制,或许比行政罚款更能触动企业神经。

治理重构:从合规到文化的转型

“7·23″事故的深层启示在于:安全生产不能止于合规性检查,必须向本质安全文化转型。国际领先矿企如必和必拓推行的”生命至上原则”(Life-Saving Rules),将有限资源集中在预防致命风险上,而非面面俱到的形式合规。具体到中金黄金体系,需要建立三层防御机制:

- 技术防御:对关键设施如格栅板实施”双人双锁”验收制度,引入物联网传感器实时监测设备状态

- 管理防御:改革安全检查机制,采用”四不两直”(不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场)的突击检查

- 文化防御:建立”安全吹哨人”保护制度,鼓励员工举报隐患,对瞒报行为实施”一票否决”

内蒙古自治区政府已对事故提级调查,这为系统性整改提供了契机。但真正的考验在于:调查结论能否突破”就事论事”的局限,触及央企安全管理体制的积弊?问责处理能否避免”丢车保帅”的套路,真正实现权责对等?赔偿方案能否超越”花钱买平安”的思维,转化为制度重构的动力?这些问题的答案,将决定34亿元市值蒸发是暂时的市场波动,还是长期价值重估的开始。