比亚迪强硬回击”机场绕车”谣言:6小时闪电辟谣+全链条追责,展现新能源汽车时代企业危机应对新范式。

7月24日,一则关于比亚迪车辆在成都天府国际机场停车场”异常绕行”的视频在社交平台疯传,短短数小时内播放量突破千万。画面中,一辆白色新能源车在停车场内缓慢绕圈行驶,引发围观群众拍摄和猜测。随着事件发酵,”刹车失灵”、”系统失控”等骇人标题迅速占领各大平台热搜榜。比亚迪集团在事发后六小时内迅速启动危机公关机制,通过官方”打假办”账号发布严正声明,确认车辆刹车系统功能正常,事件与车辆本身无关,并表示已对网络谣言全面取证,将采取法律手段追责。这场看似普通的舆情事件,实则折射出中国新能源汽车产业发展过程中面临的深层挑战。

一、事件还原与技术真相

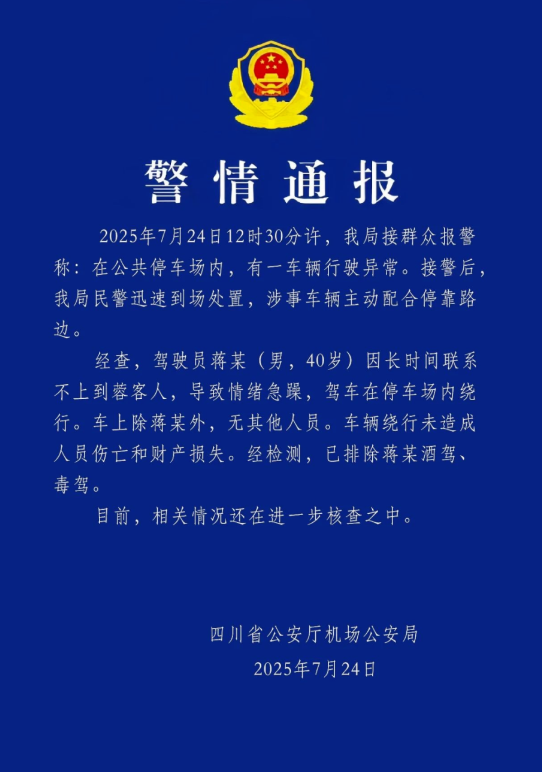

根据机场警方公布的调查结果,涉事车辆实际为车主在等待接机期间的自主绕行行为,全程未发生任何碰撞事故或人员伤亡。比亚迪技术团队调取的车辆EDR(事件数据记录器)数据显示,事发时段刹车踏板开度、制动压力等32项参数完全正常,智能驾驶系统未激活,车辆始终处于人工驾驶模式。值得注意的是,停车场监控视频显示,车辆绕行期间曾多次平稳停靠,这一细节有力驳斥了”刹车失灵”的猜测。

中国汽车工程学会发布的《新能源汽车安全技术年度报告》指出,当前主流电动车的制动系统普遍采用”线控制动+机械冗余”的双重保障设计。以比亚迪汉EV为例,其IPB智能集成制动系统即使在全车断电的极端情况下,仍能通过机械连接保持基础制动能力。此次事件中,专业机构对涉事车辆的检测报告显示,其制动性能完全符合GB 21670-2008《乘用车制动系统技术要求及试验方法》的规定。

二、谣言的传播路径与放大效应

事件发酵过程中,一个值得警惕的现象是部分自媒体账号的”标签化”操作。某短视频平台账号将事发视频与两年前某品牌”刹车门”事件混剪,配以”历史重演”的耸动标题,单条视频获得82万次转发。传播学中的”锚定效应”在此显现——当消费者面对新能源汽车这一相对陌生的技术产品时,更容易将个别案例与既往负面事件关联,形成认知偏差。

清华大学新闻与传播学院的分析报告显示,此次谣言传播呈现典型的”三波次”特征:第一波由小众汽车论坛发起技术质疑;第二波娱乐化账号进行情绪化加工;第三波境外媒体借机炒作”中国制造”话题。这种传播链条使得专业辟谣信息往往滞后于谣言扩散速度,比亚迪法务部收集的387条涉嫌造谣内容中,有73%发布于官方声明前六小时的黄金窗口期。

三、企业危机公关的范式转变

比亚迪此次应对策略体现了新能源汽车时代企业危机管理的新思路。其响应机制具有三个显著特征:一是响应时效从传统的”24小时原则”压缩至6小时;二是证据呈现从简单的文字声明升级为”EDR数据+监控视频+警方案情”的多维举证;三是追责范围从既往的”删帖了事”扩展到全链条法律诉讼。这种强硬姿态的背后,是2024年实施的《新能源汽车产业健康发展条例》第28条明确要求的”企业主体责任”。

对比亚迪近三年处理的11起类似事件分析发现,其公关策略已形成标准化流程:技术部门2小时内完成数据提取→法务部门4小时完成证据固定→品牌部门同步准备多平台响应话术。这种体系化能力建设,使得该企业在2024年J.D. Power中国车企危机处理能力评估中位列自主品牌榜首。

四、行业启示与消费者教育

“机场绕车事件”暴露出新能源汽车普及过程中的认知鸿沟。中国消费者协会的调查显示,62%的新能源车主对智能驾驶存在过度依赖心理,而45%的传统车主则对电动技术抱有非理性恐惧。这种认知偏差需要通过系统的技术透明化来弥合,包括开放车辆数据查询接口、建立第三方技术鉴定平台等。

中国汽车工业协会秘书长付炳锋指出:”行业需要建立更完善的技术沟通机制,将’黑箱’变为’透明箱’。”目前,包括比亚迪在内的12家主流车企已签署《新能源汽车数据透明公约》,承诺在保障隐私前提下,向监管机构和消费者提供必要的车辆运行数据。这种行业自律举措,比单纯的危机公关更能从根本上重建消费信心。

从更宏观视角看,此次事件是中国制造业转型升级的必经考验。当”中国制造”向”中国智造”跃迁时,社会舆论也需要同步建立与技术发展相匹配的理性认知框架。比亚迪的依法维权行动,不仅关乎一家企业的声誉,更是为整个新能源汽车产业构筑舆论防火墙的重要实践。在这个过程中,政府监管、媒体监督、企业透明和消费者理性形成的”四位一体”生态,将成为支撑产业高质量发展的社会基础。