极端天气正重塑旅游规则,景区与游客共同探索”气候友好型”旅行新生态。

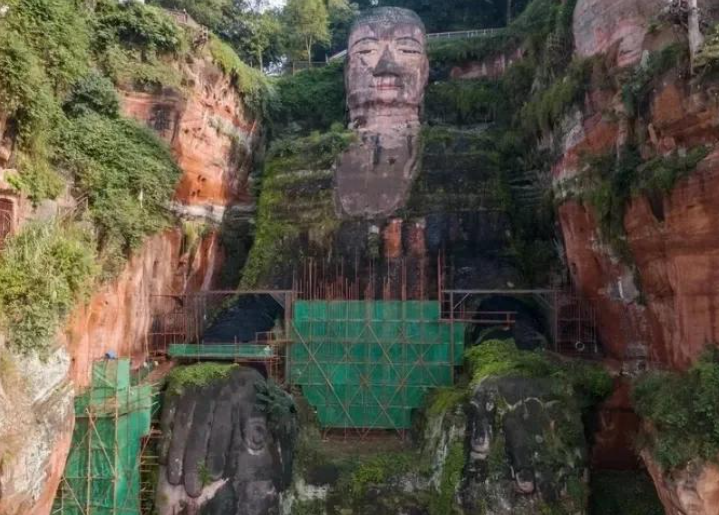

乐山大佛的”高温假”正在成为中国旅游业的一个标志性事件。这座历经千年风雨的世界文化遗产,如今不得不向持续40℃的高温低头,景区工作人员为它支起遮阳网,宛如戴上了一顶巨大的”草帽”。这个充满违和感的画面,折射出全球旅游业正在经历的一场深刻变革——极端气候已经从偶发干扰变成了常态导演,正在重塑我们的旅游方式、景区运营乃至整个行业生态。

一、气候危机下的景区生存法则

乐山大佛景区关闭佛脚平台的决策,看似简单,实则开创了中国文物保护与旅游管理的新范式。当石阶温度飙升至68℃,这已不仅是游客舒适度的问题,更关乎生命安全。景区的”防暑三板斧”——物理降温、科技手段和人文关怀,构成了应对极端天气的立体防御系统。这种快速响应机制背后,是无数景区管理者正在补上的一课:气候适应性已成为景区运营的核心竞争力。

敦煌鸣沙山调整骆驼工作时间、希腊圣托里尼禁止正午徒步,这些看似零散的应对措施,实际上正在形成一套全球景区通用的”高温生存手册”。中国科学院旅游研究中心提出的”气候韧性”概念,将这种被动应对提升到了战略层面。夜间游览、错峰开放等创新模式,不再是锦上添花的特色项目,而逐渐成为景区运营的标配。旅游业正在经历从”看天吃饭”到”与天共舞”的思维转变。

二、游客行为的代际革命

三代旅游观的对比,清晰地勾勒出中国游客行为模式的演变轨迹。从”到此一游”的1.0时代,到”网红打卡”的2.0时代,再到如今”气候友好型”的3.0时代,游客的诉求发生了本质变化。95后旅行博主将旅游比作”看K线图”的比喻尤为精妙——当代游客不再盲目追求”来都来了”的仪式感,而是像精明投资者一样权衡风险与收益。

这种转变催生了全新的旅游消费生态。降温颈环、电解质冲剂等产品销量暴涨,反映出游客安全意识的普遍提升;”景区热力图”APP的流行,则标志着数据驱动型旅游决策的兴起。游客不再是被动的服务接受者,而是成为了掌握充分信息的主动决策者。这种权力关系的转变,正在倒逼景区提供更透明、更人性化的服务。

三、科技赋能的气候适应性创新

在乐山大佛的”清凉保卫战”中,科技扮演了关键角色。移动空调车每小时吞吐1.2万立方米冷气的能力,展示了工程技术在气候适应方面的巨大潜力。而更值得关注的是,这些技术创新正在从应急措施转变为长期解决方案。泰国大皇宫的屋顶喷雾系统、乐山景区的防晒网,都是将临时设施永久化的典型案例。

未来景区很可能出现更多”气候智能型”基础设施。想象一下,自动调节透光率的智能玻璃步道、根据紫外线强度改变颜色的警示系统,或是利用地热调节温度的休息区。这些创新不仅解决高温问题,更能成为景区的特色卖点。科技与旅游的深度融合,正在创造一种全新的”气候适应性旅游”模式。

四、全球视野下的旅游气候学

乐山大佛的案例不是孤立的,它是全球旅游业气候适应进程中的一个中国样本。从欧洲到东南亚,景区管理者们面临着相似的挑战,也在探索各具特色的解决方案。这种全球性的行业变革,正在催生一门新的交叉学科——旅游气候学,它研究气候变化与旅游活动的相互作用,为行业提供科学的应对框架。

中国景区在这场全球变革中既有后发优势,也面临特殊挑战。一方面,我们可以借鉴国际先进经验;另一方面,中国旅游市场规模大、游客密度高,需要探索适合国情的解决方案。乐山大佛的管理实践,特别是将传统文化保护与现代气候科技结合的做法,很可能成为具有中国特色的气候适应性旅游模式。

结语:与自然重新对话

当乐山大佛戴上草帽,这个看似滑稽的画面实际上传递着深刻的启示:人类文明与自然的关系需要重新定义。极端气候不是暂时的干扰,而是长期的新常态。旅游业作为最依赖自然环境的产业之一,首当其冲地面临着转型压力。

这场”旅游革命”的终极目标,是建立一种与气候变化共存的可持续发展模式。正如乐山景区负责人所说:”尊重自然规律,才能走得更远。”未来的旅游,将不再是征服自然、挑战极限的冒险,而是学会在自然规律框架内寻找诗意栖居的艺术。当大佛戴上草帽,我们看到的不仅是一个景区的应急措施,更是一个行业、一个文明面对气候危机的智慧与韧性。