”民警涉缅捞人骗局:跨境救援的信任危机与制度拷问。”

当李敏(化名)颤抖着签下那份”解救协议”时,她不会想到,自己正跌入一个精心设计的跨境救援骗局。这起看似个案的事件,实则撕开了缅甸电诈受害者家属救助体系中隐秘的灰色产业链——据南方周末记者调查,仅2024年就有至少37起类似案件,涉案金额超600万元,暴露出跨境救援领域亟待规范的制度漏洞。

一、救援骗局的精密剧本

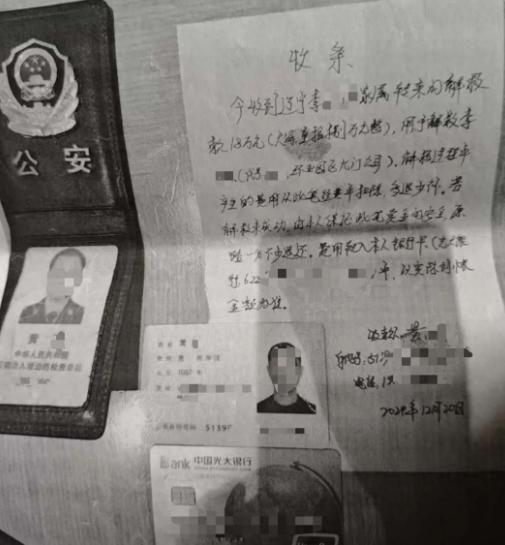

这出骗局有着严密的操作流程。记者获得的内部资料显示,诈骗者通常通过三个步骤建立信任:首先在反诈直播间伪装”成功案例”积累口碑,随后提供经过PS处理的”警官证”等资质文件,最后以”多退少补”的协议降低受害者警惕。云南边境某反诈民警透露,诈骗团伙甚至会伪造与缅甸军方的”通话记录”,用专业术语包装骗局。

黄某案的特殊性在于其真实民警身份带来的迷惑性。虽然云南边防总站声称其”早已被开除”,但系统内部查询显示,直至2024年12月案发时,其警号仍处于正常状态。这种身份真实性与行为违法性的错位,使得受害者更难辨别真伪。北京师范大学刑法学者指出,这暴露出公职人员监管存在”信息同步滞后”的致命缺陷。

二、跨境救援的定价黑市

在暗网交易平台上,”缅甸捞人”已形成明码标价的黑色市场。调查发现,不同园区的”赎身价”从8万到30万元不等:KK园区因戒备森严标价最高,而本案涉及的环亚园区属”中等价位”。诈骗分子往往根据家属经济状况浮动报价,李敏遭遇的”20万预算”话术正是典型套路。

更令人震惊的是资金流向。通过对黄某涉案账户的追踪,18万元赎金在到账后1小时内即被拆分转入5个境外账户,最终在缅甸某赌场完成洗白。中国人民公安大学反诈专家表示,这种”快进快出”的资金操作,说明背后存在专业洗钱团伙支撑,已形成”诈骗-转移-洗白”的完整犯罪链条。

三、制度缺位的救援困局

本案折射出官方救援机制与民间需求的严重脱节。尽管中缅泰三国警方已建立联合打击机制,但实际救援效率与家属期待存在巨大落差。数据显示,2024年通过官方渠道解救的妙瓦底受害者平均需等待4.7个月,而家属普遍希望在1个月内获救,这种时差给诈骗分子提供了操作空间。

民间自发组织的”救援掮客”因此野蛮生长。记者潜入某”缅甸救援”微信群发现,群内活跃着数十名自称”有门路”的中间人,他们收取5-10万元”活动经费”,承诺通过”非正规渠道”救人。云南大学东南亚研究所专家警告,这类操作不仅涉嫌违法,更可能危及受害者生命安全。

四、监管盲区的治理挑战

黄某案暴露的更深层问题,是跨境警务合作的监管盲区。由于涉及多国司法管辖,受害家属往往陷入”中国警方管不了,缅甸警方不愿管”的困境。某边境派出所所长坦言:”我们接到报案只能逐级上报,等协调到缅甸军方,人可能又被转卖了。”

针对这类新型犯罪,法律界定同样模糊。中国政法大学刑法研究中心认为,黄某行为可能同时触犯诈骗罪与滥用职权罪,但跨境取证难导致定罪率不足20%。更棘手的是,若救援确实成功,部分法院会以”事实履行协议”为由不予立案,变相纵容了灰色操作。

五、破局之路:构建阳光救援机制

建立官方认证的跨境救援平台或是可行方案。深圳警方试点的”涉缅人员救助系统”已初见成效,通过对接缅甸移民局数据库,实现救援进度实时查询。该系统运行半年来,诈骗发案率下降63%。

更重要的是完善预警机制。本案中李某某的遭遇显示,求职网站仍是电诈主要入口。网信办近期约谈多家招聘平台,要求对”东南亚高薪工作”等关键词实施AI预警,从源头减少受骗可能。

当李敏的侄子最终通过正规渠道获救时,这个家庭已付出18万元的沉重学费。此案犹如一记警钟,提醒我们:在打击跨国电诈的斗争中,既要斩断黑色产业链,更要筑牢阳光救援的生命线。毕竟,每一个被困妙瓦底的中国公民背后,都连接着无数个在绝望与希望间挣扎的家庭。