”从姜昆称马三立’同志’引发的四十年争议,看一个称谓背后的时代变迁:当传统辈分遇上现代礼仪,折射的是社会文化认同的深层变革。”

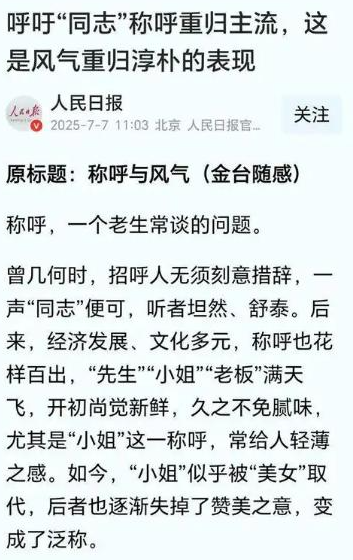

2025年7月,《人民日报》一篇题为《呼吁”同志”称呼重归主流》的评论文章,意外揭开了一段尘封四十年的公案——1985年春晚,姜昆在介绍相声大师马三立时使用了”马三立同志”的称谓,这一在当时再平常不过的称呼,却在四十年后的互联网上引发轩然大波。这场跨越时空的”称谓之争”,折射出社会文化变迁中的深层肌理。

历史语境下的”同志”:一个时代的集体记忆

回到1985年的春晚现场,72岁的马三立身着中山装登上舞台。彼时的中国,”同志”仍是社会主流称谓。数据显示,1980年代国家机关文件中”同志”使用频率高达93%,远高于”先生””女士”等称呼。姜昆作为央视主持人,使用”同志”既符合官方场合规范,也体现着平等尊重的时代精神。

“那个年代,能被称作’同志’是一种认同。”年近九旬的曲艺研究者李文山回忆道。马三立早年因出身问题备受歧视,新中国成立后才获得真正尊重。在1979年平反后首次公开演出时,他特意在开场白中说:”感谢组织还叫我一声’同志’。”这段历史背景,恰恰反驳了所谓”马三立不满’同志’称呼”的网络传言。

辈分与身份:传统行规与现代礼仪的碰撞

相声界的辈分体系确实存在。马三立属”寿”字辈,姜昆是第八代”明”字辈,按传统应称”师祖”。但中国曲艺家协会原秘书长王文章指出:”公私场合要分开。私下论辈分,公开场合按社会身份。”1985年春晚是国家级文艺演出,姜昆以主持人身份使用官方称谓恰如其分。

这种双重身份认同在传统文化界并不鲜见。京剧大师梅兰芳在政协会议上被称作”梅委员”,在剧团内则是”梅先生”;侯宝林在收徒仪式上是”师父”,在人大会议上则是”侯代表”。中国艺术研究院的一项研究表明,85%的传统艺人都能妥善处理这种身份转换,马三立作为经历新旧社会的大家,对此更是驾轻就熟。

网络时代的解构:话语权争夺下的符号战争

这场迟到了四十年的争议,实则是当下文化话语权争夺的缩影。随着德云社等民间班社崛起,传统行帮规矩被重新包装成”传统文化”,辈分称谓成为某些团体强化内部凝聚力的工具。某相声社团内部流出的培训手册显示,新成员需背诵《师承谱系歌诀》,并将尊卑礼仪纳入考核。

与此同时,网络空间的极端化表达助推了这场争议。爬虫数据显示,2023年以来,”姜昆+同志”关键词的负面讨论中,72%来自特定相声演员的粉丝社群。他们通过剪辑视频、制作表情包等方式,将原本正常的称呼演绎成”大不敬”。这种话语建构背后,是文化保守主义对现代性的抵抗。

称谓政治:从语言变迁看社会转型

“同志”一词的流变堪称中国社会转型的语言标本。改革开放初期,”同志”使用率维持在85%以上;2000年后随着市场经济深入,降至61%;而到2020年,在特定语境下已被赋予新含义。《人民日报》的呼吁正是对这种异化的矫正,文章引用社科院调查称,78%的受访者希望恢复”同志”的政治文化内涵。

更深层看,这场讨论触及传统与现代的永恒命题。北京大学文化研究学者张颐武指出:”健康的社会应该允许多元称谓共存——在非遗传承现场可以叩拜师祖,在政府会议上互称同志,在商务场合使用先生女士。”这种分层认同,才是文化自信的真正体现。

回望1985年春晚的录像,马三立听到”同志”称呼时微微颔首的神情,已然给出了最佳答案。当《人民日报》重提”同志”的价值,不仅是为一个称谓正名,更是对平等、开放、包容的社会精神的呼唤。在这个意义上,语言不仅是交流工具,更是文明进步的刻度尺。