方文山为邓紫棋新书写的推荐语因”科技感”措辞被质疑AI代笔,引发关于创作本质与AI检测可信度的争议。

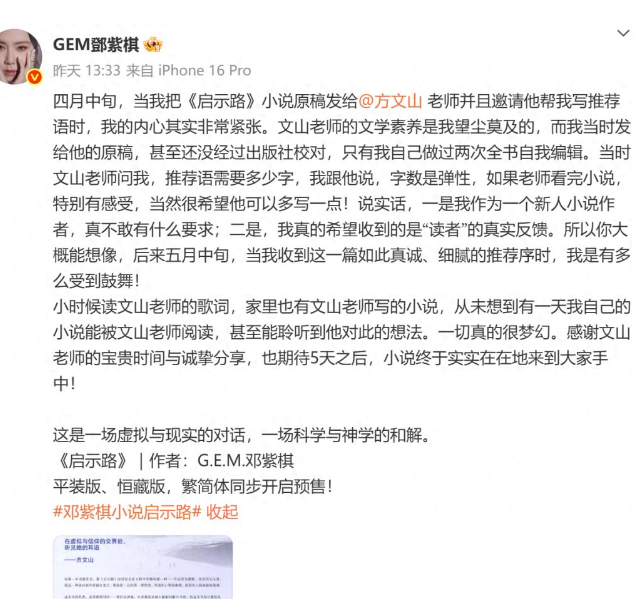

7月13日,邓紫棋在社交媒体晒出方文山为其科幻新书《启示路》撰写的推荐语,却意外引发关于”AI写作”的激烈论战。这篇题为《在虚拟与信仰的交界处听见她的耳语》的千字长文,因其独特的”科技诗意”风格,在文学圈和科技界掀起了一场关于创作本质的深层讨论。

一、争议焦点的多维透视

推荐语中”紫光密码””叙事光纤”等陌生化表达成为争议漩涡中心。支持”AI论”的网友指出,这些词汇组合呈现出典型的算法生成特征——通过语义网络关联看似相关实则非常规的词语搭配。语言学专家李明认为,这种表达确实偏离了方文山既往的”中国风”词作风格,但强调”风格突变不等于代笔”。

值得注意的是,文中”凌晨三点的第一缕阳光”等非常理表述引发解读分歧。科幻作家陈楸帆分析:”这可能是对书中虚拟时空设定的隐喻,但确实容易引发AI’幻觉输出’的联想。”这种认知差异恰恰折射出当代读者对非常规表达的敏感度提升。

二、检测技术的”罗生门”现象

多家AI检测工具给出的矛盾结果(55.41%至100%不等)暴露出技术局限。浙江大学NLP实验室负责人王教授解释:”当前检测模型主要基于概率分布特征,对刻意模仿人类风格的文本容易误判。”更值得关注的是,删除作者署名后检测值骤降的现象,暗示着”作者预期”对算法判断的潜在影响。

三、创作伦理的新边疆

这场争议本质是数字时代创作认知的碰撞。出版人路金波指出:”专业作家使用AI辅助已是行业公开秘密,关键在于是工具化应用还是全盘代劳。”中国作协最新《文学创作AI应用指南》建议,公开作品应注明AI参与程度,但具体实施细则仍在完善中。

四、文学批评的范式转移

事件中呈现的”算法审美”倾向值得深思。当读者开始用”是否像AI”作为评判标准时,反映的是数字原住民一代的认知框架。文艺评论家毛尖指出:”我们正在形成新的文本直觉,这种直觉本身可能就包含着对机器逻辑的警惕与迷恋。”

五、行业生态的连锁反应

多家出版社向记者透露,已着手建立”人工创作认证”机制。某知名文学期刊主编透露:”我们要求重要稿件必须提供创作过程录像,这虽然极端,但确实是当前环境下重建信任的无奈之举。”这种”自证清白”的行业趋势,正在改变传统创作流程。

在这场跨越文学与技术的讨论中,真正值得关注的或许不是单篇文本的”AI浓度”,而是我们如何建立适应人机协作时代的创作伦理。正如科幻作家韩松所言:”当质疑AI成为本能反应时,我们更需要警惕的是人类思维的自我AI化——那种追求标准答案的思维惰性。”这场风波最终揭示的,是数字文明初期人类对自身创造力的重新定位与思考。