”159亿票房神话后,2025暑期档百片混战:谁能用’影院硬核体验’征服观众?”

当《哪吒之魔童闹海》以159亿元票房收官,中国电影市场迎来了一个既充满机遇又暗藏危机的暑期档。这个全年最长的黄金档期,近百部新片如潮水般涌入,却面临着一个根本性问题:在流媒体日益发达的今天,影院电影的核心竞争力究竟是什么?

中国电影评论学会会长饶曙光提出的”影院电影硬核元素”概念,恰如其分地指出了问题的关键。所谓”硬核元素”,绝非简单的特效堆砌,而是那种唯有在黑暗的影院空间中,通过超大银幕和震撼音效才能完全体味的沉浸式体验。这种体验,正是影院区别于家庭娱乐系统的本质差异。然而,审视今年暑期档的片单,真正具备这种”硬核元素”的作品依然稀缺。

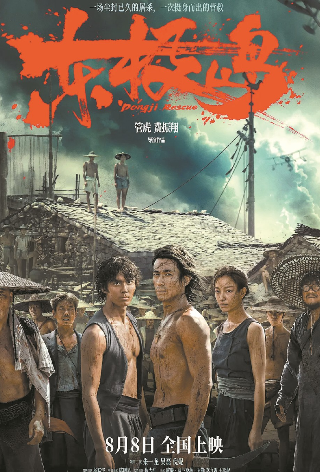

历史题材影片的集体爆发成为今年暑期档的一大特色。《南京照相馆》《东极岛》《731》等作品不约而同地选择从微观视角切入宏大历史,这种叙事策略显然是对当下观众审美偏好的精准把握。年轻一代对说教式历史叙述的抵触情绪日益明显,而通过普通人的命运折射时代风云的手法,则更容易引发共情。《东极岛》历时6年的筹备过程,以及朱一龙、吴磊等青年演员的加盟,都显示出主创团队对年轻观众口味的重视。然而,历史真实与艺术虚构的边界如何把握,仍是这类影片面临的最大挑战。

犯罪悬疑类型则呈现出明显的”社会议题依赖症”。《酱园弄·悬案》《恶意》等片不约而同地选择了具有强烈社会讨论度的题材,从民国杀夫案到网络暴力,制作方显然深谙”热搜体质”对票房初动的拉动作用。但问题在于,当社会议题成为悬疑片的标配,观众是否会逐渐产生审美疲劳?《恶意》被诟病的”热搜词编剧法”,正是这种创作倾向的极端体现。悬疑片的真正魅力应在于精巧的叙事结构和深刻的人性挖掘,而非对社会热点的简单消费。

喜剧电影作为暑期档的传统主力,今年面临着更为严峻的创新压力。《长安的荔枝》《戏台》等作品都在尝试突破传统喜剧的边界,或融入历史元素,或嫁接职场隐喻。大鹏的《长安的荔枝》将现代职场生存哲学植入盛唐背景,这种时空错位的幽默手法能否奏效,很大程度上取决于剧本的完成度。值得注意的是,当下观众对喜剧的要求已不仅仅是”好笑”,更期待在笑声中获得某种情感共鸣或思想启发。这种升级的审美需求,正在倒逼喜剧创作向更高维度发展。

引进片方面,好莱坞似乎仍未找到破解中国市场困局的钥匙。《侏罗纪世界:重生》的票房表现虽然尚可,但与其巅峰时期相比已显颓势。DC重启的《超人》试图以青春化叙事吸引年轻观众,但超级英雄电影在中国市场的整体降温趋势难以逆转。相比之下,《猫和老鼠:星盘奇缘》等融入中国元素的合拍片或许更能引起本土观众的兴趣。引进片在中国市场的式微,某种程度上反映了观众对纯视觉奇观的厌倦,以及对文化亲近感的重视。

国产动画电影或许是今年暑期档最值得关注的板块。《聊斋:兰若寺》《罗小黑战记2》《浪浪山小妖怪》等作品展现出中国动画在技术水平和叙事能力上的长足进步。特别是《浪浪山小妖怪》将传统美学与现代职场文化相结合,创造出既熟悉又新颖的观影体验。这种文化自信的表达方式,正是国产动画区别于好莱坞和日本动画的关键所在。动画电影打破年龄壁垒的能力,使其成为暑期档最具市场潜力的类型之一。

站在”后哪吒时代”的起点,2025年暑期档的成败不仅关乎单部影片的票房,更关乎整个行业的发展方向。当159亿元成为一个难以逾越的高峰,电影人更应该思考的是如何创造新的价值,而非简单地复制成功。影院电影的生存之道,或许就在于充分发挥其作为”集体仪式”的独特魅力——那种在黑暗中与陌生人共同欢笑、流泪、思考的共享体验,是任何流媒体平台都无法替代的。

这个夏天,中国电影需要的不仅是一个新的”顶流”,更是一次对电影本质的重新发现。当百部新片同台竞技,唯有那些真正理解”影院电影硬核元素”的作品,才能在这场激烈的角逐中脱颖而出。毕竟,在这个流媒体无处不在的时代,观众走进影院的理由,必须足够充分。