”暴雨中抛弃孩子的司机被封号,但修补社会信任的裂痕需要更多努力。”

2025年7月3日,天津一场突如其来的暴雨中,12岁男孩小时(化名)的遭遇撕开了网约车行业监管的伤疤,也引发了全社会对职业道德底线的深刻反思。这起事件绝非简单的服务纠纷,而是折射出在平台经济高速发展下,部分从业者道德沦丧、平台监管乏力、社会信任危机加剧的复杂图景。

精心设计的骗局:成人世界对孩童的恶意

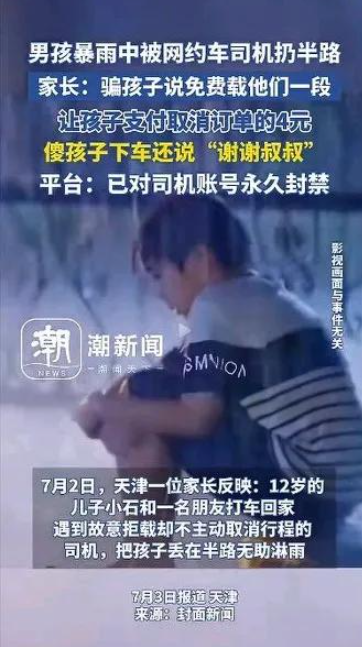

事件细节令人心寒——司机接单后故意不点击”已接到乘客”,短短两三分钟车程后,以”下一单要超时”为由欺骗孩子主动取消订单并支付4元费用,还将暴雨中的孩子赶下车。更讽刺的是,天真的孩子在下车前还对这位”叔叔”道了声谢谢。这种针对未成年人的系统性欺骗,暴露了施害者精心计算的冷血。

心理学研究表明,儿童在9-12岁阶段正处于道德认知发展的关键期,他们开始形成对公平正义的基本理解。司机利用孩子社会经验不足的弱点实施欺骗,不仅造成了即时的身体伤害(淋雨半小时),更可能在其心灵埋下对成人世界信任的裂痕。教育专家李雯指出:”这种创伤性事件可能导致孩子产生持久的社会恐惧,需要家长和专业心理人员进行及时干预。”

平台监管的漏洞与”打擦边球”文化

涉事司机”接单不确认”的操作手法,暴露出平台技术监管的重大缺陷。这种故意规避平台监控的行为,在业内被称为”飞单”,是网约车司机为拒载或私下交易创造的灰色操作空间。某网约车平台前运营主管透露:”至少有15%的司机会采用类似手法逃避平台规则,尤其是在恶劣天气或短途订单时。”

虽然平台最终对司机做出”永久封禁”的处罚,但涉事司机仍可通过其他平台注册接单。这种”封号不封人”的处罚模式,使得不良从业者能在不同平台间”流窜作案”。数据显示,2024年全国网约车投诉案件中,约有23%涉及司机在多平台间的违规记录转移问题。

社会信任危机与职业道德滑坡

事件中一个令人痛心的细节是,孩子在被赶下车时仍保持礼貌道谢。这种孩童的天真与成人的算计形成尖锐对比,折射出当前社会信任危机的严峻现实。社会学教授王朝阳分析:”当最基本的职业操守成为稀缺品,当服务提供者将利益置于人性之上,整个社会的运行成本将急剧增加。”

网约车作为现代城市重要的公共服务,其从业者的道德水准直接影响社会信任基础。中国消费者协会2024年报告显示,交通服务类投诉中,网约车服务占比已达37%,其中”服务态度恶劣”和”中途终止服务”是主要投诉原因。这起事件中的司机行为,正是这种职业道德滑坡的极端表现。

法律空白与未成年人保护

现行《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》对拒载行为虽有规定,但缺乏针对未成年人特殊保护的条款。法律专家指出,本案中司机行为可能涉嫌违反《未成年人保护法》第十一条关于”禁止对未成年人实施任何形式的虐待、遗弃”的规定,但具体到网约车场景,法律适用仍存在模糊地带。

值得关注的是,家长已委托律师准备起诉,这或将开创网约车服务中未成年人特殊权益保护的司法先例。律师张维认为:”如果能证明司机明知乘客为未成年人仍故意遗弃,可能构成《刑法》中的遗弃罪,这将为行业树立重要判例。”

平台经济的责任边界

这起事件迫使人们重新审视平台经济的责任边界。作为连接服务提供者与消费者的中介,平台不能仅以”技术中介”自居。经济学家刘远指出:”当平台通过算法控制定价、分配订单、收取佣金时,就必须承担相应的管理责任,这包括对服务质量的把控和对从业者的培训。”

比较国内外实践,新加坡要求网约车司机必须完成包括儿童保护在内的专项培训;英国规定网约车平台需对司机进行定期的道德评估。这些经验值得中国平台企业借鉴。目前,国内主要网约车平台中,仅有两家将”未成年人服务规范”纳入司机培训内容,且培训时长不足总课时的5%。

重建信任:需要多方协同的系统工程

解决网约车乱象需要构建多方协同的治理体系。首先,平台应当建立从业者道德档案,实现不良记录跨平台共享;其次,完善技术监管,如通过人脸识别确认乘客上车、强制行程录音等;再次,建立针对未成年人、老年人等特殊群体的服务标准和应急机制。

从更深层次看,这起事件呼唤整个社会职业道德的重建。正如罗翔老师所言,法律只是对人最低的道德要求。当技术发展跑在道德建设前面时,我们需要在行业准入、职业培训、社会监督等各环节强化道德约束,让”己所不欲勿施于人”的金规则重新成为职业行为的基准。

暴雨终将停歇,但这次事件留下的思考不应随雨水流走。当我们的孩子独自面对这个世界时,他们应该遇见怎样的成人?这不仅是网约车行业的问题,更是整个社会必须回答的道德命题。重建信任需要每个人的努力——从平台更负责任的设计,到从业者对职业尊严的珍视,再到社会对道德底线的坚守。唯有如此,才能确保下一个孩子在暴雨中招手时,迎接他的是温暖的车厢,而不是精于算计的冷漠。