四川武术教练诱骗未成年学生案告破,暴露青少年保护漏洞,亟需构建全方位防护体系。

近日,四川眉山曝出一起性质恶劣的未成年人侵害案件。据澎湃新闻等媒体报道,一名自称武术教练的男子以教学为名,长期诱骗多名未成年少女发生不正当关系,其中最小受害者年仅12岁。这起案件犹如一面照妖镜,不仅暴露出个别教培从业者的道德沦丧,更折射出当前未成年人保护体系存在的多重漏洞。

一、案件细节触目惊心

根据警方通报,犯罪嫌疑人张某(化名)自2024年起在眉山某健身机构担任武术教练,利用职业便利接触未成年学员。调查显示,其作案手法具有明显套路化特征:先以”一对一特训”为由建立单独接触机会,继而通过小额金钱(如每日12元)和情感笼络等手段实施诱骗。更令人愤慨的是,群聊记录显示这种侵害行为已持续相当长时间,涉及受害者可能达两位数。

“他每天给我女儿转12块钱,然后带去宾馆…”受害女童母亲在报案时的哭诉视频引发全网愤怒。值得注意的是,该案是因家长偶然发现孩子异常后才得以曝光,若非及时发现,犯罪行径可能仍在持续。

二、行业乱象亟待整治

本案暴露出体育培训行业存在严重监管盲区。记者调查发现,当前武术、舞蹈等技能培训领域普遍存在:

- 从业人员资质审核流于形式,部分机构为降低成本雇佣无证教练

- 教学环境缺乏监控,私密”一对一”课程成监管死角

- 行业准入标准缺失,某些机构将”师徒制”传统异化为人身控制手段

中国青少年研究中心2024年数据显示,课外培训机构已成为未成年人性侵案件高发场所,占比达31.6%,较五年前上升12个百分点。

三、多方联动保护机制失灵

案件曝光后,彭山区妇联虽表态”按流程办理”,但民众更关心的是:为何犯罪嫌疑人能长期逍遥法外?深层次原因值得反思:

• 家长监护缺位:多数受害家庭未建立有效沟通机制,未能及时发现异常

• 学校预警失效:受害学生行为变化未引起老师重视

• 社会监督不足:宾馆未严格执行未成年人入住核查义务

四、构建全方位防护体系

针对案件暴露的问题,专家建议采取多维度应对措施:

- 制度层面

- 推动《未成年人学校保护规定》实施细则落地

- 建立教培行业黑名单共享机制

- 完善宾馆、网吧等场所的强制报告制度

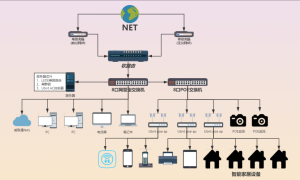

- 技术防范

- 推广”智慧教培”监管系统,实现教学区域监控全覆盖

- 开发未成年人保护APP,建立异常行为预警模型

- 教育干预

- 将防性侵课程纳入义务教育必修内容

- 设立家长学堂强化监护责任意识

- 在培训机构设置独立儿童保护专员

五、国际经验借鉴

参考日本《青少年健全育成条例》,可考虑:

• 对接触未成年人的职业实行终身从业审查

• 建立类似”儿童相谈所”的专业庇护机构

• 引入”梅根法案”式信息公开制度

本案中,犯罪嫌疑人虽已落网,但给受害者造成的心理创伤可能需要数年甚至更长时间修复。北京师范大学心理学部专家指出,此类案件受害者出现PTSD症状的比例高达76%,亟需建立长期心理援助机制。

当前,我国新修订的《未成年人保护法》虽已增设”网络保护””政府保护”专章,但法律的牙齿需要更强大的执行力度才能咬断犯罪链条。正如中国政法大学未成年人事务治理研究中心主任所指出的:”保护未成年人不能止于个案严惩,更需要建立防患于未然的制度堤坝。”

这个发生在武术培训课堂的悲剧警示我们:每一个接触未成年人的场景都可能是风险点,每一次”小小的异常”都可能是求救信号。唯有家庭、学校、社会和司法形成保护合力,才能让”武林”重归正气,还孩子们一个安全的成长环境。