“甘肃悬泉置遗址开放,以科技赋能与文旅融合让千年丝路文明焕新,既传承历史记忆,又赋能当代发展,彰显文化自信。”

【历史现场】穿越两千年,触摸丝路文明的温度

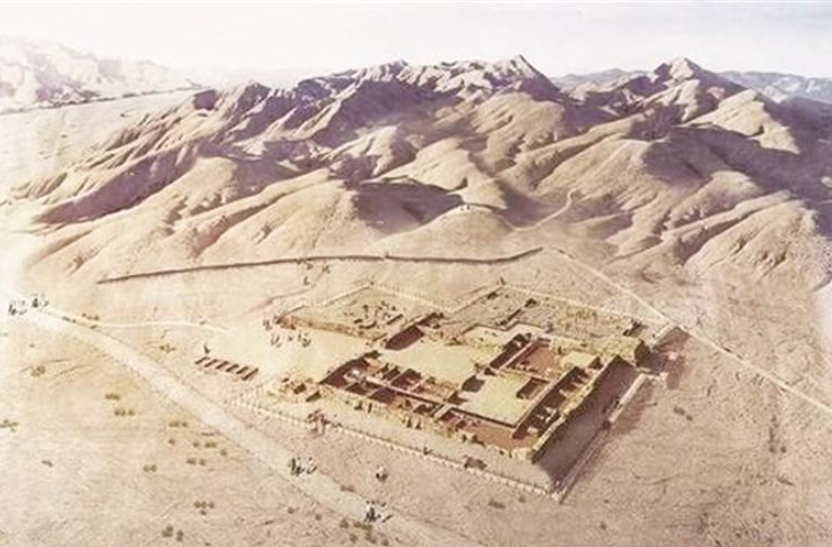

当第一缕阳光穿透戈壁的薄雾,洒在甘肃敦煌悬泉置遗址的夯土墙上时,这座沉寂千年的汉代驿站终于向世人揭开了神秘的面纱。2025年5月14日,这座承载着丝绸之路记忆的重要遗址正式向公众开放,标志着中国大遗址保护与文旅融合进入新阶段。

为何是此刻?

- 技术突破:三维激光扫描与数字复原技术让残垣断壁”活”了过来;

- 政策加持:国家文物局”十四五”规划重点支持大遗址展示工程;

- 社会需求:Z世代对沉浸式考古体验的需求催生新型文博模式。

【文明密码】从竹简到驿道:丝路传奇的实体载体

1. 出土文物的”时空胶囊”

考古学家在此发现的三万余枚汉简,记录了2000年前的丝路密码:

- 经济账簿:记载着丝绸之路上最初的”国际贸易清单”,大宛马、汗血宝马的贸易价格清晰可考;

- 外交档案:解密西域诸国与汉王朝的外交往来细节,首次实证乌孙国使者的具体行程路线;

- 民生百态:驿卒的工作日志展现古代”快递员”的艰辛——每日需完成300里以上传递。

2. 建筑遗址的”活态教科书”

完整复原的悬泉置建筑群呈现五大看点:

- 夯土技术的巅峰之作:墙体采用”夹心饼干”式结构,中间芦苇加固防风蚀;

- 汉代环保智慧:排水系统中的渗井设计领先现代雨水花园概念;

- 驿站管理文明:出土的”里程简”标注着从长安到此处的精确距离——全程402公里。

【文旅融合】当遗址遇见未来:一场跨越时空的对话

1. 旅游业态创新

三大特色体验区诠释”遗产活化”新范式:

- 古驿重现区:游客可换装体验汉代驿丞日常工作,参与通关文牒制作;

- 数字展厅:5D影像技术复原丝绸之路上驼队行进的震撼场景;

- 文创集市:简牍元素文具套装、丝路地图丝巾等100+国潮产品首秀。

2. 教育功能升级

开设三大研学课程体系:

- 考古少年营:在模拟探方中学习地层学基础知识

- 丝路外交官:通过角色扮演破解汉代外交密码

- 文物保护体验:亲手制作竹简,感受传统书写介质的魅力

【世界遗产】从敦煌到罗马:一条道路连接两个文明

1. 申遗背后的故事

2014年”丝绸之路:长安-天山廊道”申遗成功背后的技术攻坚:

- 跨国协作:中乌联合考古队首次采用同位素检测技术确认乌孙使团身份

- 保护创新:针对戈壁地区制定的《风蚀环境下遗址保护规范》成为行业标准

2. 学术价值再评估

悬泉置遗址改写三大历史认知:

- 贸易规模:年丝绸交易量远超学界此前估计的10倍

- 信息传递:确立了汉代”八百里加急”制度的具体运作模式

- 文化传播:中原造纸术西传时间比传统认知提前至少半个世纪

【当下意义】让历史照进现实:大遗址的当代使命

1. 区域发展新引擎

遗址开放带来的多重效益:

- 经济影响:首年预计带动敦煌文旅收入增长25%,创造500+直接就业岗位

- 生态修复:治理遗址区周边20平方公里沙漠化土地,种植耐旱植被10万株

2. 文化认同新载体

三大教育实践工程:

- 丝路研学圈:覆盖西北五省区的中小学丝路文化课程联动

- 数字记忆库:建成全球首个汉简电子档案馆,实现永久保存

- 国际交流平台:定期举办丝路文化遗产国际研讨会

【未来展望】从保护到赋能:大遗址活化的中国方案

展望未来,悬泉置遗址将打造三大升级方向:

- 科技赋能:引入考古机器人开展精细探测,建立遗址数字孪生系统

- 业态融合:开发夜游项目,利用全息投影重现汉代丝路盛会

- 社区参与:培训当地居民成为”文化向导”,实现遗产保护共建共享

当夕阳再次染红悬泉置的夯土墙,我们看到的不只是古老文明的遗存,更是一个民族对自我认知的不断深化。这座遗址的开放,恰似打开了一扇时光之门,让现代人得以触摸历史的肌理,感受文明的温度,在古今对话中寻找前行的力量。