杨颖再陷舆论风波,折射出流量艺人缺乏作品支撑的生存困境,警示娱乐圈“颜值经济”终将让位于实力为王。

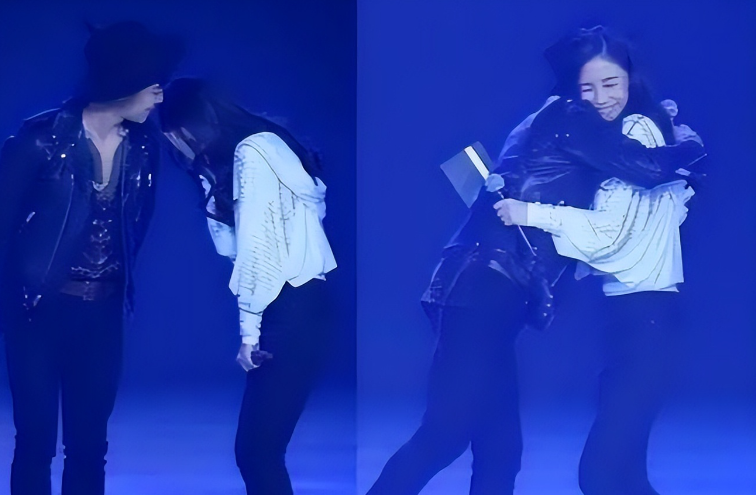

2025年6月,杨颖(Angelababy)因现身权志龙澳门演唱会并卷入“携男模入住酒店”的传闻,再次成为舆论焦点。尽管有酒店工作人员辟谣称其“单独入住”,但网友的批评声仍未平息。这场风波不仅暴露了明星隐私权与公众监督的矛盾,更折射出内娱生态的深层问题——当流量红利消退后,缺乏作品支撑的艺人该如何维系公众形象?

一、争议背后的“杨颖现象”:流量艺人的生存困境

杨颖的演艺生涯始终伴随“高流量低口碑”的标签。从《奔跑吧》积累国民度,到凭借黄晓明的资源涉足影视却屡遭演技质疑,再到离婚后事业明显滑坡,她的职业轨迹印证了内娱的残酷法则:没有硬核作品的艺人,终将被流量反噬。

此次演唱会风波中,网友的激烈反应并非偶然。一方面,杨颖近年多次卷入“争议性站队”——从“疯马秀”事件到日本旅行被批,公众对其“政治敏感度”的质疑持续累积;另一方面,其团队长期依赖绯闻营销的策略已引发审美疲劳。数据显示,2024年杨颖相关热搜中,67%为负面话题,仅12%与作品相关。这种失衡的舆论生态,使得公众对其行为的容错率越来越低。

二、明星隐私权与公众期待的博弈

事件中,所谓“男模同住”的爆料最终被证伪,但舆论并未因此转向。这种现象揭示了明星面临的“透明化生存”困境:大众既要求艺人“洁身自好”,又渴望窥探其私生活。尤其在社交媒体时代,明星的私人行程被无限放大,任何细节都可能被过度解读。

值得玩味的是,对比其他参加同一演唱会的明星(如王思聪携女伴未引发争议),杨颖受到的 scrutiny(审视)显然更为严苛。这背后既有性别双标的存在,也反映其公众形象的脆弱性——当艺人长期缺乏专业能力背书时,私德便成为舆论评价的主要维度。

三、内娱生态变迁:从“颜值经济”到“实力至上”

杨颖的困境恰是内娱转型期的缩影。随着观众审美的提升和行业监管的收紧,市场正从“流量为王”转向“内容为王”。2024年爆红的演员如张颂文、赵丽颖,均以扎实的演技和作品赢得认可;反之,依赖炒作维持热度的艺人则加速边缘化。

业内人士指出,杨颖若想扭转口碑,需完成三重突破:

- 作品突围:通过系统化训练提升演技,争取小众文艺片等差异化赛道;

- 形象重构:减少争议性曝光,通过公益、文化类活动建立正向标签;

- 粉丝管理:引导粉丝理性应援,避免“无脑护短”加剧路人反感。

四、舆论风暴的启示:艺人如何平衡自由与责任?

此次事件给行业带来更深层思考:艺人的个人自由与公共责任边界何在? 明星当然有权追星、旅行、享受私人生活,但当其行为与主流价值观明显冲突时(如“限韩期”高调追韩星),公众的批评是否属于“道德绑架”?

答案或许在于“影响力与责任对等”原则。正如社会学家李银河所言:“公众人物让渡部分隐私权的同时,应善用话语权传递正向价值。”若杨颖在演唱会后的第一时间主动分享文化交流的积极意义,而非让团队被动辟谣,舆论走向或将不同。

结语:破局关键在“去流量化”生存

杨颖的案例警示从业者:在日趋成熟的内娱市场,仅靠颜值和绯闻的“捷径”已难以为继。唯有将注意力从热搜榜转向片场和排练室,才能真正赢得尊重。正如网友所言:“观众可以原谅青涩的演技,但不会永远为空洞的‘人设’买单。”

未来,能否从“话题女王”转型为“专业艺人”,取决于杨颖们的选择。而行业的进步,正来自这种集体性的价值回归——当流量泡沫退去,留下的终将是那些用作品说话的人。