“冰箱杀手”李斯特菌可致孕妇流产、老人死亡,未过期食品同样危险,专家建议严控冰箱温度、生熟分开、即食食品尽快食用以预防感染。

在广州某三甲医院的ICU病房里,72岁的张伯正与死神搏斗——一切只因他吃了一块存放在冰箱三天的瑞士卷。这个看似平常的举动,却让他感染了李斯特菌,引发化脓性脑膜炎。与此同时,怀孕29周的林女士因食用冰箱里的即食沙拉而流产,罪魁祸首同样是这个看不见的”冰箱杀手”。这些真实案例揭示了一个被大多数人忽视的食品安全危机:我们的冰箱可能正在孕育致命威胁。

认识敌人:李斯特菌的生物学特性

李斯特菌(Listeria monocytogenes)是一种兼性厌氧的革兰氏阳性杆菌,其最令人不安的特性是能在2-4℃的低温环境中缓慢生长,这正是家用冰箱的标准温度范围。美国FDA的研究数据显示,在相同冷藏条件下,李斯特菌的繁殖速度是沙门氏菌的3倍,是大肠杆菌的5倍。这种细菌还能形成生物膜,牢牢附着在冰箱的橡胶密封条、玻璃隔板等表面,常规清洁难以彻底清除。

更可怕的是它的致病剂量。中国疾控中心2024年的研究表明,对于免疫功能低下的人群,摄入少于100个李斯特菌就可能引发感染。相比之下,沙门氏菌需要至少10万个细菌才能致病。这种”微量致病”特性,使得李斯特菌成为食品安全领域的重大挑战。

高危人群:不只是老人孕妇

虽然所有人群都可能感染李斯特菌,但某些群体的风险显著增高。广州市红十字会医院的临床数据揭示了一个”高危金字塔”:

金字塔顶端是孕妇群体,感染后流产率高达30%。李斯特菌能穿透胎盘屏障,直接威胁胎儿生命。2024年广东省妇幼保健院的统计显示,全省因李斯特菌感染导致的妊娠不良结局中,孕晚期感染占67%,其中半数没有典型症状。

第二层级是60岁以上老年人,病死率达25%。年龄相关的免疫功能下降(称为”免疫衰老”)使他们难以抵抗细菌侵袭。张伯的案例就是典型——他服用的类风湿药物进一步抑制了免疫力。

第三层级包括癌症患者(特别是化疗期间)、器官移植后服用免疫抑制剂者、HIV感染者以及糖尿病患者。广州医科大学附属第一医院的研究发现,血糖控制不佳的糖尿病患者,感染李斯特菌的风险是普通人的7倍。

值得注意的是,新生儿也属于极高危群体。如果母亲在分娩时携带李斯特菌,新生儿感染后的死亡率可达40%。这种”垂直传播”的悲剧完全可以通过孕期饮食预防来避免。

潜伏的威胁:症状与诊断困境

李斯特菌感染的诊断极具挑战性。中山大学附属第三医院感染科主任指出三大难点:

潜伏期长:平均21天,最长可达70天。这意味着患者很难准确回忆可疑食物,医生也难以建立饮食与症状的因果关系。

症状非特异:初期表现为发热、头痛、肌肉酸痛,极易被误诊为流感。北京协和医院的统计显示,87%的李斯特菌感染病例首诊被误判为其他疾病。

病情进展快:一旦细菌突破血脑屏障引发脑膜炎,或侵入胎盘导致绒毛膜羊膜炎,病情会急剧恶化。广东省人民医院的ICU数据显示,从入院到出现脓毒性休克平均仅需36小时。

实验室诊断是金标准,但常规血培养需要48-72小时出结果。目前广州部分三甲医院已引入快速PCR检测技术,可将诊断时间缩短至6小时,为抢救赢得宝贵时间。

危险食物清单:超出你的想象

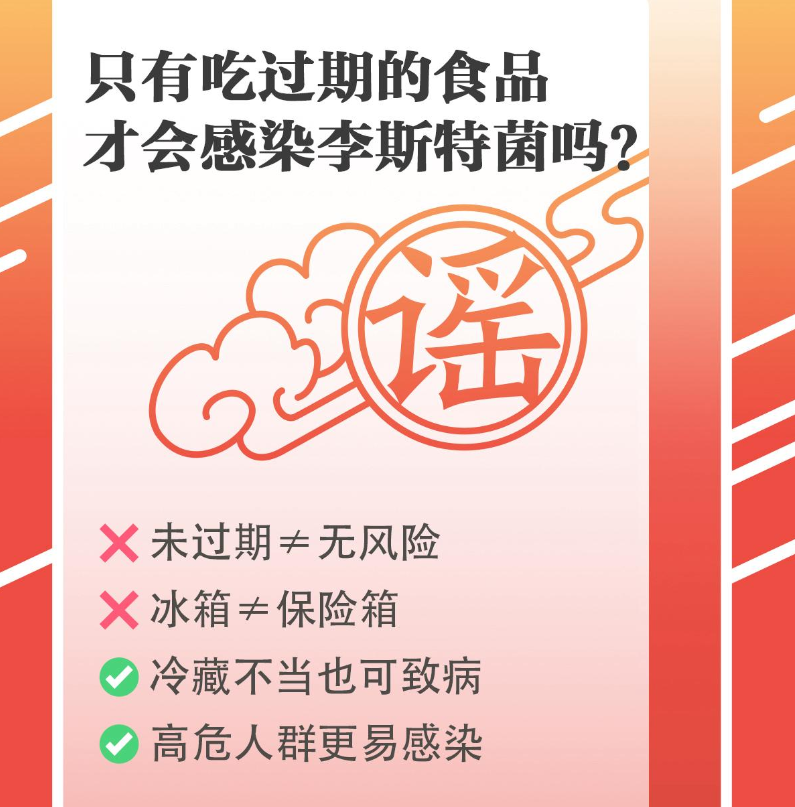

许多人以为只有过期食品才危险,这是重大误区。国家食品安全风险评估中心的监测发现,以下食品风险最高:

即食肉类:包括火腿、香肠、熏肉等。2024年广东省抽检显示,市售即食肉制品李斯特菌阳性率达4.3%。真空包装并非绝对安全,细菌在无氧环境下仍可存活。

软质奶酪:如布里奶酪、蓝纹奶酪等。这些奶酪的生产过程不经过高温灭菌,且含水量高,是理想的细菌培养基。

预制沙拉:尤其是含卷心菜、胡萝卜等根茎类蔬菜的混合沙拉。蔬菜切割过程中汁液渗出,为细菌繁殖提供养分。

冷藏甜点:包括奶油蛋糕、提拉米苏等。奶油中的pH值和水分活度非常适合李斯特菌生长。

烟熏海鲜:如冷藏的三文鱼片。香港食物安全中心2025年的报告指出,即食烟熏海鲜的污染率高达8.7%。

值得注意的是,未过期的上述食品同样可能携带细菌。食品保质期只考虑正常储存条件下的品质变化,无法保证绝对无菌。

全面防护策略:从冰箱管理到饮食选择

要建立对抗李斯特菌的多重防线,需要系统性策略:

冰箱管理革命:

- 温度监控:使用独立温度计(非冰箱自带显示),确保冷藏室≤4℃,冷冻室≤-18℃

- 分区存放:遵循”上熟下生”原则,即即食食品放上层,生鲜肉类放下层

- 每周消毒:用含氯消毒液(1:99稀释)擦拭内壁,特别注意门封条等卫生死角

食品处理原则:

- 即食食品开封后24小时内食用完毕

- 剩菜复热必须达到75℃以上,维持5分钟

- 高危人群避免食用上述危险食品清单中的物品

购物与储存智慧:

- 选购预包装食品时检查包装完整性

- 购物最后拿取冷藏/冷冻食品,用保温袋尽快回家

- 建立”先进先出”的冰箱库存管理制度

医疗机构也应提高警惕。对于不明原因发热的孕妇或老年人,应考虑李斯特菌感染可能,及早进行血培养或脑脊液检查。广东省人民医院已建立”李斯特菌快速响应流程”,为高危患者开通绿色通道。

公共卫生的挑战与进步

李斯特菌防控需要个人、企业和政府的共同努力。目前我国正在推进三项关键措施:

食品追溯系统:上海已试点肉类二维码追溯,扫描即可查看从养殖到销售的全程温度记录。

行业标准提升:2024年新修订的《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》将即食食品的李斯特菌限量标准从”不得检出”调整为”≤100CFU/g”,与国际接轨。

公众教育:广州市疾控中心开发的”冰箱安全”小程序,通过AI识别指导用户合理存放食品,上线三个月用户超50万。

在这个充斥着各种食品安全焦虑的时代,我们不必对冰箱里的食物过度恐慌,但必须建立科学认知。记住:李斯特菌虽危险,但可防可控。通过正确的知识、合理的习惯和适度的警惕,我们完全能够保护好自己和家人,让冰箱真正成为食品保鲜的安全堡垒,而非细菌滋生的温床。