张雪峰泪别直播折射教育网红在商业与理想间的挣扎,既是个人抉择也是行业困境的缩影。

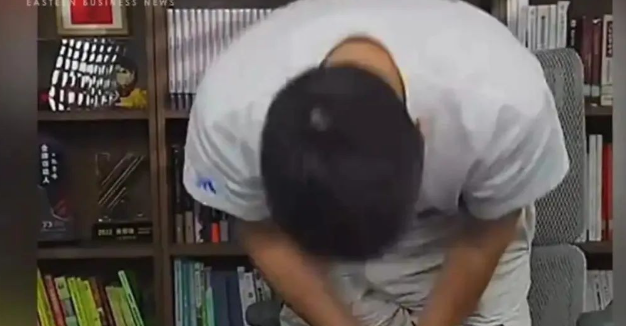

“不管以后发生啥事,希望大家记住,我对得起大家!”6月2日,张雪峰在高考志愿填报直播结束时突然哽咽落泪的画面,迅速引爆社交网络。这位被称为”考研界郭德纲”的教育网红,以一场充满戏剧性的告别,再次将自己推向舆论漩涡的中心。在流量与争议并存的网络时代,张雪峰的”泪别”不仅是一个个体的职业抉择,更折射出当代教育从业者在商业与理想夹缝中的生存困境。

张雪峰的走红路径颇具互联网特色。2016年,一段《七分钟解读34所985高校》的视频让他一夜成名,其标志性的段子式讲解——”哈尔滨工业大学是东北小清华””中国科学技术大学是科学家的摇篮”——打破了传统教育内容的刻板形象。这种将复杂信息娱乐化处理的方式,恰好击中了信息过载时代受众的认知痛点。从郑州大学给排水工程专业毕业生,到苏州研途教育科技副总裁,再到创立峰学未来,张雪峰完成了从普通教师到教育企业家的蜕变,其商业版图已扩展至升学规划、图书研发、直播电商等多个领域。

然而,伴随商业成功而来的是持续不断的争议漩涡。张雪峰的言论常常游走在专业建议与营销话术的边界线上。他关于”不要报新闻学”的言论引发学界反弹,对某些专业的”劝退式”评价被批为制造焦虑,而收费不菲的志愿填报服务则让”含泪赚了几个亿”的质疑声不绝于耳。这种争议本质上源于教育商业化与公益性的内在矛盾——当知识被包装成商品,当升学焦虑成为变现工具,教育者如何在商业逻辑与教育伦理间保持平衡?

深入观察张雪峰的直播内容,会发现其核心价值在于信息平权。在中国高等教育资源分布不均、信息壁垒森严的背景下,他通过通俗化解读打破了专业术语构筑的知识垄断。有农村家长留言:”张老师让我第一次听懂了’双一流’是什么意思。”这种信息民主化的努力,正是其受到基层家庭追捧的根本原因。但问题在于,简单的信息解读能否替代系统的生涯规划?当复杂的人生选择被简化为”推荐指数五颗星”时,是否反而加剧了决策的盲目性?

张雪峰在告别直播中反复强调”问心无愧””对得起大家”,这种道德自证恰恰暴露出其内心的价值焦虑。教育行业的特殊性在于,它关乎人的命运转折,任何建议都可能产生终身影响。当一位教育者同时扮演着网红、商人、导师多重角色时,角色冲突在所难免。张雪峰坦言”压力山大”,某种程度上正是这种身份撕裂的体现。他的服装消费观——”穿了半天可能就那么几件衣服”——与其说是节俭,不如说是刻意塑造的”苦行僧”人设,用以对冲外界对其商业成功的道德质疑。

从更宏观视角看,张雪峰现象映射出中国教育市场的结构性矛盾。在升学竞争白热化的环境下,家长对专业信息的渴求催生了庞大的教育咨询市场。据艾瑞咨询数据,2022年中国教育咨询服务市场规模已达千亿级。但行业标准的缺失导致市场鱼龙混杂,真正专业的生涯规划师严重不足。这种供需错位给了”张雪峰们”发展空间,也将他们置于舆论的风口浪尖。当张雪峰宣布暂停直播时,评论区既有”良心动容”的赞誉,也有”炒作卖惨”的指摘,这种两极分化反应正是社会对教育商业化爱恨交织的复杂心态。

教育学者熊丙奇指出:”理想的教育咨询应该是个性化、持续性的过程,而非快餐式的知识贩卖。”张雪峰的暂时退场,或许正是行业自我调整的契机。未来的教育咨询服务需要建立更科学的评价体系,从”哪个专业好就业”的功利导向,转向”什么样的人生适合你”的发展性指导。这要求从业者不仅掌握院校数据,更要具备心理学、社会学等多学科素养。

张雪峰的眼泪,是一个教育理想主义者在现实面前的复杂表情。它既包含对商业异化的无奈,也蕴含着改变教育不平等的初心。在流量至上的时代,保持教育的纯粹性需要极大定力。当他说”这可能是我最后一次在网上出现”时,我们听到的不仅是一个网红的告别,更是一个教育者对初心的扪心自问。教育的真谛从来不在热搜榜上,而在每个个体找到适合自己成长路径的静默时刻。这或许是张雪峰”泪别直播”留给行业最深刻的启示。