一碗被资本精心包装的“口水”,终究难敌时代的检验。

在厦门最繁华的中山路上,一家装修奢华的燕窝专卖店悄然撤柜。店员小林还记得,三年前这里顾客络绎不绝,人们为了一盒即食燕窝愿意排队两小时。如今,橱窗里的“限量款血燕”却蒙上了一层薄灰。 曾几何时,燕窝是身份与品味的象征——一瓶售价堪比奢侈品的冰糖燕窝,一场婚礼能送出几十盒干燕窝作为聘礼,朋友圈里晒出炖煮燕窝的照片意味着精致生活。 这个行业在2023年创造了623亿元销售额,毛利率高达90%,但繁华背后,危机早已潜伏。

01 历史滤镜,郑和与皇室的背书如何塑造燕窝的神坛地位

1405年,明朝永乐三年,郑和率领史上最庞大的船队开启了下西洋的征程。在风暴中侥幸存活的船员们,在马来群岛的荒岛上发现了一种筑在悬崖峭壁上的白色巢穴。 饥肠辘辘的船员们将这些巢穴煮来充饥,不料几天后,原本虚弱的面色竟变得红润。郑和将这个发现带回明朝,燕窝从此成为皇室贡品。 清代皇帝对燕窝的痴迷更将其推上神坛。乾隆皇帝每日清晨必空腹食用冰糖燕窝粥,慈禧太后的膳单中,燕窝菜肴出现频率之高令人咋舌。 在《红楼梦》第四十五回中,薛宝钗劝林黛玉食燕窝养身:“每日早起,拿上等燕窝一两,冰糖五钱,用银吊子熬出粥来,若吃惯了,比药还强。” 古代交通不便,从东南亚采集的燕窝需要历经数月才能送达京城,这种稀缺性使得燕窝成为只有贵族才能享用的奢侈品。而皇权与文学的双重背书,为燕窝披上了一层神秘而高贵的面纱。

02 现代转型,从药店到商场的华丽转身与营销革命

1997年,当黄健在厦门创立“双丹马”(燕之屋前身)时,燕窝还静静地躺在中药店的玻璃柜里,被当作药材而非食品销售。 黄健做了一个大胆的尝试:在厦门华联商厦设立2米长的专柜,将燕窝从药店的沉闷氛围中解放出来,配以精美包装和食用指南,塑造“都市滋养新选择”的形象。 这一转变彻底改变了燕窝的消费场景。从2002年开始,黄健开创“专卖店+厨房”模式,消费者可以现场下单、现炖现吃,并享受3公里内免费配送。这种“外卖雏形”的服务创新,让燕窝从需要繁琐炖煮的食材,变成随时可享的便捷滋补品。 到2007年,燕之屋门店已突破500家,覆盖全国主要城市,销售额突破10亿元。燕窝成功实现了从传统滋补品到现代奢侈品的转型。 与此同时,燕窝行业迎来爆发式增长。数据显示,2008年中国燕窝市场规模已达65亿元,相比上世纪90年代增长了数十倍。

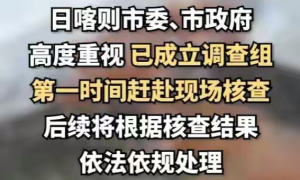

03 信任危机,血燕事件与行业雪崩的致命打击

就当整个行业高歌猛进之时,一场风暴悄然来临。 2011年,一种名为“血燕”的产品突然风靡市场。商家宣传这是金丝燕“吐血筑巢”而成,功效远超普通白燕,价格更是白燕的数倍。 真相却令人触目惊心。有媒体调查发现,市场上所谓的“血燕”大多是通过熏蒸和染色制成。不法商家将白燕放在装满燕子粪便的容器中,加热熏蒸十多天,亚硝酸盐含量严重超标。 更令人震惊的是,一位马来西亚业内人士透露:“当地根本没有人食用血燕,市场上99%的血燕是人工制造的‘黑心产品’。” 2011年8月,浙江省工商局对全省血燕产品进行专项抽检,结果令人震惊:303批次血燕100%不合格,亚硝酸盐最高超标350倍,部分样品含量甚至超过人体中毒剂量。 一石激起千层浪,燕窝行业销售额从65亿元暴跌至2012年的22亿元,跌幅超66%。消费者信心彻底崩溃,燕窝几乎成为“智商税”的代名词。

04 行业自救,标准重建与即食创新的逆袭之路

面对行业雪崩,相关部门不得不出手整顿。2012年,卫生部出台《食用燕窝亚硝酸盐临时管理限量标准》,明确亚硝酸盐不得超过30毫克/千克,并推出燕窝溯源码系统。 溯源码系统让每盏燕窝都有了“身份证”,实现“来源可查、去向可追”。这一举措逐步重建了消费者信心。从2014年到2023年,我国溯源燕窝进口量从3.09吨暴涨至557.1吨,翻了180倍。 与此同时,燕窝企业开始产品创新。燕之屋推出“碗燕”,开创即食燕窝新品类;小仙炖则主打“鲜炖燕窝”,通过每周冷鲜配送模式吸引年轻消费者。 营销方式也发生翻天覆地的变化。明星代言、直播带货、社交媒体种草成为标准配置。2020年双十一,小仙炖单日销售额突破4.56亿元,打破燕窝“贵妇专属”的标签,成为“打工人”的日常滋补选择。 到2023年,中国燕窝市场规模已恢复至623亿元,年均增长率接近30%。行业似乎迎来了第二春。

05 神话破灭,从营养真相到资本游戏的皇帝新装

就当行业看似重回巅峰之时,更深层次的危机开始爆发。 2020年,网红辛巴团队销售的燕窝被检测出燕窝含量不到4%,其余均为冰糖水。事件引发全民对燕窝实际价值的质疑。 营养学家开始算账:10克干燕窝的蛋白质含量仅约4-5克,而一个鸡蛋就能提供6克优质蛋白质,价格却不足3元。银耳中的多糖类物质、深海鱼中的优质蛋白,在营养价值上都不输燕窝,且性价比更高。 更令人深思的是企业的财务数据。燕之屋招股书显示,2024年其研发投入仅占营收的2.8%,而销售费用却高达66.23%。这意味着企业将大部分资金投入到广告营销而非产品研发。 有业内人士透露,目前购买燕窝的消费者主要分为两类:一类确实不了解燕窝的营养真相;另一类则是明知性价比低仍愿意购买,因为燕窝已成为身份象征。 数据显示,约六成燕窝被用作礼品消费。越是价格高昂,越能体现“面子”。这种消费心理,支撑着燕窝行业的高毛利。

在广州一栋高档写字楼里,一位金融从业者坦言:“去年过节送客户,我都选燕之屋最高档的礼盒,一盒三千多。今年大家都改送智能健康设备了,谁还送燕窝?” 而在某知名电商平台的数据中心,燕窝类产品的搜索量在2025年同比下跌了38%。“年轻人更倾向于成分明确、功效确切的保健品,而非这种神秘化的传统滋补品。”数据分析师这样总结。 燕窝的兴衰仿佛一场关于信任与真实的压力测试。当消费者学会阅读成分表,当信息越来越透明,那些依靠营销与包装支撑的“奢侈品”注定难逃市场的检验。