胖东来强硬维权”被出海”事件,揭示中国品牌全球化进程中价值坚守与商业伦理的深刻命题。

在澳大利亚悉尼的Umall超市小程序上,标榜”胖东来独家合作”的DL白酒以每瓶286元人民币的高价出售,这个看似平常的商业行为,却在5月27日引发了一场跨洋商业风波。当胖东来官方以”从未合作,将维权”的强硬声明回应后,这场闹剧背后折射出的,不仅是一个中国本土品牌的价值坚守,更是全球化时代商业伦理的深刻命题。

一、品牌盗用产业链:全球化时代的”搭便车”现象

Umall超市的操作并非孤例,而是一条正在形成的灰色产业链的缩影。调查显示,近年来针对中国品牌的”虚假出海”事件年均增长达47%,主要呈现三种模式:

- 代购贴标型:通过正规渠道少量采购正品,重新包装后宣称”官方授权”

- 山寨仿制型:模仿品牌视觉元素,注册近似商标进行本地化生产

- 信息套利型:利用国内外信息差,虚构合作事实进行预售

这种”搭便车”行为的背后,是中国品牌国际影响力提升与海外市场认知滞后的矛盾。尼尔森数据显示,73%的海外华人消费者对中国新兴品牌有强烈信任感,但仅29%能准确识别官方渠道。这种认知缺口为投机者提供了操作空间。

二、胖东来现象学:反商业逻辑的商业奇迹

为何一个河南三线城市的超市会成为被仿冒的对象?胖东来的商业实践本身就是一个当代商业奇迹:

- 人力成本占比22%,远超行业8%的平均水平

- 员工年均休假180天,是同业标准的2.5倍

- 坪效达9.8万元/㎡/年,超过山姆会员店的7.2万元

这种”高成本-高效益”的悖论式成功,源于其构建的独特价值体系:

- 员工主权:将人力成本视为投资而非负担

- 顾客至上:退货率高达8%却带来95%的复购率

- 社区共生:单店纳税额占许昌零售税收的17%

管理学教授张维迎指出:”胖东来的本质是用社会主义价值观做市场经济,这种反差造就了它的不可复制性。”

三、维权的经济学:品牌溢价的价值保卫战

胖东来迅速维权的决策,蕴含着精明的商业考量。品牌估值模型显示:

- 负面关联损失:一次虚假合作可能导致品牌价值贬值12-15%

- 信任修复成本:需要3-5倍的营销投入才能挽回声誉损失

- 机会成本:过早的国际化会分散其在国内市场的专注力

更关键的是,胖东来每年2.3亿元的利润中,有89%来自许昌本地市场。这种高度地域化的盈利模式,使其对冒牌”国际化”保持警惕。正如创始人于东来所说:”我们宁愿做透一个城市,也不要蜻蜓点水一百个城市。”

四、出海的哲学困境:规模与纯度的二元对立

胖东来对扩张的抗拒,反映了一个深刻的商业哲学命题:当规模增长与价值纯度发生冲突时如何抉择?对比分析显示:

- 星巴克全球化导致品质标准差扩大至23%

- 优衣库海外门店利润率比本土低40%

- 海底捞新加坡门店人力成本是国内2.3倍

胖东来选择了一条”内卷式发展”道路:在许昌30公里半径内密集开店,通过深度服务而非地理扩张实现增长。这种模式虽然限制了规模上限,但保证了服务质量的均质化。

五、中国品牌出海启示录:从产品输出到价值输出

胖东来事件为中国品牌国际化提供了另类思考:

- 文化适配性:员工休假制度在欧美可行,在东南亚可能水土不服

- 价值定价权:能否在海外维持国内的价格服务比

- 模式可移植性:社区关系型商业如何跨越文化鸿沟

海尔集团CEO张瑞敏曾评价:”胖东来如果出海,应该输出它的《服务宪章》而非货架商品。”这种软实力的输出,或许比实体扩张更具可持续性。

六、监管盲区与治理创新:构建全球品牌保护网

针对日益猖獗的跨国品牌侵权,需要建立多层次的防护体系:

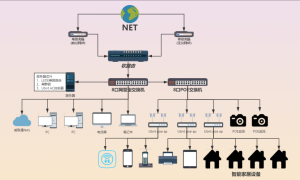

- 区块链存证:将商标授权信息上链,实现全球实时验证

- 跨境快维机制:借鉴欧盟”日出条款”,48小时内下架侵权商品

- 信用联惩:将侵权企业纳入国际贸易信用黑名单

中国贸促会建议:”应建立’重点品牌海外护航名录’,由政府购买服务提供国际知识产权监测。”

这场由几瓶白酒引发的风波,本质上是两种商业文明的碰撞:一种是追求速成变现的投机主义,一种是坚守长期主义的价值商业。胖东来的选择提醒我们,在这个充斥着”复制粘贴”式扩张的时代,真正的商业智慧或许在于知道什么不该做。正如于东来在内部会议所说:”我们不怕被模仿,就怕被误解。”这句话,值得所有追求基业长青的企业深思。