买你的东西,不等于认同你的价值观——商业成功与道德正确是两码事。

谁能想到,“西贝预制菜风波”的这把火,竟从贾国龙和于东来一路烧到了考研数学圈“段子手”汤家凤的头上?

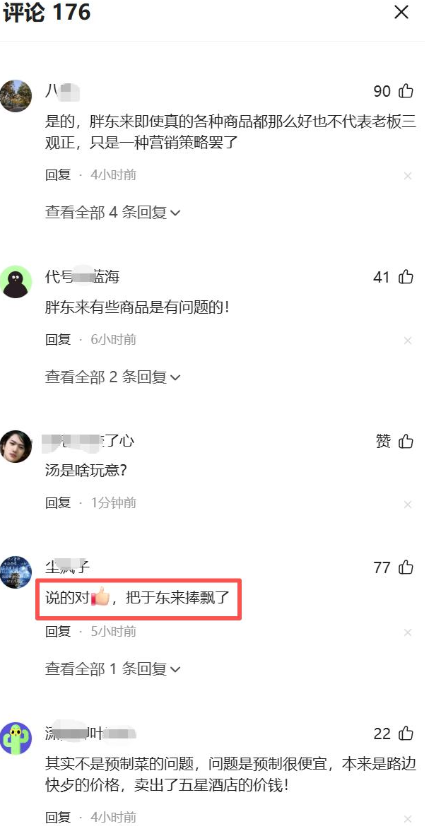

如今点开相关话题的评论区,几乎清一色是这样的声音:

“有几个人追捧,就真觉得自己了不起了?谁都得给你面子吗?”

“贾老板亲手掀开了西贝的‘遮羞布’,于东来又把自己拉下神坛——都是高手过招,话里有话!”

“就算胖东来商品做得再好,也不代表老板三观正,可能只是一种高级的营销策略罢了……”

在围观这场“神仙打架”之前,我们先来回顾一下整件事的来龙去脉。

事情的导火索,是9月12日胖东来创始人于东来连续发布两条微博为西贝“站台”。他大致表达的意思是:“别一棒子打死预制菜,我们该感谢西贝、海底捞这样的企业,让我们在外能吃上放心饭。”餐饮界大佬之间互相捧场,本来不算什么新鲜事。可偏偏在此之前,罗永浩刚炮轰西贝“用低价料包卖出天价”,舆论正沸沸扬扬、消费者一肚子火没处撒。于是于东来这一发声,非但没平息众怒,反而引火烧身——那位一直被捧在云端的“良心企业家”,瞬间被拉下神坛。

而真正把事件推向新高潮的,是昨天(9月17日)考研数学名师汤家凤在抖音上的一段隔空喊话。

他语气犀利、毫不避讳地对于东来说道:

“你超市产品的品质把关严,很多人去买东西,但并不代表大家都认可你的价值观。你的发言只能代表你自己,代表不了大家。企业真正的评判标准不是你做得多大,而是你有没有把老百姓放在心上。”

这番话一出,瞬间引爆全网。汤老师不愧是搞数学的,逻辑清晰、直击要害——哪怕隔着屏幕,都能嗅到浓浓的“火药味”。但说真的,他这一次,话糙理不糙。

他没有被情绪带偏,没有陷入非黑即白的骂战,而是精准点破了一个我们常常忽略的关键:

商业成功,不等于道德正确;销量高,不意味着拥有价值观的“最终解释权”。

你不能因为一家企业做大了、粉丝多了,就觉得它在道德上也站上了制高点,甚至试图替整个行业、甚至替消费者“代言”。生意是生意,人心是人心——这是两码事。

更何况,“预制菜”这件事,真的是某个企业或老板说了算吗?

事实上,早在2024年,市场监管总局等六部门就已联合发布了《关于加强预制菜食品安全监管的通知》,明确界定了预制菜的定义和范围,并强调:餐饮经营者应当主动、清晰地向消费者进行明示,充分保障消费者的知情权和选择权。

也就是说,这场争论并非没有裁判。国家层面早已定下底线和规则——不是谁说“我不是预制菜”就能自我洗白,也不是谁声音大谁就更有理。

说句实在话,汤家凤这次发言确实在理,但我们也不必把他的一句话当成“万能钥匙”、盲目追捧。

如果我们跳出眼前的口水战,冷静想想:

这场闹剧,其实早已超越了汤家凤、于东来或贾国龙的个人之争。

它的本质,是两种企业价值观的激烈碰撞:

- 一种,是以效率、规模、利润为核心的传统商业逻辑;

- 另一种,是以人的福祉、情感联结、社会信任为核心的新商业伦理。

于东来之所以被无数人捧上“神坛”,正是因为他被看作第二种价值观的代表——强调真诚、公平、关爱与共享。而这一次他引发的争议,恰恰是因为他试图用这种“包容与共情”的姿态,去理解第一种价值观语境下的企业和人物。

这种跨越价值观体系的“体谅”,在很多消费者看来,是一种模糊立场、甚至是对商业初心的背叛。

所以汤家凤这番话虽然直接甚至刺耳,却恰似一剂及时的“退烧药”。它让我们清醒:

企业家不是圣人,消费者也不必做信徒。

商业的本质,终究是做好产品、守好诚信、回归服务与人本身。不以规模论英雄,不以流量代真相,更不应用立场绑架选择。

我们能期待的,是一个更加透明、负责、尊重消费者的商业环境。而这一切,不能只靠某个“偶像”的树立或倒塌,而需来自每一个人的理性发声与持续监督。