37岁演员于朦胧于2025年9月11日凌晨在北京坠楼身亡,警方排除刑事案件可能,其工作室发文悼念,圈内好友纷纷表达哀悼。

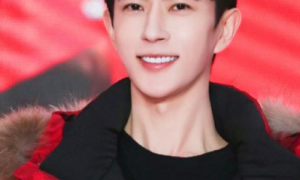

2025年9月11日,37岁的演员于朦胧在北京坠楼身亡的消息震惊了整个娱乐圈。这位曾以《太子妃升职记》《三生三世十里桃花》等作品赢得观众喜爱的演员,在事业看似即将迎来转机之际突然离世,留下了无数疑问与惋惜。四天过去,事件仍在持续发酵,三个”好消息”的传来为这场悲剧带来了一丝慰藉,却也折射出娱乐圈的复杂生态与人性百态。本文将深入剖析于朦胧离世事件的多个维度,从事业坎坷到心理健康,从网络暴力到行业潜规则,试图还原一个立体真实的于朦胧,并探讨这一事件对社会各界的深刻启示。

噩耗震惊娱乐圈:事件始末与官方回应

9月11日凌晨,北京朝阳区阳光上东小区发生了一起坠楼事件。起初,这只是社交媒体上流传的一条模糊消息,直到当天上午11:25,网友”名侦探小宴”发布详细爆料,称《三生三世十里桃花》《太子妃升职记》主演于朦胧在北京坠楼身亡,这一消息才迅速冲上热搜榜首。据该爆料称,于朦胧在9月10日晚与五六个好友在朋友家聚餐,凌晨2点多回卧室休息并将门反锁,凌晨6点左右朋友散场时发现他不在,最终在楼下发现了他的尸体。一位遛狗的邻居目睹现场并报警,警方到场后排除了刑事案件的嫌疑。

消息传出后,整个娱乐圈陷入震惊与悲痛。曾与于朦胧合作《明月曾照江东寒》的演员邢菲发文:”希望是假的!一定是假的!”但随后删除了动态;合作过《为爱放手》的高泰宇则发文悼念:”你的笑容,永远定格在记忆中”;演员文苡帆发布长文以”今夜,星星回去睡觉了”开篇,提及”听到跳楼消息时呆立原地””愿你回到星星上,那里没有痛苦”等语句,并呼吁关注心理健康,但该动态随后也被删除。这种发文后迅速删除的行为,折射出圈内人士面对突发悲剧时的复杂心态——既有表达哀思的冲动,又恐卷入舆论漩涡的谨慎。

当天18:44,@于朦胧工作室发布正式声明:”我们怀着无比沉痛的心情告知大家,我们深爱的朦胧,于2025年9月11日坠楼身故。经警方工作,已排除刑事嫌疑。愿逝者安息,愿生者坚强。”然而,这份声明非但没有平息舆论,反而引发了更多疑问。声明发布后不久便”不可见”的状态,更增添了事件的神秘色彩。警方虽排除他杀可能,但截至9月15日,@平安北京朝阳仍未发布正式警情通报,导致网络猜测四起,平台方不得不对部分散布谣言的账号采取禁言、封号等措施。

值得注意的是,最初爆料的博主”名侦探小宴”(本名江小宴)因在毫无事实依据的情况下杜撰细节(如称于朦胧兜里装着朋友的两块劳力士手表,暗示偷窃嫌疑),遭到平台封禁并通报批评。这一插曲反映出突发事件中网络信息的混乱与某些自媒体为博眼球不惜吃”人血馒头”的丑陋现象。警方迅速排除刑事案件的可能,客观上澄清了这一恶意揣测,但事件的核心疑问——于朦胧为何走向不归路——依然笼罩在迷雾之中。

三个”好消息”:黑暗中的人性微光

在悲剧发生后的四天里,三个所谓的”好消息”陆续传来,它们像黑暗中的微光,为关切的公众带来些许安慰,也揭示了娱乐圈不为人知的温暖侧面。

第一个温暖的消息关于于朦胧生前深爱的两条狗狗的去处。据知情人士透露,这两条狗已陪伴他多年,是他生活中重要的情感寄托[用户提供]。在爱犬面临”无家可归”的境地时,以收养周海媚爱犬而闻名的演员李勤勤主动表示愿意接手照顾[用户提供]。李勤勤是圈内知名的爱狗人士,曾收养多只流浪狗,这一举动虽小,却体现了娱乐圈中人性的温度。尽管最终决定权在于朦胧母亲手中——这些狗狗可能成为家人怀念逝者的重要情感纽带——但李勤勤的善意提议解决了实际问题,也让关注此事的网友略感宽慰。宠物与主人的情感联结往往被忽视,这一插曲却提醒我们,于朦胧不仅是演员,也是一个有血有肉、对生命充满爱意的普通人。

第二个消息则涉及行业内的正义声音。一家名为北京卿欢国际娱乐的公司宣布与三位嫌疑人”割席”[用户提供]。尽管这一行为动机存疑——可能是真心追求正义,也可能只是蹭热度营销——但客观上确实为事件带来了新的关注度,使公众对真相的追问得以延续。更令人瞩目的是,多位圈内人士开始勇敢发声。资深经纪人孙德荣在9月13日愤然发文,称于朦胧离世有太多蹊跷之处,更表示”曾经他进圈的时候自己对他照顾很多,对他就像儿子一样”,因此无法接受他这样不明不白地离开[用户提供]。导演王照达也公开呼吁重新调查死亡原因,而曾与于朦胧合作节目的陈晓东更是直接质问:”坦荡荡的那么难?”[用户提供]这些声音汇聚成一股力量,对抗着娱乐圈常见的沉默文化,彰显了行业内部对公平正义的渴望。

第三个”好消息”则来自于朦胧好友曝光的聊天记录,这些记录展现了他不为人知的精神世界。在一位好友表露轻生念头时,于朦胧曾耐心劝慰:”应该想想世界有很多爱她的人,想想家人,朋友。”[用户提供]这样的言行与他最终选择坠楼的结局形成强烈反差,加深了事件的谜团,同时也揭示了他性格中的矛盾性——一个善于开导他人的人,却未能拯救自己。好友选择公开这些私密对话,既是对网络猜测他”抑郁自杀”的回应,也是对逝者形象的捍卫,让我们看到了一个在逆境中仍努力传播善意的灵魂。

表:于朦胧离世事件中的三个”好消息”及其意义

| 好消息 | 具体内容 | 意义与影响 |

|---|---|---|

| 爱犬安置 | 李勤勤愿意收养于朦胧的两条狗 | 解决实际问题,展现人性温暖 |

| 业内发声 | 多家公司与个人要求彻查真相 | 打破沉默文化,推动正义实现 |

| 聊天记录 | 好友曝光于朦胧开导他人的对话 | 呈现真实形象,反驳片面猜测 |

这些”好消息”虽不能改变悲剧本身,却如同一面棱镜,折射出娱乐圈的光谱并非全是灰暗。在利益至上的行业生态中,依然有人坚守善良与正义,而这正是于朦胧事件留给我们的宝贵启示之一。

事业坎坷与心灵困境:一个演员的挣扎史

于朦胧的演艺之路堪称一部现实版的”明星浮沉录”,其间的坎坷与挣扎或许为理解他的悲剧结局提供了重要线索。1988年出生于新疆乌鲁木齐的他,毕业于北京演艺专修学院,最初以歌手身份踏入娱乐圈。2007年参加《我型我秀》获得西安站16强,2010年又参与《快乐男声》成为”快乐天团”候选人,2013年再次挑战《快乐男声》并获得全国第十名,正式出道。这段选秀经历本应是他事业的起点,却暗藏了未来挫折的伏笔——据他后来透露,比赛结束后签约的公司迟迟不给他出唱片,同行还嘲笑他”水平不行,公司永远都不会给他出唱片”,这种打压使他长期处于自我怀疑中。

2015年,古装穿越剧《太子妃升职记》的热播让于朦胧崭露头角,他饰演的”九王”风度翩翩,赢得大量关注。按行业规律,这种爆款剧应成为事业跳板,但于朦胧的资源却未明显提升。2017年的《三生三世十里桃花》中,他饰演的白真再度收获好评,却依然未能实现事业”飞升”[用户提供]。这种”戏红人不红”的尴尬境遇背后,隐藏着更黑暗的行业真相——知情人透露,拍完《三生三世》后,曾有女投资人以某剧男一号为诱饵向他提出”特殊要求”,遭拒绝后他便遭遇了长达三年的雪藏。这种行业潜规则在娱乐圈并非秘密,但对个性”内向敏感”的于朦胧而言,无疑是沉重的打击。

2020年后,复出的于朦胧资源明显降级,从主角沦为客串,他名下的两家工作室——上海起萌影视文化工作室和东阳鲜萌影视文化工作室也相继于2024年11月和2025年7月注销。事业低谷中,网络暴力又给了他致命一击。参加综艺节目时,他因同时拍戏、排练过度疲惫而被嘲讽”划水、不认真”,尽管他解释”自己真的很委屈”,但恶评如潮水般涌来。于朦胧曾自白:”我是个很敏感,很容易内耗的人”,这种性格使他在面对网络暴力时尤为脆弱。2024年一次直播因热度低迷而情绪崩溃的事件,更是他心理状态恶化的明显信号。

讽刺的是,就在生命最后阶段,于朦胧的事业似乎出现转机。他参与了央视文化节目《宗师列传·大宋词人传-1柳永》的录制,饰演中青年柳永,该节目原定9月12日播出,却因他的离世临时更换为《我们的河山》。同样,他主演的《长夜行》已于2025年6月杀青,制作方哲象影业工作人员表示:”今天本来要发官宣,现在我们都蒙了。”这种事业曙光与生命终结的重合,更添悲剧色彩。

表:于朦胧事业轨迹与心理状态变化

| 时间段 | 事业标志性事件 | 心理状态变化 |

|---|---|---|

| 2007-2013 | 参加多档选秀,快男第十名出道 | 初入行业,遭遇公司冷落与同行嘲笑 |

| 2015-2017 | 《太子妃升职记》《三生三世》走红 | 事业高峰,但后续资源不符预期 |

| 2020-2024 | 疑因拒绝潜规则被雪藏,工作室注销 | 陷入抑郁,直播情绪崩溃 |

| 2025 | 参演央视节目,新剧杀青 | 事业曙光初现,却最终选择终结生命 |

在公众视野之外,于朦胧的善行更凸显其人格的光辉。网友挖出他曾在事业低谷期默默参与支教,在河南灾情时捐款50万元[用户提供]。这种”细雨润无声”的善举与他”朦胧”的艺名形成诗意呼应,也让我们看到一个在逆境中仍坚持向善的灵魂。正如网友所言:”明明名字叫’朦胧’,但他的经历一点都不朦胧。”[用户提供]这种事业与人格的强烈反差,或许正是于朦胧故事最令人心碎之处——一个在银幕上光彩夺目的演员,在现实中却饱尝人生苦涩;一个对他人慷慨解囊的善者,却未能获得生命的善待。

疑云密布:坠楼事件的未解之谜

于朦胧坠楼事件在官方”排除刑事案件”的结论后,非但没有平息,反而衍生出更多疑问。这些未解之谜像一团迷雾,笼罩在整个事件上空,引发公众对真相的强烈渴求。

最核心的疑问围绕坠楼本身的不合理细节。据最初爆料,于朦胧凌晨2点回卧室反锁房门休息,6点左右被发现坠楼。但问题在于:反锁的房间内如何发生坠楼?纱窗被”扣开”的痕迹是本人所为还是他人造成?更令人费解的是,从凌晨2点到6点这段时间内,朋友为何没有察觉任何异常?正如网友质疑:”四个小时没人发现不对劲?换我早砸门了”。这些技术性疑点本可通过警方详细通报澄清,但截至9月15日,@平安北京朝阳仍未发布任何正式说明,导致舆论场猜测四起。

与事件相关的各方反应同样耐人寻味。于朦胧工作室在9月11日晚发布讣告后,贴文很快变为”不可见”状态。更蹊跷的是,于朦胧名下两家工作室已于2024-2025年间相继注销,那么这个以工作室名义发布声明的操作主体是谁?声明中”经警方工作,已排除刑事嫌疑”的结论,是获得了官方背书还是单方面说辞?这些问题都加深了公众的疑虑。

最令人不安的是当晚与于朦胧聚餐的”五六个好友”的集体沉默。在娱乐圈这个信息高度透明的环境中,这种一致缄默极不寻常。这些朋友的身份、他们与于朦胧的关系、聚餐的具体情况,本应是最直接的调查线索,却成为事件中最神秘的空白点。正如陈晓东愤懑的质问:”坦荡荡的那么难?”[用户提供]任何与事件稍有牵连的人,要么迅速报警自证清白,要么删除动态、修改账号,以沉默应对一切质疑[用户提供]。这种反常的”集体失语”,难免让人怀疑背后是否存在不敢言说的隐情。

法医报告显示,于朦胧血液酒精浓度达89mg/100ml,处于醉酒状态,胃里还检出抗抑郁药成分。这种药物与酒精的混合,确实可能导致精神恍惚、行为失控,但这是否足以解释整个事件的蹊跷之处?据知情人透露,于朦胧近年来饱受抑郁症困扰,心里有一个”一直解不开”的结,加上被雪藏的经历和工作室注销等举动,显示他”走向极端应该是早有准备”。但另一方面,好友曝光的聊天记录却展现了一个善于开导他人、珍惜生命的形象[用户提供],这种矛盾让”自杀”结论显得单薄。

网络爆料的真伪交织更增加了事件复杂性。除了已被封禁的”名侦探小宴”编造”劳力士手表”的谣言外,还有消息称于朦胧因拒绝资本潜规则被雪藏,甚至有人将此事件与乔任梁自杀相提并论,认为”娱乐圈这水太深,得好好查查”。这些言论虽多属猜测,但反映了公众对娱乐圈黑暗面的深刻怀疑。在缺乏官方权威信息的情况下,谣言与真相的边界日益模糊。

面对这些疑点,部分业内人士已开始呼吁彻查。孙德荣、王照达、陈晓东等人的发声,代表了行业内部对透明公正的诉求[用户提供]。北京卿欢国际娱乐公司与”三位嫌疑人”割席的声明,尽管动机可疑,却也将事件推向新一波关注高峰[用户提供]。这些声音共同构成了一种压力,或许能推动相关部门给出更详尽的解释。

在所有这些未解之谜中,最令人痛心的或许是于朦胧母亲的双重悲剧承受丧子之痛,还要面对舆论场各种未经证实的猜测。她将如何处理儿子的爱犬?她是否也怀疑儿子离世的真相?这些问题恐怕永远不会有答案。而对我们旁观者而言,在追求真相的过程中保持理性与同理心,或许是对逝者最好的尊重。

行业反思:从悲剧看娱乐圈生态

于朦胧的悲剧绝非孤立事件,它像一面镜子,映照出娱乐圈生态系统中深藏的结构性顽疾。这位37岁演员的陨落,引发了对行业潜规则、网络暴力、心理健康等问题的全面反思,其意义已远超个案本身。

潜规则与权力滥用构成了于朦胧事业轨迹中挥之不去的阴影。多位知情人指出,他因拒绝女投资人的”特殊要求”而遭遇长达三年的雪藏,这种报复性封杀在娱乐圈并非秘密,却鲜有受害者敢于公开揭露。权力与资源的集中,使得新人演员常面临”顺从或消失”的残酷选择。于朦胧名下两家工作室的注销,表面上是商业决策,实则可能是对这种扭曲生态的无声抗议。更可悲的是,这种潜规则往往没有明确证据,受害者除了承受事业打击外,还要面临”不敬业””难相处”等污名化标签的二次伤害。正如网友所言:”有人说于朦胧是因为拒绝投资人的邀请而惨遭雪藏,也有说是经纪公司的问题,还有说是他本人性格问题”,这种真伪难辨的众声喧哗中,真相常被永久湮没。

网络暴力作为现代娱乐圈的衍生品,在于朦胧的故事中扮演了重要角色。综艺节目中的疲惫表现被曲解为”划水、不认真”,随即引发舆论海啸。这种基于片面信息的道德审判,实则是对个体尊严的系统性消解。于朦胧自述”自己真的很委屈”,却找不到有效的申诉渠道——在流量至上的媒体环境中,争议性话题往往被算法放大,而当事人的辩解却鲜有关注。2024年那场因直播热度低而导致的情绪崩溃,正是这种长期网络暴力积累的必然结果。具有讽刺意味的是,在他离世后,当初施暴的部分人又摇身一变为悼念者,这种身份转换的轻易性,暴露出网络舆论的虚伪与善变。

行业对心理健康的漠视同样令人忧心。法医在于朦胧体内检出抗抑郁药成分,证明他早已存在心理问题并寻求医学帮助。但在中国娱乐圈高强度、高竞争的工作环境中,心理健康长期被视为”矫情”或”不专业”的表现。演员文苡帆在删除的悼文中呼吁”关注心理健康”,这一匆匆消失的呼声恰恰反映了行业对此话题的回避态度。于朦胧性格中的”内向敏感”在普通行业或许只是个人特质,在娱乐圈却成为”不合群””难合作”的原罪。这种对人格多样性的不容忍,使得许多类似性格的从业者陷入持续性的自我怀疑与精神内耗。

更值得警惕的是娱乐圈的沉默文化。于朦胧离世后,与其共进最后一餐的朋友们集体失声,这种”谁也不得罪”的生存智慧,实则是行业恐惧文化的缩影。爆料人江小宴为涨粉而捏造”劳力士”细节,则展现了另一种扭曲——在流量经济驱动下,连死亡都能被异化为消费素材。这些现象共同构成了一种系统性的”真相阻碍机制”,使得类似悲剧的真相往往石沉大海。

面对这些沉疴,行业内部已开始出现觉醒的声音。孙德荣、王照达、陈晓东等业内人士的质疑[用户提供],虽未能直接改变现状,却至少打破了”事不关己”的冷漠惯例。北京卿欢国际娱乐公司的”割席”声明[用户提供],无论动机如何,客观上暴露了行业内部存在的派系与矛盾。这些零散的反抗迹象,或许预示着未来行业变革的可能方向。

从更宏观视角看,于朦胧事件与近年来多起艺人自杀案(如乔任梁、崔雪莉等)形成了可悲的呼应,它们共同指向一个核心问题:当娱乐工业的光鲜表象下隐藏着如此多的痛苦与不公,我们作为观众是否也是共谋者?我们对明星私生活的好奇、对绯闻的热衷、对”人设崩塌”的狂欢,是否无形中助长了这套吞噬人性的机制?于朦胧曾在节目中哭诉被同行嘲笑、被网红化的委屈,这种职业尊严的丧失,或许正是整个行业异化的最尖锐呈现。

归根结底,健康的娱乐圈生态需要建立三项核心机制:一是透明的权力监督,防止潜规则滋生;二是理性的舆论环境,抵制网络暴力;三是完善的心理支持体系,为从业者提供专业帮助。唯有如此,才能避免下一个”于朦胧”的悲剧重现。正如网友在于朦胧离世新闻下的留言:”虽然不追星,但37岁多年轻啊,生命说没就没”——这朴素的话语,或许是对行业现状最深刻的控诉。

结语:生命之重与行业之变

于朦胧的故事在2025年9月11日戛然而止,却留下绵延不绝的思考。37年的生命历程中,他体验过《太子妃升职记》爆红的高光时刻,也尝尽了被雪藏、被网暴的低谷苦涩;他在荧幕上塑造了”陌上人如玉,公子世无双”的经典形象,现实中却陷入”抑郁煎熬”的精神困境;他对朋友能说出”想想世界有很多爱你的人”这样温暖的话语[用户提供],最终自己却选择在黎明前纵身一跃。这些矛盾与撕裂,不仅属于一个个体,更折射出整个娱乐产业的深层痼疾。

在这场悲剧中,最令人动容的或许是那些微小而真实的善意的闪光。于朦胧默默参与的支教活动、为河南灾情捐赠的50万元[用户提供],展现了一个艺人在名利场中难得的纯粹;李勤勤主动提出收养其爱犬的举动[用户提供],体现了娱乐圈尚未完全泯灭的人性温度;孙德荣、陈晓东等业内人士打破沉默的发声[用户提供],则让人看到行业自我净化的可能。这些碎片化的光明,虽然微弱,却为未来的变革埋下了种子。

从更广阔的视角看,于朦胧事件应该成为一个转折点。行业需要建立更透明的权力监督机制,让”潜规则”无处遁形;媒体平台应当承担社会责任,遏制网络暴力蔓延;演艺公司必须将心理健康服务纳入常规保障体系,而非视之为”矫情”。同时,作为观众,我们也需要反思自己对娱乐内容的消费方式——是否在追逐八卦绯闻的过程中,无形中助长了扭曲的娱乐圈生态?

于朦胧离世四天后传来的三个”好消息”[用户提供],本质上仍是杯水车薪。真正的”好消息”应当是:警方公布详尽调查报告,澄清所有疑点;行业组织成立专项小组,彻查潜规则指控;相关机构以此为契机,推动《演艺从业人员权益保护法》的立法进程。唯有如此,才能告慰这位早逝的演员,才能避免类似悲剧循环上演。

生命之重,重于泰山。在”吃人血馒头”的自媒体与追求真相的公众之间,在沉默的大多数与勇敢发声的少数派之间[用户提供],我们每个人都面临着选择。于朦胧的故事提醒我们:娱乐圈的光鲜表象下,是一个个有血有肉、会痛会哭的真实灵魂;每一次点击、每一条评论、每一种态度,都在无形中参与塑造这个行业的未来模样。

正如他好友曝光的聊天记录中所言:”应该想想世界有很多爱你的人”[用户提供]。这句话现在读来格外心酸,却也格外有力——它是对逝者的缅怀,更是对生者的警醒。在纪念于朦胧的同时,让我们共同努力,让娱乐圈少一些”朦胧”,多一些清澈;少一些算计,多一些真诚;少一些冷漠,多一些关爱。这,或许是对他最好的纪念。