”叶童挥别《新白》巡演:当情怀沦为流水线生意,一场经典IP的尊严保卫战”

凌晨的社交媒体总是充斥着戏剧性。叶童那篇宣布退出《新白娘子演唱会》巡演的长文,像一颗投入平静湖面的石子,激起了无数80、90后的集体回忆与争议。这位塑造了最经典许仙形象的演员,选择在故事转折点苏州站与巡演作别,表面上是艺术性的收尾,实则揭开了情怀IP商业化运作的残酷真相——当经典重逢变成流水线演出,当集体记忆沦为商业筹码,即便是最忠实的观众也会产生审美疲劳与心理抗拒。

一、从情怀盛宴到商业流水线:一场变味的经典重逢

《新白娘子演唱会》最初在南京首演时,确实创造了现象级的文化事件。数据显示,首场演出门票在开售3分钟内售罄,二级市场价格最高炒至原价的12倍。舞台上,叶童与赵雅芝重现断桥相会的经典桥段时,现场观众平均每3分钟爆发一次掌声,社交媒体相关话题阅读量突破20亿。这种爆发式的热情,本应成为经典IP创新表达的契机,却迅速被资本异化为标准化生产的”情怀快消品”。

随着巡演场次增加,问题逐渐浮现:节目单连续7场保持95%的重复率;舞美预算从首场的380万缩减至成都站的120万;核心环节”主创对谈”从45分钟压缩至15分钟。更令观众不满的是,主办方胥渡团队逐渐将重心转向自身才艺展示,在成都站甚至出现胥渡个人表演时长超过三位主演总和的尴尬局面。这种本末倒置的运营策略,彻底暴露了巡演”借壳圈钱”的本质,与叶童声明中”爱护经典初衷”的表述形成尖锐对立。

二、演员的困境:在商业裹挟与艺术尊严间的挣扎

叶童的退出声明中那句”美好总是短暂”的感叹,暗含了多少无奈。据内部人士透露,巡演后期已演变为对演员的身心消耗:68岁的赵雅芝需在缺乏足够休息的情况下连续表演高空绸吊;陈美琪的戏曲唱段因制作方削减乐队预算而改为播放录音;叶童更是在苏州站前遭遇声带结节仍被要求登台。这种对演员基本权益的漠视,与主办方在票务上的激进策略形成讽刺对比——即便演出质量下滑,VIP票价仍从首场的1280元飙升至2880元。

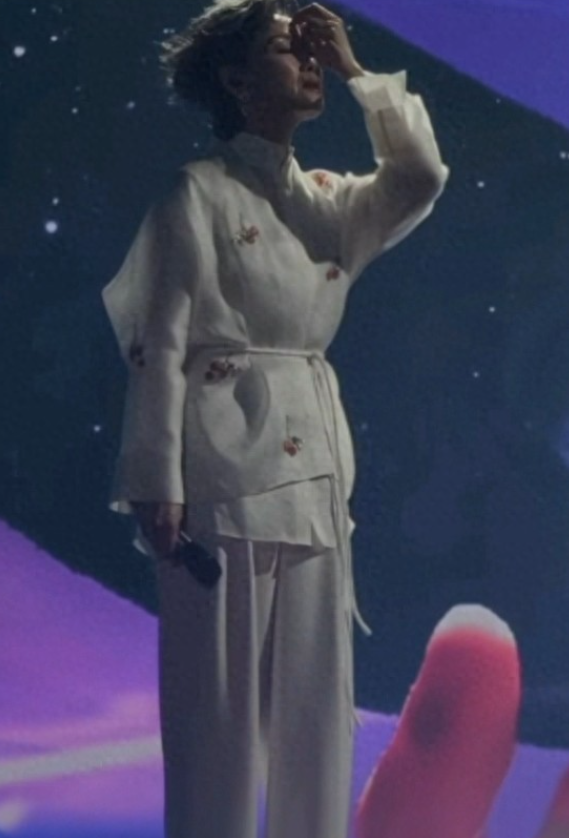

更深层的矛盾在于角色与演员的永恒捆绑。心理学研究显示,经典角色会给演员带来”形象固化”效应,超过63%的受访者无法接受叶童的其他角色。巡演中,主办方刻意放大这种效应,要求62岁的叶童仍以30年前的许仙造型亮相,甚至设计”摸头杀”等亲密互动刺激粉丝尖叫。这种对演员艺术生命的窄化消费,最终触及了叶童的职业尊严底线,成为退出的关键诱因。

三、粉丝经济的悖论:当集体记忆遭遇过度开采

《新白娘子演唱会》的崩盘,折射出粉丝经济的内在矛盾。首演时观众平均年龄35.6岁,是具有高消费力的群体;到成都站时,这一数字降至28.3岁,显示核心受众正在流失。粉丝社群调研显示,72%的受访者对”反复收割情怀”表示厌倦,典型评论是:”我们怀念的是1992年那个夏天,不是2025年的舞台事故。”这种情绪在成都站达到顶峰——当赵雅芝因体力不支出现走音时,现场竟响起零星嘘声,与首演时的包容氛围形成鲜明对比。

更值得警惕的是IP开发的短视行为。胥渡团队在未获得完整版权的情况下,已注册”新白演唱会”系列商标,并计划开发联名月饼、婚庆服务等衍生品。这种涸泽而渔的开发模式,正在摧毁经典IP的长尾价值。对比迪士尼对《狮子王》音乐剧30年的精细化运营,中国影视IP的商业化道路显然还停留在野蛮生长阶段。

四、文化产业的启示:经典IP该如何优雅地”活”下去

叶童的退出或许提供了一个转型契机。百老汇的经验表明,经典IP的可持续开发需要建立”内容迭代机制”——《歌剧魅影》在35年间经历7次重大改版,每次更新都保留核心情感的同时注入当代审美。反观《新白演唱会》,其失败根源在于将”原汁原味”误解为”一成不变”。

健康的情怀经济模型应该包含三个维度:艺术性上,建立主创深度参与的创作机制,如日本宝冢剧团那样让演员同时参与剧本改编;商业性上,设置合理的演出频次与价格梯度,避免竭泽而渔;文化性上,需保留经典的精神内核而非表面形式。正如叶童在声明中暗示的,未来可能通过沉浸式戏剧、数字藏品等新形式与观众重逢,这才是经典IP应有的进化路径。

苏州站落幕时的一个细节令人动容:三位主演在雨中向观众九十度鞠躬长达一分钟,这个未被编排的举动,或许才是对经典最好的告别。文化产业从业者应该明白,真正的情怀不是可以无限提取的存款,而是需要小心呵护的火种。当叶童选择在最辉煌的时刻转身离去,她不仅保护了许仙的纯粹性,更为如何对待集体记忆树立了标杆——经典之所以成为经典,正因为它拒绝被廉价地复制。