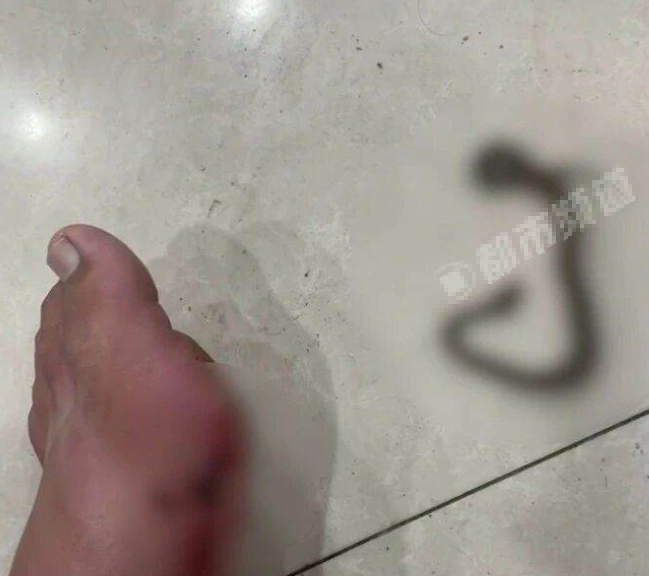

一条小蛇,一剂中药,一个月的卧床休养,引发了一场关于传统与现代医学的争论

夜深人静,河南一名男子驾车途经郊区,下车方便时突然脚下一痛——一条小蛇正盘踞在草丛中。他惊慌之下抓起蛇就往医院跑,从此开始了为期一个月的中药治疗之旅。

这起看似普通的蛇咬伤事件,却在网络上引发热议。为什么不用抗蛇毒血清?纯中药治疗是否可靠?生态恢复背后又隐藏着怎样的安全隐患?

01 惊魂夜,路边小解遭遇蛇袭

事情发生在几天前的夜晚。一名河南男子开车路过郊区路段,内急下车方便。刚走出几步,他突然感到脚踝一阵刺痛,低头一看,一条小蛇正盘踞在草丛中。

男子惊慌之下,竟然抓起蛇就往医院跑。妻子事后回忆:“幸好是条小蛇,毒性不强,但医生建议用中药治疗,还需要卧床休息一个月不能动。”

这个治疗建议很快引发了外界质疑。为什么不用抗蛇毒血清?纯中药治疗能否有效应对蛇毒?一个月的工作损失又该如何弥补?

02 治疗争议,中医西医各执一词

针对这起案例,记者咨询了某医院急诊科朋友。他解释说:“如果确实是毒性较弱的小蛇,可能不需要抗蛇毒血清。但一般情况下,蛇毒扩散迅速,首先应该用血清中和毒素,中药调理更适合后期恢复阶段。”

这种观点代表了现代医学的常规处理方式。蛇毒中含有多种毒性蛋白质,需要特异性抗毒血清才能有效中和。

然而,支持中医治疗的声音则认为,传统医学在解毒方面有着悠久历史和丰富经验。“中药通过促进代谢和增强免疫力,能够帮助身体自行排除毒素,同时调理受损器官。”一位中医专家表示。

网络上,两种观点激烈碰撞。有人分享了自己用中药成功治疗蛇咬伤的经历,也有人坚持认为“必须先打血清保命,再谈中药调理”。

03 生态改善,人蛇相遇几率增加

随着河南生态环境持续改善,森林覆盖率不断提高,野生动物数量明显增加,蛇类活动范围也在扩大。

“这两年河南的生态确实好了很多,但蛇类也开始出现在路边和居民区附近。”一位野生动物保护专家表示,“生态恢复是好事,但需要配套的安全警示措施,比如设立警示牌、增加路灯照明,否则很容易发生意外。”

数据显示,河南省近年来持续推进国土绿化行动,森林面积逐年增加。这为野生动物提供了更多栖息地,但也增加了人与野生动物相遇的几率。

04 安全担忧,郊游出行如何防护

这起事件让许多人开始担忧:现在的郊区草丛还能不能去?夜晚野外出行该如何防护?

安全专家建议,尽量避免在黄昏和夜间进入草丛密集区域。如果必须前往,应当穿戴长裤和高帮鞋,使用手电筒照明,并注意观察周围环境。

“很多人觉得自己不会那么倒霉遇到蛇,但事实上随着生态环境改善,这种几率正在增加。”一位户外运动爱好者告诉记者,“现在一些卖旅游帐篷的商家开始推销防蛇裤,价格不贵但购买的人还不多。”

急救APP最近也推出了新功能,教授如何绑扎伤肢,还能自动拨打急救电话。但这些预防措施 awareness 仍待提高。

05 经济负担,治疗背后的隐忧

对于被蛇咬伤的男子而言,一个月的卧床休息意味着工作收入的中断。邻居们议论纷纷:“这一个月的工资肯定泡汤了。”

这反映了一个现实问题:意外伤害带来的不仅是身体痛苦,还有经济负担。对于普通家庭来说,一个月失去收入来源可能带来严重的经济压力。

目前,我国对于这类意外伤害的保障机制还不完善。医保覆盖范围有限,商业保险普及率不高,许多人在遭遇此类意外时只能自己承担损失。

06 防护创新,科技能否提供解决方案

面对生态保护与人类安全的矛盾,科技能否提供解决方案?

据了解,一些地区已经开始使用红外线监测技术跟踪蛇群活动,并在蛇类频繁出没区域自动发送警报。这种技术如果能够在河南等地推广应用,或许可以有效减少人蛇冲突。

此外,研究人员还在开发新型防护装备。一种基于特殊材料的防蛇咬袜子正在测试中,它轻便舒适又能有效防止蛇牙穿透。

教育宣传同样重要。蛇类研究所专家提醒:“即使被小蛇咬伤也不能大意,最好记住蛇的样子,拍照给医生看。不同的蛇毒需要不同的治疗方法。”

这起事件超越了简单的医疗方案选择之争,揭示了更深层次的问题:如何在生态保护与人类安全之间寻求平衡。

我们既不能因为害怕蛇类而破坏生态环境,也不能为了生态保护而忽视人民安全。这需要科学的防护措施、完善的应急机制和合理的治疗选择。

下次夜晚开车经过偏僻地区时,我们或许会多看一眼路边的草丛。但更重要的是,相关部门应当采取实际行动,确保生态改善不会以人民安全为代价。

正如一位网友所说:“生态保护最终是为了让人生活得更好,而不是让人害怕自然。”