桂林某诊所因用生理盐水冒充破伤风疫苗被查实,卫健部门责令停业整顿,暴露基层医疗乱象与监管漏洞。

一起发生在广西桂林的医疗事件引发了社会广泛关注——患者因脚部被钉子扎伤前往诊所就医,本应注射破伤风抗毒素却被以生理盐水替代。这一事件不仅暴露了个别医疗机构利欲熏心的丑陋面目,更折射出基层医疗监管的深层困境。本文将全面梳理事件经过,深入分析其中涉及的法律与伦理问题,探讨事件暴露的医疗体系漏洞,并寻求避免类似事件发生的解决之道。透过这起看似个案的现象,我们可以看到当下医疗市场乱象的一个缩影,其背后的成因复杂多元,需要从制度、监管、伦理等多维度进行深刻反思。

事件始末:从患者创伤到舆论风暴

2025年8月29日,广西桂林男子李明(化名)遭遇了一场令他既痛苦又愤怒的医疗欺骗。因脚部被钉子扎伤,这种常见但可能引发破伤风感染的创伤,李明前往当地一家私人诊所寻求专业的医疗帮助。按照常规医疗程序,这种情况需要及时注射破伤风抗毒素,以防止可能致命的破伤风感染。然而,让李明万万没想到的是,他在支付了正常医疗费用后,诊所负责人杨先生为其注射的并非救命的破伤风疫苗,而是毫无治疗效果的氯化钠注射液——也就是俗称的生理盐水。

生理盐水虽然在医疗上有诸多用途,如补液或作为药物稀释剂,但对于预防破伤风感染完全无效。破伤风是由破伤风梭菌引起的急性感染性疾病,其病死率在无医疗干预的情况下可达100%,即使在现代医疗条件下,全球范围病死率仍高达30%-50%。因此,用生理盐水替代破伤风疫苗,无异于将患者置于生命危险之中。这种明目张胆的医疗欺诈行为,不仅违背了医者仁心的职业操守,更触碰了医疗道德的底线。

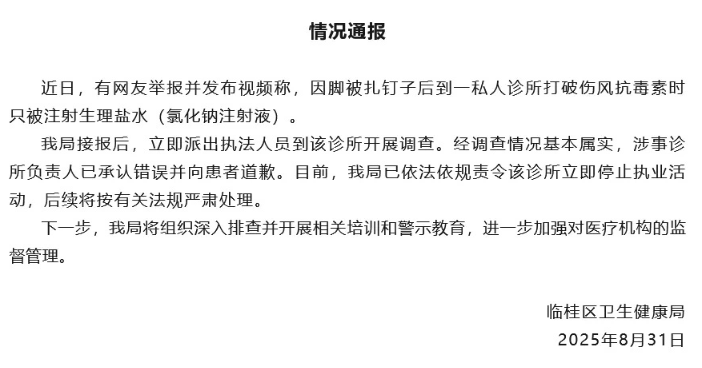

事件曝光源于李明在社交媒体上发布的举报视频,视频迅速引发广泛关注和舆论哗然。在公众压力下,桂林市临桂区卫生健康局迅速做出反应,于8月31日发布正式通报:确认网友举报内容基本属实,涉事诊所负责人已承认错误并向患者道歉。目前,该局已依法依规责令涉事诊所立即停止执业活动,并表示后续将按有关法规对诊所进行严肃处理。

值得注意的是,诊所负责人杨先生在回应媒体询问时坦言:“因为诊所破伤风用完了,财迷心窍就给他打了氯化钠。”这番直白的供认,赤裸裸地暴露了其追逐经济利益而罔顾患者生命安全的丑陋心态。更令人愤慨的是,杨先生竟将这种欺诈行为美其名曰“打一针安慰他”,试图用“安慰剂效应”来粉饰其恶意欺诈的本质。这种毫无职业操守的行为,严重破坏了医患之间最基本的信任关系,也为整个医疗行业的名誉蒙上了阴影。

随着事件的发酵,多家媒体跟进报道,临桂区卫生健康局进一步表示,下一步将组织深入排查并开展相关培训和警示教育,进一步加强对医疗机构的监督管理。然而,公众的疑虑并未完全消除——为何此类明目张胆的医疗欺诈能够发生?监管体系在何处失守?还有多少类似未被发现的医疗乱象?这一事件犹如一面镜子,照出了基层医疗市场混乱的一角,也反映出监管体系的诸多不足。

法律与伦理的双重拷问:一起医疗欺诈事件的深层剖析

当桂林“生理盐水冒充破伤风针”事件曝光后,在法律界和医疗界引发了关于如何定性这一行为的激烈讨论。从搜索结果中可见,在类似案例处理中,执法人员对案件定性曾存在明显分歧。第一种观点认为,氯化钠注射液作为药品,医疗机构使用过期药品(如果生理盐水已过期)应当依据《中华人民共和国药品管理法》第九十八条,以使用劣药定性处罚;而第二种观点则认为,生理盐水在医学检验过程中使用已脱离药品原有属性,不构成使用药品的行为。这种法律定性上的分歧,恰恰反映了医疗行为复杂性和法律适用中的难点。

然而,桂林这起事件与上述案例有所不同,其性质更为恶劣——不是简单的使用过期药品或药品不当分类问题,而是典型的医疗欺诈行为。诊所负责人明知患者需要破伤风抗毒素却故意注射生理盐水,并收取相应费用,这不仅违反了《中华人民共和国执业医师法》和《医疗机构管理条例》,更可能触犯了《中华人民共和国刑法》中关于诈骗的相关规定。从民事角度,诊所已构成违约和侵权,患者可依法要求退还医疗费用并索赔损失;从行政角度,卫生健康部门的处罚措施包括责令停业整顿、罚款、吊销执业许可证等;若造成严重后果,还可能追究刑事责任。

值得深思的是,这起事件绝非简单的“医疗事故”或“操作失误”,而是故意欺诈。诊所负责人杨先生“财迷心窍”的自白,直接证明了其主观恶意。在法律层面上,医疗事故通常指医务人员在诊疗护理工作中,因过失造成患者人身损害的事件。而这起事件中,医务人员是明知而故意地用无效治疗替代必要医疗措施,已超出医疗事故范畴,属于典型的医疗欺诈。这种行为比一般的医疗过失性质更为恶劣,因为它不仅可能危害患者健康,更会严重破坏医患信任这一医疗体系赖以存在的基础。

从医学伦理角度分析,这起事件违反了医学伦理四原则中的多项基本原则:

- 无害原则:医务人员首先应“不伤害”患者,而用生理盐水替代破伤风疫苗直接将患者置于感染致命疾病的风险中;

- 有利原则:医疗行为应以患者利益最大化为出发点,而本案中医务人员明显将自身经济利益置于患者健康之上;

- 公正原则:患者支付了破伤风疫苗费用却得到无效治疗,这是一种明显的不公正;

- 自主原则:患者在被蒙骗的情况下无法做出真正知情同意的医疗决策。

这种伦理失范行为,不仅伤害了当事患者,更会侵蚀社会对整个医疗体系的信任。

更深层次的问题在于,这起事件反映了当前基层医疗市场中存在的“道德风险”——即医疗服务提供方利用信息不对称优势侵害患者权益的现象。在医学专业知识极度不对等的医疗关系中,患者往往不得不完全信任医生的专业判断和治疗方案。这种信任关系是医疗行为得以正常开展的基础。而当少数医疗机构为牟利而滥用这种信任时,不仅会使患者面临健康风险,更会导致普遍的“医患信任危机”,使真正需要治疗的患者产生不必要的疑虑和抗拒,最终形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

从监管角度看,此类行为之所以能够发生,很大程度上源于违法成本过低。目前的处罚措施多以行政处罚为主,经济惩罚力度有限,难以形成有效震慑。有必要建立更为严格的惩戒机制,对故意医疗欺诈行为实施“零容忍”政策,包括永久禁入医疗行业、高额经济赔偿直至追究刑事责任。只有当违法成本远高于潜在收益时,才能有效遏制部分医疗机构和医务人员的侥幸心理。

监管漏洞与系统性风险:为何“生理盐水”事件不是个案?

桂林“生理盐水冒充破伤风针”事件曝光后,临桂区卫生健康局迅速采取行动,责令涉事诊所立即停止执业活动,并表示将按有关法规严肃处理。然而,这一看似及时的回应却难以平息公众的疑虑:为何如此拙劣的医疗欺诈能够发生?我们的医疗监管体系究竟在哪些环节出现了漏洞?深入分析可以发现,这起事件绝非孤立个案,而是暴露了基层医疗监管中存在的多重系统性风险。

基层医疗机构的监管盲区是首要问题。相较于大型公立医院严格的管理制度和多层次的质控体系,部分私营小型诊所在内部管理上往往松散随意。从搜索结果中可见,涉事诊所负责人杨先生竟称“因为诊所破伤风用完了,财迷心窍就给他打了氯化钠”。这种明目张胆的欺诈行为,反映出该诊所内部管理完全失控,既无基本的药品管理制度确保常用药品库存,也无任何伦理审查和医疗行为监督机制。更令人担忧的是,这种管理混乱在基层医疗机构中并非特例。尤其在一些偏远地区或城乡结合部,小型诊所和民营医疗机构往往成为监管的“灰色地带”,日常监督检查流于形式,难以发现深层次问题。

监管资源不足与效能低下是另一重困境。我国医疗机构数量庞大而监管力量相对有限,导致实际监管覆盖面和频次难以保证。根据临桂区卫生健康局的通报,事件曝光后“将组织深入排查并开展相关培训和警示教育”。这种“事后反应”模式恰恰反映了当前医疗监管的被动性——问题往往要等到患者举报或媒体曝光后才得到处理,而缺乏主动、系统的风险预警机制。监管资源的有限性也导致监督检查往往注重“形式合规”,如检查许可证照、设备配置等表面指标,而难以深入评估医疗质量和伦理规范等实质内容。

信息不对称与患者维权困境进一步加剧了监管难度。在桂林这起事件中,若非患者敏锐察觉异常并通过社交媒体发声,这一欺诈行为很可能永远不被发现。普通患者缺乏专业医学知识,很难判断接受的诊疗是否规范、使用的药品是否真实有效。即使产生怀疑,维权过程也面临举证难、鉴定成本高、维权渠道不畅等障碍。这种巨大的信息鸿沟使得不良医疗机构有机可乘,也使得监管部门难以及时发现和处理问题。

经济利益驱动下的道德风险是更深层次的系统性问题。涉事诊所负责人直言不讳地承认“财迷心窍”,赤裸裸地揭示了在市场化医疗环境中,当经济利益与医疗伦理发生冲突时,部分医疗机构和从业人员会如何选择。在竞争激烈的医疗市场中,一些小型诊所面临生存压力,可能通过缩减必要投入、降低服务品质甚至欺诈手段来维持经营或牟取暴利。而当前医疗定价机制和医保支付政策对基层医疗服务的支持不足,进一步加剧了这种扭曲激励。

值得警惕的是,这起事件可能只是冰山一角。生理盐水冒充疫苗因其效果易于验证(如破伤风疫苗注射后应产生相应抗体)而较易被发现,而那些更隐蔽、更专业的医疗欺诈——如过度诊疗、虚假诊断、滥用药品等——则更难被发现和查处。这些行为不仅造成医疗资源浪费和患者经济损失,更可能延误病情甚至直接危害健康。

面对这些系统性风险,临桂区卫生健康局提出的“深入排查并开展相关培训和警示教育”显然远远不够。需要构建更加主动、智能的监管体系,利用信息化手段实现医疗行为全过程追溯;建立医疗机构和从业人员信用档案,对失信行为实施联合惩戒;完善患者维权渠道和赔偿机制,降低维权成本;改革基层医疗服务供给模式和补偿机制,从根本上消除医疗机构“唯利是图”的扭曲激励。只有多管齐下,才能有效堵塞监管漏洞,防范类似事件再次发生。

追责与赔偿:医疗欺诈中的权益保护与法律救济

桂林“生理盐水冒充破伤风针”事件一经查实,涉事诊所即被责令立即停止执业活动。然而,行政处分仅是追责的起点,而非终点。全面审视这起事件中的责任归属与赔偿机制,不仅关乎个案正义,更对构建有效的医疗秩序威慑机制具有重要意义。医疗纠纷中的责任认定往往呈现复杂多元的特点,需要根据具体情况明确各责任主体的法律责任。

诊所的法定责任是这起事件中最直接、明确的一环。根据我国现行法律法规,诊所作为医疗服务提供者,对医务人员的诊疗行为负有管理和监督责任。这意味着无论具体行为由哪位医务人员实施,诊所都应当首先对外承担赔偿责任。在桂林这起事件中,诊所负责人杨先生既是医疗机构的管理者,又是直接实施欺诈行为的行为人,这种双重身份更强化了诊所的责任。法律上规定的“替代责任”原则在此完全适用——医疗机构对其雇员在执业范围内的行为造成的损害承担赔偿责任。临桂区卫生健康局责令诊所停止执业活动的处罚,正是基于诊所作为责任主体的这一定性。

值得注意的是,这起事件中存在故意欺诈的情节,这使得责任认定与一般的医疗过失有所不同。诊所负责人杨先生承认“财迷心窍就给他打了氯化钠”,这种主观故意排除了“医疗事故”的定性(医疗事故通常以过失为前提),而更符合诈骗行为的构成要件。因此,除了行政责任外,诊所及相关人员还可能面临刑事责任追究。虽然目前搜索结果中未见公安机关介入的报道,但根据我国刑法规定,以非法占有为目的,虚构事实或隐瞒真相骗取他人财物的行为,数额较大的即构成诈骗罪。医疗机构实施此类欺诈,性质更为恶劣,应当依法从严惩处。

从民事赔偿角度看,患者李明(化名)有权主张的赔偿范围包括:

- 实际损失:已支付的医疗费用、因欺诈行为导致的额外医疗支出等直接经济损失;

- 潜在风险损失:因未及时接种破伤风疫苗而增加的感染风险及相应的预防性治疗费用;

- 精神损害赔偿:因故意欺诈造成的精神痛苦;

- 惩罚性赔偿:鉴于行为的故意性质,患者可主张超出实际损失的惩罚性赔偿,以惩戒欺诈行为并威慑潜在违法者。

在类似案例中,曾有患者因被注射过期药品而获得三倍赔偿的司法判例,本案的故意性质更为明显,理应适用更严厉的赔偿责任。

诊所承担责任后,内部追偿问题也值得关注。根据法律规定,医疗机构承担赔偿责任后,有权向有故意或重大过失的医务人员追偿。在本案中,诊所负责人杨先生既是机构管理者又是直接责任人,这种追偿关系显得复杂。若诊所为个人独资,则追偿意义不大;若诊所为多人合办或连锁机构,则内部责任划分和追偿将成为必要程序。这种设计既保障了患者权益(由机构先行赔偿),又确保了最终责任由实际过错方承担,体现了法律的平衡与公正。

药品供应链的潜在责任也不容忽视。法律明确规定,“若因药品、医疗器械等产品有缺陷致使医疗事故,患者能向诊所索赔,也可向药品上市许可持有人、生产者、血液提供机构索赔”。虽然本案中生理盐水本身并无质量问题,但破伤风疫苗的缺货是否与供应商不当行为有关,值得进一步调查。若发现供应商存在违约或违法导致诊所无法正常获取疫苗,则供应商也应承担相应责任。

这起事件凸显了我国医疗纠纷解决机制中的一些深层次问题。一方面,患者维权仍面临举证难、成本高、周期长等障碍;另一方面,对医疗欺诈行为的惩罚力度不足,难以形成有效震慑。完善医疗纠纷解决机制,需要建立专门的医疗仲裁机构,简化小额医疗纠纷处理程序;同时应加大对医疗欺诈行为的惩罚性赔偿力度,提高违法成本。此外,建立医疗机构和从业人员信用档案,对失信行为实施行业禁入,也是维护医疗市场秩序的必要手段。

临桂区卫生健康局在通报中提到“后续将按有关法规严肃处理”,公众期待这一承诺能得到切实履行,不仅给予行政处罚,更应配合司法机关追究相关民事和刑事责任。只有形成行政、民事、刑事三位一体的责任追究体系,才能有效遏制医疗欺诈行为,重建医患信任。同时,这也将向整个医疗行业发出明确信号:医疗行为的底线不容触碰,任何违背医德、牟取不义之财的行为都将付出沉重代价。

重建信任之路:从个案反思到医疗体系的自净与革新

桂林“生理盐水冒充破伤风针”事件经官方通报确认属实后,临桂区卫生健康局表示将“组织深入排查并开展相关培训和警示教育,进一步加强对医疗机构的监督管理”。这一表态固然必要,但面对如此恶劣的医疗欺诈行为,单纯的培训和警示远远不够。我们需要从这起个案出发,进行更深层次的制度反思与体系革新,构建起防范类似事件的长效机制,重建医患之间脆弱的信任关系。

医疗监管模式的转型升级是当务之急。当前的医疗监管体系过于依赖政府部门的直接监督,这种“自上而下”的模式受限于人力和资源,难以实现全面、及时、有效的监管覆盖。事件曝光后,临桂区卫生健康局采取的停业整顿措施属于典型的“事后监管”,而更重要的“过程监管”却长期缺位。未来的监管模式应当向“智能化”、“常态化”、“社会化”方向转变:利用信息技术实现诊疗行为全程可追溯;建立医疗机构信用评价体系,实施分级分类监管;鼓励行业协会、社会组织、媒体和患者参与监督,形成多元共治格局。特别重要的是,应当建立医疗机构的“黑名单”制度,对实施欺诈等严重失信行为的医疗机构和从业人员实行行业禁入,提高违法成本。

基层医疗服务体系建设需要根本性改革。当前部分私营诊所之所以敢于铤而走险,与基层医疗市场无序竞争、资源配置不合理密切相关。政府应当加大对基层医疗的投入和支持,通过公私合作、购买服务等方式引导民营医疗机构健康发展;改革基层医疗服务定价和医保支付机制,使医疗机构能够通过提供优质服务获得合理回报,而非依赖欺诈或过度医疗维持生存;建立区域性医疗资源共享平台,解决小型诊所药品和设备不足问题。涉事诊所负责人声称“破伤风用完了”才出此下策,如果存在便捷的药品调剂机制或应急供应渠道,这种借口就失去了存在基础。

医德教育与职业文化建设具有长远意义。医学教育中应当强化伦理道德课程,将医德表现作为从业人员准入和考核的核心指标;建立医务人员终身职业伦理培训制度,定期组织案例分析和伦理讨论;在医疗机构内部建立伦理委员会,监督医疗行为是否符合职业伦理规范。诊所负责人“财迷心窍”的自白,反映的正是医德缺失的严重后果。医疗行业应当重拾“健康所系,性命相托”的职业初心,将患者利益而非经济利益置于首位。

患者维权渠道的畅通与赋能同样关键。在这起事件中,若非患者敏锐察觉并通过社交媒体发声,欺诈行为可能永远不会被发现。应当建立便捷的医疗投诉举报平台,简化维权程序;提供专业的医疗维权指导和援助;探索医疗纠纷举证责任倒置等制度创新,减轻患者举证负担;加强公众医疗知识普及,提高患者自我保护能力。只有当患者能够有效识别和抵制医疗欺诈时,不良医疗机构才真正失去生存空间。

质量评价与透明度建设是重建信任的基础。医疗机构应当公开服务流程、药品价格和来源等基本信息,接受社会监督;建立医疗服务质量和患者满意度评价体系,评价结果向社会公开;鼓励医疗机构通过信息化手段提供诊疗过程追溯服务,让患者明明白白就医。阳光是最好的消毒剂,透明度建设能够有效遏制医疗欺诈的滋生。

从更广阔的视角看,桂林这起事件反映了医疗市场化进程中伦理与利益的深刻矛盾。在推进医疗改革过程中,如何平衡公益性与市场化、效率与公平、创新与规范,是需要持续探索的课题。医疗体系的自净与革新不可能一蹴而就,但每一个典型案例都应当成为改革的催化剂,推动制度不断完善,行为不断规范,最终实现医疗服务回归“救死扶伤”的本质价值。

临桂区卫生健康局在通报中提到的后续措施,应当转化为制度化、常态化的监管机制,而非一时运动式的整治。只有通过多层次、系统性的改革,才能从根本上减少乃至杜绝类似“生理盐水冒充疫苗”的恶劣事件,重建患者对医疗行业的信任,让每一位患者都能安心就医、放心治疗。