音乐剧的魅力在于演员与观众在同一时空创造的”共享瞬间”,这种即时共鸣能超越语言与文化,成为跨越时间的心灵慰藉。

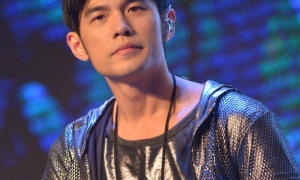

在当代艺术形式中,音乐剧以其独特的综合魅力成为跨越文化藩篱的桥梁。作为这一艺术形式的杰出诠释者,韩国音乐剧演员玉珠铉用二十年的舞台生涯诠释了表演艺术的深层内涵。2025年8月29日,这位被誉为”韩国音乐剧女王”的艺术家以”中国原创剧目跨境文化交流平台交流大使”的身份站上上海文化广场的舞台,与中国观众分享她对音乐剧本质的思考——那种超越语言、直击心灵的”共享瞬间”。从偶像歌手到音乐剧演员的华丽转身,从角色扮演到成为”另一个剧作家”的深度蜕变,玉珠铉的艺术旅程不仅是个人的成长史,更折射出音乐剧作为一种艺术形式在亚洲文化土壤中绽放的独特光芒。

从流行偶像到音乐剧演员:一场自我重塑的冒险

玉珠铉的艺术转型本身就是一部充满戏剧张力的成长史诗。1998年,她作为韩国超人气女子组合FIN.K.L的主唱出道,以甜美形象和出色唱功成为家喻户晓的偶像明星。然而在2005年,这位已经取得巨大成功的流行歌手做出了一个令业界惊讶的决定——参演音乐剧《阿依达》,正式开启向音乐剧演员的转型之路。在当时韩国的娱乐生态中,这种跨界并不常见,偶像与严肃舞台艺术之间似乎横亘着难以逾越的鸿沟。

“虽然都是在唱歌,但本质完全不同。”玉珠铉回忆道,”歌手表达的是’玉珠铉’自己的情感,而音乐剧演员需要在三小时内,化身成另一个完整的人物,去呈现他/她的一生。”这种从”表达自我”到”成为他人”的转变,对任何演员都是巨大挑战,尤其对一位已经形成固定表演风格的偶像歌手更是如此。玉珠铉坦言自己”小时候并不是一个特别擅长学习的人”,但音乐剧迫使她去钻研历史背景、揣摩人物心理,进入一个个与她自身相去甚远的生命故事。

《阿依达》作为玉珠铉的音乐剧处女作,既是起点也是试炼。这部作品在韩国首次尝试长达8个月的超长档期演出,对一个初涉该领域的新人而言,压力可想而知。玉珠铉回忆道:”一个全新的领域,8个月的漫长周期,我能否坚持?内心充满了顾虑。”然而正是通过这次挑战,她发现了自己与音乐剧之间奇妙的缘分。不是通过刻意”克服”顾虑,而是通过全身心投入角色,让顾虑在艺术创作的热忱中自然消融。这种将自我沉浸于角色世界的态度,成为她日后处理所有作品的标志性方法。

转型之初,业内不乏质疑之声,偶像歌手能否胜任需要深厚戏剧功底的音乐剧表演?面对这些声音,玉珠铉选择用作品回应。2008年,她凭借在韩文版《阿依达》中的出色表现一举夺得第二届韩国音乐剧大奖最佳表演奖;次年又因《芝加哥》中的Roxy一角蝉联殊荣。这些奖项不仅是对她表演实力的认可,更标志着韩国音乐剧界对这位”跨界者”的全面接纳。正如评论所言,玉珠铉”没有利用家喻户晓的名气,而是以不断的努力及自身实力做为基础,抛开大众对偶像歌手出身的成见,成为一名不愧对音乐剧演员之名的演员”。

从《阿依达》开始,玉珠铉陆续塑造了一系列令人难忘的角色:《伊丽莎白》中追求自由却身陷皇室桎梏的茜茜公主、《女巫前传》中饱受偏见却内心强大的Elphaba、《瑞贝卡》中神秘阴郁的丹弗斯太太、《玛塔·哈莉》中风情万种又命运多舛的舞娘。每个角色都是一次自我突破,一次对人性不同面向的探索。特别是在《伊丽莎白》中饰演的奥地利皇后,玉珠铉持续演绎这一角色长达十年之久,与角色共同成长,使茜茜公主成为她艺术生涯中极具代表性的”人生角色”。

角色塑造的炼金术:从表演者到”另一个剧作家”

玉珠铉的表演艺术最引人入胜之处,在于她将每个经典角色都打上了独特的”玉珠铉印记”。当被问及如何为已被无数演员诠释过的角色注入新鲜感时,她的回答简洁而深刻:”要成为另一个’剧作家’。”这句话揭示了她角色塑造方法的精髓——不满足于表面的表演,而是深入到角色的创作源头,像原作者一样思考人物的前世今生。

这种”剧作家思维”在玉珠铉准备《伊丽莎白》角色时体现得淋漓尽致。她不仅研究剧本,更挖掘大量历史细节:茜茜公主如何在与姐姐的对比中凸显个性,皇帝约瑟夫为何在相亲时被她而非原本属意的姐姐吸引,甚至细致到茜茜初见皇室成员时所穿深色衣服如何影响他人对她的第一印象。这些看似微末的细节,在玉珠铉眼中都是塑造角色的珍贵素材。她将所有这些发现详细记录,像剧作家构建人物小传一样,为角色编织出丰富的前史和心理动机,最终呈现出一个既有历史真实感又带有”玉珠铉特色”的茜茜公主。

“伊丽莎白作为最后的皇后,身处一个无可奈何的境遇,不能离婚,无法获得自由,这种’束手无策’的状态是我最讨厌的。”玉珠铉坦言自己与角色之间的强烈共鸣。有趣的是,她发现观众对这一角色的理解也随着时间推移而深化:”我演了这个角色十年,很多观众也从十年前就开始看。有趣的是,有些观众十年后对我说:’现在才真正看懂了这个戏。’因为十年间,他们自己也经历了人生的种种无奈。”这种演员、角色与观众之间随着时间流转而产生的三重共鸣,正是音乐剧作为现场艺术的独特魅力。

玉珠铉对角色的投入常常超越常规排练范畴。2024年,在准备《玛塔·哈莉》第四季演出时,为了准确刻画这位以性感舞姿和吸烟姿态闻名的传奇舞娘,不吸烟的玉珠铉甚至跑到街头练习”吸烟表演”。她在社交媒体分享的练习视频中,手持维生素棒假装香烟,认真模仿吐烟动作的样子既可爱又令人动容。这种对角色细节的执着追求,使得她塑造的每个人物都充满真实感和生命力。

在音乐剧表演中,歌唱技巧与戏剧表达的平衡是一大难题。许多技术出色的歌手往往陷入”为唱而唱”的陷阱,让炫技凌驾于故事叙述之上。玉珠铉对此有独到见解:”我认为作曲家早已将一切融入旋律之中。我的方法是,在理解歌词内容之前,先不带歌词地哼唱旋律,去理解和感受作曲家想通过音乐赋予角色的情感。”她将旋律比作”身体”,歌词比作”衣服”,强调必须首先理解音乐本身的情感内核,才能为它配上合适的文字表达。

这一认知源于她与《伊丽莎白》作曲家的一次重要对话。当玉珠铉模仿原版演员在某处即兴升调演唱获得观众热烈反响时,作曲家严肃质问她为何不按乐谱演唱。作曲家解释,那个乐句的原始音调与伴奏结合,表达的是”虽然渴望自由却仍未得到”的复杂情绪,随意升调虽然能赢得掌声,却破坏了角色情感的完整性。这次经历让玉珠铉深刻意识到,音乐剧表演不是歌手自我展示的平台,而是对作曲家、编剧创作意图的忠实服务,技术必须为故事和情感表达服务。

玉珠铉对东方演员在音乐剧演唱中的独特挑战也有深刻洞察。她发现中、日、韩等东方语言在特定音高上的发音特点会形成演唱难点,西方歌手轻松唱出的音,用东方语言可能就困难重重。通过专门研究和训练,她不仅克服了自身的技术障碍,还能精准识别中国演员在演唱中文歌曲时可能遇到的类似问题。这种跨越语言的表演洞察力,使她能够作为”中国原创剧目跨境文化交流平台交流大使”,为中国音乐剧演员提供极具针对性的指导。

“共享的瞬间”:音乐剧作为跨文化的心灵桥梁

在全球化时代,艺术如何超越语言和文化差异,直抵人类共通的情感核心?玉珠铉用”共享的瞬间”这一诗意概念,完美捕捉了音乐剧跨越国界的魔力。”就像你去卢浮宫看《蒙娜丽莎》,即便不了解艺术史,你也能在那个瞬间,看到她神秘的微笑时,产生某种奇特的共鸣和感受。同理,音乐剧观众和演员在同一时间、同一空间,共同呼吸,共同经历一段人生。”这种演员与观众之间即时、双向的能量交换,构成了现场表演不可替代的仪式感。

玉珠铉特别提到中国和日本观众的习惯:”我知道很多外国观众来看戏前会做很多功课,虽然不能完全理解歌词台词,但通过事前学习和现场的感受,他们能捕捉到情感的核心。”在她看来,语言障碍并不能阻断情感的流动,”只要双方怀有相互了解和靠近的心,就能产生深刻的共鸣”。这种共鸣不会随着演出结束而消失,反而能在观众生活中遇到困难时,从记忆中浮现出来提供慰藉和力量——玉珠铉认为,这正是”音乐剧跨越语言的最美魅力”。

作为韩国音乐剧二十年发展的亲历者,玉珠铉见证了这门艺术在亚洲的文化土壤中生根发芽、茁壮成长的过程。”过去人们习惯通过电视听音乐,现在越来越多人愿意走进剧场,花上几个小时,与台上的演员和台下其他观众共同沉浸在一个故事里。”她观察到的不仅是观众消费习惯的变化,更是音乐剧作为一种文化形式在亚洲社会中的意义升华。尤其值得注意的是,”以女性为主人公的作品大大增加了”,反映出社会观念和艺术表达的共同进步。

在玉珠铉看来,中国音乐剧市场虽然”才刚刚开始”,但”潜力巨大,内需市场非常庞大”。她对中国艺术家的才华印象深刻:”早年演《猫》的时候,我就注意到剧中需要做大量高难度旋转动作的黑猫(Mr. Mistoffelees)角色,在很多国家都是由中国演员饰演的。中国艺术家身体的柔韧性和特技能力给我留下了深刻印象。”这种欣赏和尊重,使她作为中韩音乐剧交流大使的角色更加真诚和有效。

玉珠铉对音乐剧本质的思考——”共享的瞬间”,不仅是一种艺术理念,也隐喻了当代亚洲文化的一种共同追求:在快节奏的现代生活中,人们渴望真实的情感连接和集体体验。音乐剧场成为都市人群暂时逃离碎片化数字生活的避难所,在这里,几百人共同呼吸、共同感动,形成一种短暂却真实的共同体。这种体验在新冠疫情后显得尤为珍贵,也解释了为何亚洲音乐剧市场在近年来呈现爆发式增长。

艺术与人生的双重奏:在角色中寻找自我

纵观玉珠铉的音乐剧生涯,一个引人深思的现象是:她最为人称道的角色,往往与她的个人成长轨迹形成微妙呼应。《伊丽莎白》中追求自由却被身份束缚的茜茜公主,《女巫前传》中因外表不同而饱受歧视却最终发现内在力量的Elphaba,《玛塔·哈莉》在男性主导世界中用智慧和魅力开辟天地的舞娘——这些角色共同勾勒出一位现代女性艺术家的精神自画像。

“这些角色和我都有共鸣。她们都是周围人认为’不可能’去做某件事的女性,但她们都突破了时代的限制,勇敢地去追求自己想做的事。”玉珠铉的这番话,既是对角色内核的解读,也可视为她自身艺术道路的注脚。从偶像歌手转型为严肃音乐剧演员,在当时的韩国娱乐界就是一种”不可能”的挑战;而用十年时间深耕一个角色,不断挖掘新的深度,更是一种对艺术极限的挑战。

玉珠铉特别谈到饰演伊丽莎白皇后的体验:”她作为最后的皇后,身处一个无可奈何的境遇,不能离婚,无法获得自由,这种’束手无策’的状态是我最讨厌的。”这种对角情绪感的强烈反应,反映了她本人对自由和自主的珍视。有趣的是,通过长期扮演这一角色,玉珠铉和观众共同完成了一场关于”无奈”与”自由”的辩证思考——有些观众十年后回来看同一出戏,才发现自己真正理解了角色的处境,因为”十年间,他们自己也经历了人生的种种无奈”。这种演员、角色与观众之间通过时间建立的三重对话,构成了音乐剧作为现场艺术的独特深度。

在舞台上”一次次地经历和解决这些矛盾”,对玉珠铉而言不仅是表演,也是”保持状态的过程”。这种将艺术与生命体验相融合的态度,使她的表演始终充满新鲜感和真实感。即便同一剧目演出多年,她也能在每次表演中发现新的细节和情感层次,让老观众常看常新。

玉珠铉的艺术人生还体现出一种难能可贵的平衡感:既保持流行偶像的亲和力与明星魅力,又具备严肃艺术家的专业素养和钻研精神;既能沉浸在角色世界中,又能清醒地把握表演的技术层面;既尊重作曲家和编剧的创作意图,又能为角色注入个人特色。这种平衡或许正是她能够成功跨越流行与艺术、韩国与亚洲不同领域的关键。

余韵:舞台之外的交流大使

作为”中国原创剧目跨境文化交流平台交流大使”,玉珠铉此次上海之行超越了单纯的演出和分享,更具有文化对话的象征意义。她对与中国艺术家合作的期待,对中文歌曲演唱技巧的研究,甚至对中国观众来信的珍视(“我好期待中国观众给我写的信,这些信会是我的’吃饭伴侣'”),都显示出一种真诚的文化开放态度。

在全球化遭遇重重挑战的今天,艺术交流比以往任何时候都更显珍贵。玉珠铉所实践的”共享瞬间”理念,提供了一种超越语言和政治藩篱的连接方式。当中国观众用韩语或英语对她表达喜爱,当她努力学习中文去理解中国歌曲,当两国艺术家在专业层面进行深入切磋,一种基于艺术尊严和人类共通情感的新型对话已然展开。

音乐剧在亚洲的蓬勃发展,不仅仅是西方艺术形式的东渐,更是亚洲文化自我表达和跨文化交流的新平台。玉珠铉这样的艺术家,既扎根于本土文化土壤,又具备国际视野,正在塑造一种兼具亚洲特色和全球共鸣的音乐剧语言。她的艺术旅程证明,真正的艺术交流不是单向的输出或模仿,而是在相互尊重的基础上,共同创造那些直击心灵的”共享瞬间”。

从偶像歌手到音乐剧女王,从角色扮演者到”另一个剧作家”,从韩国明星到中韩文化交流大使,玉珠铉二十年舞台生涯的沉淀与思考,最终凝结为那个简单却深刻的理念:在剧场的魔力空间里,当灯光暗下、音乐响起,不同语言、不同背景的人们得以在几个小时内共同呼吸、共同感受,经历那些虽非真实却无比真挚的人生。这些”共享的瞬间”如同黑夜中的星光,虽短暂却足以照亮我们内心最深处的情感景观,提醒我们:尽管存在无数差异,但在艺术与美的面前,人类始终能够找到共鸣的频率。