医院CT误诊”绝症”事件暴露医疗安全体系重大漏洞:身份核验形同虚设、系统设计缺陷未修复、纠错机制失效,患者三月精神身体双重创伤警示医疗安全文化建设迫在眉睫。

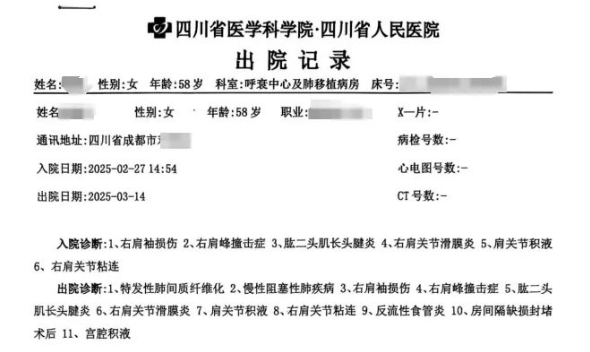

2025年2月,58岁的翟女士在四川省人民医院经历了一场噩梦般的医疗事故。因CT检查过程中另一患者误入检查室,导致影像混淆,翟女士被误诊为”特发性肺间质纤维化”这一”慢性绝症”,并服用强力抗纤维化药物尼达尼布长达三个月。这一事件不仅暴露了医院流程管理的重大缺陷,更引发了对医疗安全体系的深刻反思。

事故还原:一连串本可避免的失误

根据四川省12345热线答复录音,这起医疗事故的发生过程堪称”连环失误”的典型案例。2月28日,翟女士因肩部手术前检查需要进行胸部CT扫描。在呼叫翟女士进入扫描间时,排在其后的B患者误入并完成了检查。医师虽然发现错误并为B患者重新检查上传系统,但此时设备上翟女士账号下已存在B患者的CT结果。更为严重的是,当医师用翟女士账号为其重新检查后,系统未能自动覆盖之前的错误影像,导致最终诊断时调阅的是B患者的CT图像。

这一过程中至少存在三个关键失误点:首先,检查前未严格执行患者身份核验;其次,发现错误后未彻底清除错误影像数据;最后,系统设计缺陷导致正确影像未能覆盖错误影像。每一个环节都有机会阻止错误发生,却都未能发挥作用,最终酿成严重后果。

患者伤害:身体与心理的双重创伤

翟女士一家承受的伤害远超常人想象。特发性肺间质纤维化被称为”不是癌症的癌症”,中位生存期仅2-4年。得知这一诊断后,翟先生查询资料时发现”这个病可以说是慢性绝症”,全家陷入绝望。三个月的精神折磨、四处求医的奔波、对”病情发展过快”的疑惑,构成了难以弥补的心理创伤。

在身体层面,尼达尼布作为抗纤维化药物,常见副作用包括腹泻、恶心、呕吐、肝功能异常等。虽然医院表示评估结果显示翟女士”身体状况无明显异常”,但三个月的药物暴露可能带来的长期影响仍存隐忧。更值得关注的是,此类医疗事故对患者信任感的打击是深远的——当”误诊”发生在顶级三甲医院,患者还能相信谁?

系统漏洞:人防与技防的双重失效

这起事故暴露出医疗安全体系中”人防”与”技防”的双重缺陷。在人员操作层面,最基础的”三查七对”制度形同虚设。检查前未核实患者身份,发现错误后未彻底纠正,反映出医护人员安全意识淡漠和流程执行不力。在技术系统层面,影像管理系统存在明显设计缺陷——为何正确影像不能覆盖错误影像?为何系统允许同一账号下存在两份矛盾影像?这些本应通过技术手段规避的风险却被放任存在。

值得注意的是,四川省人民医院并非基层医疗机构,而是集医疗、教学、科研于一体的三级甲等医院。这样的事故发生在高水平医院,更说明问题具有普遍性。医院在回应中表示”已采取改进措施”,但公众更关心的是:为何要等到重大事故后才进行改进?日常的质量控制机制为何失效?

行业反思:医疗安全文化的缺失

翟女士的遭遇并非孤例。近年来,从”纱布门”到”错换人生28年”,医疗差错事件屡见报端。这些事件共同折射出我国医疗安全文化的深层问题:重技术轻管理、重结果轻过程、重处置轻预防。医疗机构往往将资源集中在高精尖技术引进和疑难病例救治上,却忽视了最基本的患者安全体系建设。

美国医学研究所(IOM)1999年发布的里程碑报告《孰能无错》指出,医疗差错的主要原因是系统问题而非个人过失。建立非惩罚性的差错报告制度、推行标准化操作流程、加强信息技术支持,是提升医疗安全的有效途径。反观我国,医疗安全文化建设仍处于初级阶段,差错管理多以”事后追责”为主,缺乏系统性预防思维。

改进之道:从个案处理到系统重构

针对此类事件,医院和行业应采取多层次改进措施:

- 技术层面:升级医疗信息系统,建立影像检查的”防呆”机制。如强制身份核验后才能启动设备,设置同一检查项目的重复提醒,完善影像覆盖逻辑等。

- 管理层面:重构检查流程,实行”双人核对”制度。在关键环节如患者交接、检查执行、报告审核等设置多重核查点,形成安全闭环。

- 文化层面:建立非惩罚性不良事件报告系统,鼓励医护人员主动上报隐患。定期分析典型案例,将教训转化为系统性改进。

- 制度层面:卫生行政部门应制定更严格的影像检查规范,将患者识别纳入医疗质量核心指标,加强日常督导而非仅关注事故处理。

医患关系的修复之路

这起事件中,医院的态度值得肯定——主动承认错误、进行身体评估、表达歉意并提出赔偿方案。但这种”事后补救”模式成本过高。理想的医疗安全体系应致力于”事前预防”,让差错没有发生的机会。

对翟女士一家而言,经济赔偿难以弥补心理创伤。医院除了协商赔偿,更应提供长期的心理支持和健康监测,用实际行动重建信任。对公众而言,这起事件再次提醒我们:在选择医疗服务时,既要关注医院的技术水平,也要了解其安全管理制度;既要积极配合治疗,也要保持必要的谨慎和质疑。

医疗安全没有终点,只有持续改进的过程。希望翟女士的遭遇能成为医疗行业自我革新的契机,推动更多医院从”被动应对差错”转向”主动构建安全”,让每一位患者都能得到安全、放心的医疗服务。毕竟,在生命健康面前,”零差错”不应是口号,而必须是追求的目标。