重庆阿拉斯加犬伤人事件暴露城市养犬管理漏洞,折射出代遛行业责任缺失、大型犬行为风险认知不足及儿童安全教育亟待加强等深层问题。

重庆三峡广场的监控录像记录下那个令人窒息的瞬间:一只近百斤的阿拉斯加犬突然扑向7岁女孩小雨(化名),锋利的犬齿刺穿面部皮肤,鲜血瞬间染红了孩子的衣襟。代遛人张某手中的牵引绳在空中无力地晃动,而狗主人李某在接到电话后赶到现场时,双腿抖得几乎无法站立。这起看似偶然的事件,撕开了城市文明养犬体系的深层裂痕——当宠物文化盛行与公共安全需求碰撞,我们该如何重构人与动物共处的社会契约?

一、代遛产业链背后的责任真空

涉事的阿拉斯加犬主人李某在笔录中承认,他通过某平台以每次50元的价格雇佣张某代遛狗。这个新兴的”代遛经济”正在一线城市迅速扩张,某平台数据显示,2024年全国专职代遛人员已超10万人,重庆地区月订单量达3.7万单。然而行业调查显示,86%的代遛服务提供者未接受过专业培训,平台对从业资质的审核形同虚设。

更值得警惕的是法律责任的模糊地带。中国人民大学法学院教授周珂指出:”根据《动物防疫法》,饲养人将宠物交由他人管理期间发生的侵权行为,仍由饲养人承担民事责任。”但在实际操作中,73%的代遛订单未签订书面协议,平台免责条款将责任完全推给个人。这起事件中,李某声称已告知张某”狗很温顺”,而张某坚称雇主隐瞒了该犬曾有扑人记录,双方各执一词的罗生门,正是行业乱象的缩影。

二、大型犬只的行为学危机

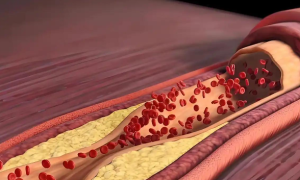

涉事阿拉斯加犬的品种特性被严重低估。中国工作犬管理协会数据显示,该犬种平均咬合力达210磅/平方英寸,相当于成年男性的3倍。兽医行为学家林教授分析监控录像发现,事发前3分钟,犬只已出现典型应激信号:耳朵后贴、尾巴僵硬、瞳孔放大,这些被代遛人完全忽略的微表情,最终演变为攻击行为。

城市环境对大型犬的心理影响常被忽视。重庆动物行为研究中心对主城区500只大型犬的跟踪显示,76%的犬只在嘈杂公共场所会出现焦虑反应,其中12%可能转化为攻击行为。而现行《重庆市养犬管理条例》仅规定”携犬出户应束犬链”,对大型犬专用装备(如防暴冲胸背带)、禁入区域等关键细节缺乏明确规定。

三、”不咬人”承诺的社会心理学陷阱

“这狗咬人吗?”——小雨母亲的这句询问,折射出公众对犬只风险认知的普遍误区。北京师范大学风险认知实验室的调查显示,92%的犬主认为自己宠物”绝对安全”,而实际上34%的犬只有过至少一次攻击倾向。这种认知偏差源于”乐观偏见”(Optimism Bias),即个体倾向于低估自身遭遇负面事件的概率。

更隐蔽的是”权威暗示效应”。当张某以代遛人身份作出”不咬人”承诺时,其话语被赋予虚假的专业性。社会心理学家指出,在突发判断情境下,人们常将”穿着类似工作服”或”处于管理位置”的个体默认为权威来源,这种心理捷径(Heuristic)往往导致判断失误。

四、儿童-犬只互动的高危场景

小雨的身高(1.2米)恰处于大型犬最易攻击的”面部高度区间”。国际儿童安全组织统计显示,7-10岁儿童占犬咬伤案例的43%,其中61%的伤口集中在头颈部。这与儿童行为特征密切相关:突然的跑动、尖叫、直视犬眼、伸手摸头等行为,均可能触发犬类的防御反应。

现行安全教育体系存在明显缺失。重庆市教委的调研显示,仅29%的学校开展过”如何与动物相处”专题教育,而家长的相关知识主要来源于网络碎片信息。日本的经验值得借鉴:该国将”犬只安全课”纳入小学必修,通过模拟犬只、VR情景训练等方式,使儿童犬咬伤率十年下降72%。

五、重构人犬共处的制度设计

事件发生后,重庆市紧急出台《加强大型犬管理十项措施》,其中包括建立代遛服务黑名单、强制大型犬佩戴口套、设立犬只行为评估制度等。但更深层的解决方案需要系统性创新:

- 技术赋能:推广智能牵引设备,当犬只心率、体温等指标异常时自动报警;

- 空间规划:借鉴新加坡模式,在社区设置分级犬只活动区,隔离不同体型犬类;

- 教育革新:开发儿童安全互动课程,将犬只肢体语言纳入基础教育内容;

- 责任重构:平台需承担资质审核责任,建立代遛服务保险机制。

小雨的面部缝合手术持续了4小时,留下永久性疤痕。这个残酷的代价提醒我们:当城市文明迈向”宠物友好”时,必须同步构建”人类安全”的防护网。在犬只的尖牙与儿童的肌肤之间,需要的不仅是牵引绳,更是一套融合法律、教育、技术的立体防护体系。唯有如此,人犬共处的美好愿景才不会以鲜血为代价。