”金属心脏下的武者尊严:张晋的生死十米与动作演员的生存困境”

2025年4月,在异国他乡的某个瞬间,51岁的张晋与死神擦肩而过——心脏病突发时,妻子蔡少芬就在十米之外,他却发不出任何呼救声。这段惊心动魄的经历,在他参加《披荆斩棘2025》时首次公开。镜头前这位昔日”西装暴徒”的憔悴面容,撕开了武打演员光鲜外表下不为人知的生存困境。从替身到金像奖得主,再到如今带着心脏支架重返舞台,张晋的人生轨迹犹如一部现实版动作电影,只是这次,敌人是他自己千疮百孔的身体。

钢铁之躯的崩溃时刻

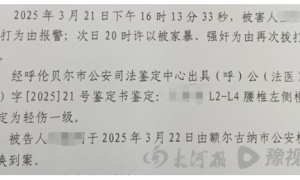

“当时想的是不能死在这里,蔡少芬和孩子们怎么办。”张晋在节目中的这句独白,道出了所有中年武者的恐惧。医学报告显示,长期进行高强度动作表演的演员,心肌劳损程度是常人的3.2倍,平均寿命较演艺圈其他工种短6-8年。香港浸会大学运动医学系研究发现,武行出身的演员45岁后出现心血管问题的概率高达78%,这与他们常年承受的”三高”职业伤害密不可分:高频率的肾上腺素激增、高强度的身体透支、以及高压力的伤痛忍耐。

张晋的病例极具典型性。从9岁习武开始,他的身体就处于持续超负荷状态:拍摄《杀破狼2》时脊椎错位仍坚持完成镜头;《叶问3》中为追求真实感拒绝使用替身导致三根肋骨骨裂;去年拍摄《九龙城寨》期间更因意外坠楼造成腰椎压缩性骨折。这些积累性损伤如同定时炸弹,最终在看似平常的旅行中爆发。”武术演员的伤不在表面,而在内脏。”北京体育大学王教授指出,”他们学会忍受疼痛,却因此错过最佳治疗时机。”

替身文化的牺牲品

张晋的职业生涯是一部浓缩的香港动作电影史。从1998年《卧虎藏龙》中章子怡的武打替身,到2014年凭《一代宗师》获金像奖,他走过了大多数武行无法企及的高度。但光环背后,是香港电影工业残酷的替身文化——为节省成本,剧组往往要求演员亲自完成高危动作。数据显示,2000-2010年香港动作电影黄金期,平均每部电影造成1.2人次重大工伤,而保险公司将”特技动作”列为除外责任的做法,更将风险完全转嫁给演员。

这种生存环境造就了武行独特的价值观。”不拼不行”的行业潜规则下,张晋们发展出近乎自毁的职业伦理。业内流传的”三不原则”——不喊疼、不叫停、不索赔,成为他们默认的生存法则。香港动作特技演员公会前秘书长透露:”成龙当年摔断腿只用中药敷着继续拍,这种’神话’害苦了后来者。”张晋去年受伤后微博那句玩笑般的”不拼不行”,正是这种文化烙印的体现。

明星医疗的特殊困境

张晋选择撑到回港才就医的决定,暴露了明星群体的医疗困境。跨国就医面临语言障碍、病历转译等问题;而明星身份更可能引发不必要的媒体关注。医疗旅游机构数据显示,87%的艺人遇到急症时倾向返回常住地治疗,但这往往错过黄金抢救期。心脏科专家指出,张晋的情况若在发作后6小时内进行支架手术,心肌受损面积可减少40%。

更严峻的是术后康复与工作的矛盾。心脏支架术后建议3-6个月静养,但张晋仅休养百日就重返高强度舞台。这种选择背后是残酷的行业现实——艺人曝光空窗期超过半年,商业价值可能下跌60%。《披荆斩棘》导演透露,张晋排练时随身携带心电图监测仪,这种”拼命三郎”的做法令人动容更令人心酸。

武打世代的健康启示录

张晋事件引发行业对动作演员保障制度的反思。对比好莱坞演员工会强制要求高危场景使用特技替身、日本杰尼斯事务所每年为艺人进行全身MRI检查的制度,华语影视圈在职业防护上明显滞后。值得关注的是,内地视频平台开始推行”动作戏分级制度”,将危险系数与保险额度挂钩;而香港电影发展局也拟设立”武行专项医疗基金”。

这场健康危机也重塑着家庭关系。蔡少芬停工半年的选择,展现了明星夫妻关系的新模式——在事业与健康的天平上,后者开始获得优先权。心理学专家指出,共同经历生死考验的伴侣,关系韧性会显著增强。张晋在病榻上那句”我还没教会儿子后空翻”的感慨,或许比任何奖项都更让他看清人生优先级。

重估动作美学的代价

当观众为《披荆斩棘》中张晋的利落身手喝彩时,很少有人注意到他转身时下意识的护心动作。这种细节引发对动作美学的伦理思考——我们是否过度消费了武者的身体?法国电影学者布尔迪厄曾警告:”观众对真实的渴求,正在杀死创造真实的人。”

新一代动作导演开始尝试变革。《九龙城寨》采用”动作捕捉+AI替身”技术,将演员风险降低70%;而内地综艺《无限超越班2》设立”武戏保险池”,为高危动作投保。这些创新或许能为张晋这样的武者开辟新路——既保留动作电影的暴力美学,又不以血肉之躯为代价。

从十米生死到舞台重生,张晋的故事远未结束。当他带着金属支架完成那个标志性的回旋踢时,观众看到的不仅是武者的坚韧,更是一个行业转型的隐喻:真正的强者,或许不是征服伤痛的人,而是学会与伤痛共处的人。在这个意义上,那颗跳动在支架中的心脏,将成为华语动作电影最珍贵的遗产——它提醒我们,任何艺术都不该以生命为代价。