44℃热浪炙烤下的生存启示录:当极端高温成为常态,人类必须学会与”火炉”共舞的智慧。

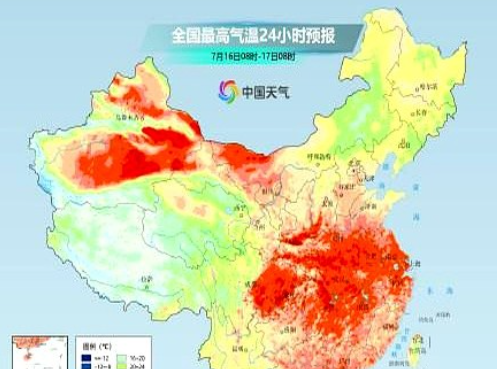

2025年7月,一场史无前例的高温热浪席卷中国中部地区。河南、湖北等地气温持续突破40℃,局部地区甚至达到44℃的极端高温。气象数据显示,这轮高温过程不仅强度大、范围广,而且持续时间长,部分地区全天高温时长超过12小时,夜间最低气温仍维持在30℃以上。这场”超长待机”的热浪,正在考验着城市基础设施的极限和人类适应极端气候的智慧。

热浪背后的气候密码

此次极端高温的形成是多重气候因素叠加的结果。副热带高压与大陆高压罕见联手,在华北、黄淮地区形成强大的”高温穹顶”。气象学家指出,这种天气系统组合通常每50-100年才会出现一次,但近年来发生频率明显增加。更值得警惕的是,对比1743年(距今282年)有详细记载的极端高温事件,今年郑州等地的气温数据已接近历史极值,印证了全球变暖背景下极端天气事件频发的趋势。

从时间维度看,今年三伏天呈现出”迟到但凶猛”的特点。7月20日才正式入伏,是近20年来最晚的一次,但高温强度却远超往年。类似情况在2007年和2012年也曾出现,当时同样引发了40℃以上的极端高温。气候模型显示,这种”压缩式高温”——即热量在更短时间内集中释放的现象,未来可能成为常态。

城市高温的生存挑战

在持续高温炙烤下,城市运转面临严峻考验。郑州某小区居民反映,空调全天运转导致电费单突破千元;外卖骑手调整配送时间为早晚两个时段,午间高温时段订单量下降60%;多家医院中暑患者数量激增,急诊科医生表示:”很多老人为省电费不开空调,结果引发热射病。”

基础设施同样承受巨大压力。某地电网负荷创历史新高,电力部门启动三级应急响应;柏油马路在烈日下软化变形,市政工程队不得不夜间施工修补路面;甚至动物园都为怕热的动物准备了特制”冰床”和淋浴设施。这些细节共同勾勒出一幅”高温社会”的生存图景。

民间智慧的抗暑实践

面对极端高温,民间自发形成了多种适应策略。在山西长治,市民利用漳泽湖湿地的微气候避暑,早晚时分湖边聚集着纳凉人群;甘肃酒泉居民则开发出”戈壁晚风疗法”,在鸣沙山月牙泉畔享受自然降温。这些因地制宜的避暑方式,展现了人类适应环境的智慧。

饮食调理成为重要抗暑手段。中医专家推荐的”夏季清补方”在当地广为流传:以绿豆汤、苦瓜、莲藕等食材为主,既补充水分又调理脾胃。某社区食堂还推出”抗暑套餐”,将传统药膳与现代营养学结合,日均销量达300份。这些经验证明,对抗高温不仅需要技术手段,更需要生活方式的整体调整。

气候适应的未来之路

这场高温危机暴露出城市气候适应能力的不足。对比德国弗莱堡等”气候适应型城市”的经验,我国在建筑隔热、绿地规划、热岛缓解等方面仍有提升空间。专家建议,未来城市建设应纳入”耐热性评估”,推广垂直绿化、透气铺装等降温技术,建立分级高温应急体系。

个人层面也需要建立长期应对机制。日本的经验显示,普及热射病知识、培训”防暑指导员”、建立脆弱人群关照网络等措施,能有效降低高温健康风险。或许不久的将来,”高温适应力”将成为现代公民的必备素养。

站在2025年的盛夏回望,这场高温已不仅是天气现象,更是对人类文明的警示。当44℃的高温从”极端”变为”常见”,我们需要重新思考如何与这个越来越热的地球相处。从个人生活方式到城市规划,从能源结构到社会制度,一场全面的”降温革命”已经迫在眉睫。毕竟,对抗热浪的终极武器,不是空调,而是可持续发展的智慧。