聂耳用104个音符铸就民族精神丰碑,从《义勇军进行曲》到跨国纪念,短暂生命诠释艺术与时代的深刻共鸣,90年后依然激荡中华儿女的心灵回响。

2025年7月17日,在聂耳逝世90周年之际,那支诞生于民族危亡时刻的《义勇军进行曲》,依然在960万平方公里的土地上激荡。104个音符构成的旋律,早已超越音乐的范畴,成为中华民族的精神密码。透过聂耳侄孙青山的回忆,我们得以触摸这位音乐革命家短暂而炽热的生命轨迹——那是一位艺术家用音符铸就的抗战烽火,更是一个时代青年用热血书写的家国情怀。

一、从《梦幻曲》到《义勇军》:音乐家的精神蜕变

聂守信到聂耳的转变,是一部浓缩的中国新音乐发展史。1930年代的上海,这位云南青年在留声机里聆听舒曼《梦幻曲》的同时,也在街头巷尾收集着码头工人的号子、黄包车夫的喘息、纺织女工的呜咽。这种双重聆听塑造了他独特的音乐语言:

创作转型三部曲:

- 模仿期(1931-1932):改编民间小调《金蛇狂舞》

- 觉醒期(1933):入党后创作《开路先锋》《大路歌》

- 成熟期(1935):《义勇军进行曲》达到艺术与革命的完美统一

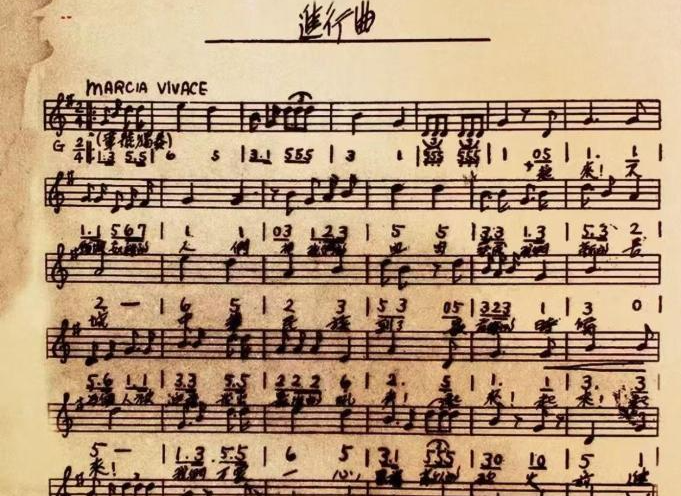

特别值得注意的是《义勇军进行曲》的创作过程。在完成初稿的两天里,聂耳将西方进行曲的激昂与中国民间音乐的悲怆熔于一炉:开场的三连音模拟战场号角,旋律线条暗合《孟姜女》调式的变奏,副歌部分则化用滇剧高腔的爆发力。这种创造性转化,使作品既有国际视野又具民族根性。

二、音乐作为武器:音符里的抗战动员

聂耳的作品堪称声音版的《论持久战》。据统计,1935-1945年间:

传播数据:

- 《义勇军进行曲》被灌制唱片超50万张

- 全国传唱覆盖率超80%

- 南洋地区有3000多名华侨因受其感召回国参战

心理战效果:

- 激发民族意识(歌曲唤醒”不愿做奴隶的人们”)

- 构建集体记忆(旋律成为抗战年代的声音图腾)

- 塑造行为模式(”前进!前进!”的指令性节奏)

南侨机工陈嘉庚在回忆录中写道:”每唱’把我们的血肉筑成我们新的长城’,海外游子便泪流满面。”这种穿透力证明,聂耳真正实现了田汉对他的评价:”用音乐组织民众比枪炮更有效。”

三、跨国界的纪念:藤泽海岸的精神对话

1954年日本藤泽市建立的聂耳纪念碑,构成一个意味深长的文化现象:

纪念空间演变:

- 1954年版:简易花岗岩碑(当地民众自发)

- 1986年版:增设”耳”字形纪念碑(中日合建)

- 2012年版:成立聂耳纪念广场(文化旅游地标)

文化认同逻辑:

- 日本反战团体视其为和平象征

- 音乐界推崇其艺术成就

- 普通市民感动于青春陨落的悲剧美

青山在藤泽的见闻揭示了一个真相:真正的艺术能超越国界。当日本市民年复一年在”聂耳忌日音乐会”上演奏《义勇军进行曲》时,音乐完成了战争未能实现的民族和解。

四、聂耳精神的当代解码

在数字时代的2025年,聂耳的创作方法论依然具有启示价值:

创作理念的现实意义:

- 扎根人民:从昆明市井到上海弄堂的采风传统

- 技术融合:将西方作曲技法本土化的创新勇气

- 时代回应:用艺术介入社会变革的责任担当

青年成长启示录:

- 云南艺术学院开设”聂耳工作坊”,培养”艺术+公益”人才

- 短视频平台#聂耳挑战赛#吸引00后改编红色经典

- “音乐思政课”成为高校网红课程

正如青山策划的音乐剧《聂耳》所展现的:这位23岁离世的青年,留给当代的不仅是旋律遗产,更是一种”艺术何为”的永恒追问——当算法推荐主宰听觉的今天,我们是否还需要”为时而作”的音乐?

结语:永不消逝的青春号角

站在聂耳逝世90周年的历史节点回望,那支诞生在摄影棚里的进行曲,早已化作中华民族的精神基因。从1949年开国大典到2025年杭州亚运会,从香港回归仪式到航天员太空奏响,这104个音符见证了一个民族的崛起之路。聂耳用短暂的生命证明:真正的艺术不朽,在于它能将个人才情转化为集体记忆,将时代呼声沉淀为永恒回响。当每个中国人在国歌声中肃立时,我们致敬的不仅是一位音乐家,更是一代青年用热血谱写的生命宣言——个体的渺小与伟大,正在于能否将自我融入时代的洪流,奏响属于整个民族的强音。