金庸与江南持续九年的著作权纠纷达成和解,江南承诺不再使用金庸作品人物元素,该案为同人创作厘清了重要法律与行业边界。

一场持续近十年的文学版权之争,终于迎来了它的终章。金庸与江南,两位跨越代际的作家,因一部《此间的少年》对簿公堂,争执的焦点不仅是法律意义上的侵权认定,更牵扯出“同人创作”这一灰色地带的时代之问。

而今,在广东省高级人民法院的调解下,双方达成全面和解。这起被称为“同人作品第一案”的纠纷,终于以不愿彼此伤害的方式,悄然落幕。

一、缘起:当“江湖”闯入“校园”

《此间的少年》是江南早年创作的一部校园题材小说。作品借用了金庸笔下诸多经典人物——郭靖、黄蓉、令狐冲、乔峰……这些名字与性格,被放置在一个现代大学的背景中重新演绎。

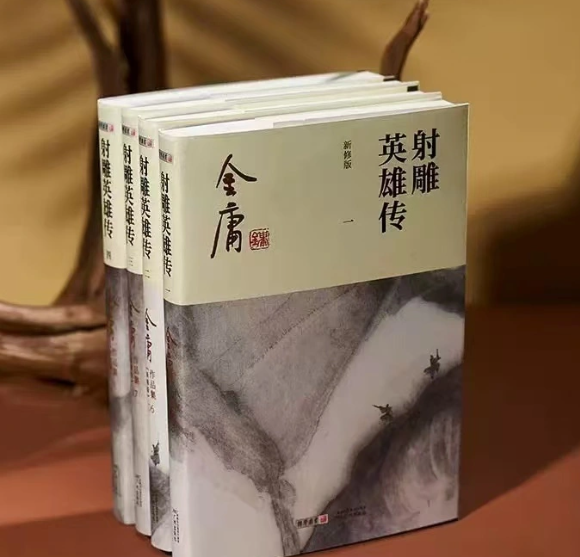

它曾被誉为“青春的记忆”“读者的白月光”,甚至在某出版社最初推出的版本中,副标题直接写道:“射雕英雄的大学生涯”。

也正是这个副标题,以及通篇使用的金庸独创人物架构,引起了金庸方面的强烈不满。2016年7月,金庸正式提起诉讼,指控江南涉嫌著作权侵权与不正当竞争,要求停止侵权、赔礼道歉并赔偿经济损失。

二、九年诉讼:从“侵权”争议到行业瞩目

这场诉讼从一开始就注定不寻常。

它不仅是两位作家之间的私权纠纷,更被推向公众视野,成为司法界、出版界、文学圈乃至同人创作者共同关注的标志性案件。

一审法院曾认定江南的行为不构成著作权侵权,但构成不正当竞争;二审则进一步调整了赔偿金额与责任认定。而最终,双方并未走向强制执行,而是选择了更温和、也更需要智慧的道路:和解。

三、和解内容:不为定“罪”,只为寻“解”

根据法院披露,此次和解的核心内容包括:

- 不将《此间的少年》定性为“剽窃” 这一表述极大缓和了事件的情绪对立,也为江南的创作初衷保留了尊严;

- 江南承认创作时“欠缺著作权法律知识” 他坦言未事先取得金庸的改编许可,对其造成损害;

- 不再原样再版该书,未来版本将彻底删除金庸人物元素 这意味着《此间的少年》将以另一种面貌与读者重逢;

- 原出版社使用的副标题构成不正当竞争 对此已有共识,不再争议;

- 原判赔偿金额已履行,各方不再追诉 一场持续九年的纠纷,终于在履行与让步中彻底了结。

四、为什么此案如此重要?

因为它触碰的是一个时代性的创作命题:

在同人文化、二创内容蓬勃发展的今天,原创与借鉴、致敬与侵权的边界究竟在哪里?

文学创作是否应在“保护原创”与“鼓励再生”之间寻找平衡?

金庸诉江南案,某种程度上成为了一块试金石——它既检验着著作权法的弹性,也测量着文化共识的宽度。

五、和解,不是输赢,而是走向理解

值得欣慰的是,这场纠纷并未以“你死我活”的结局收场。

金庸方面保持了理性与克制,江南也表现出诚恳与担当。他们没有选择将对方钉上“耻辱柱”,而是在法律的框架下,找到了彼此都能接受的出路。

这是一种成熟的纠纷解决方式,也是对文学与法律双重尊严的维护。

六、同人创作的未来:更自由,还是更谨慎?

此案的和解,无疑将对未来的同人创作产生深远影响。

它既提醒创作者须更加重视版权基本意识,也可能推动更多版权方建立“授权机制”,开放有限度的二次创作空间。

或许有一天,我们能看到更多在合法、合情、合理之下生长出来的“新故事”。

结语:以和解告别,以共识前行

九年纷争,一朝和解。

金庸与江南用一场没有失败者的结局,为这起备受关注的案件画上了句号。

它向我们传递出一个清晰的信号:

在法律面前,原创值得尊重;在文化面前,善意可融坚冰。

而每一个真心的故事,都值得被温柔以待——

哪怕它曾徘徊在争议的边缘。