预制菜之争的最大赢家不是某个品牌,而是正在醒来的消费知情权。

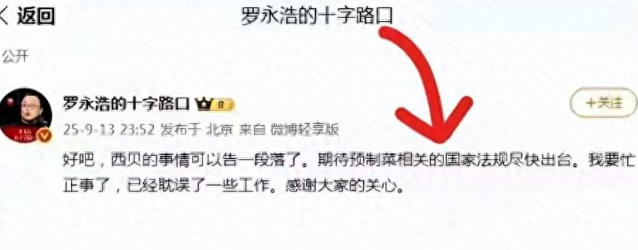

一场突如其来的”预制菜论战”在互联网上掀起巨浪,又骤然平息。9月13日,连续三天发布20多条微博炮轰西贝的罗永浩突然宣布”停火”,留下无数错愕的网友和满地的疑问。这场看似突然的争论,实则揭开了预制菜行业长期存在的痛点:信息不透明、标准缺失、消费者信任危机。

在这场风波中,麻六记直播间人气暴涨,两天内销售额突破250万,主播在灶台前颠勺翻炒,锅气腾腾的画面吸引了超过3万观众。西贝则选择了另一条路:开放后厨直播,却意外暴露了加热半成品、使用调味包的场景,被网友调侃为”装配线作业”。两家企业的不同应对,折射出预制菜行业面临的共同困境:如何在便捷与品质之间找到平衡?

《人民日报》的权威发声为这场争论提供了重要参考。报道明确指出,预制菜必须严格把控原料与工艺,杜绝添加剂,同时也要区分”预制菜”与普通冷冻食品、切配菜的界限。这一表态既肯定了预制菜存在的合理性,也强调了行业规范的必要性。

在这场争论中,最大的受益者并非某个具体品牌,而是整个行业的透明化和标准化进程。罗永浩的质疑虽然尖锐,却实实在在地推动了公众对食品安全、价格合理性和选择权的关注。消费者开始更加理性地思考:我们拒绝的不是预制菜本身,而是被动的、不透明的消费体验。

有网友一针见血地指出:”西贝用电磁炉加热却否认是预制菜,这都是资本的小心思。”更多人意识到,这个行业的低成本和高效率必须建立在规范之上,而不能让普通人和学生成为试错的代价。

预制菜的争议背后,是现代人生活方式的深刻变革。在快节奏的生活中,没人能拒绝便捷与效率,但与此同时,人们也在渴望烹饪过程中的烟火气:厨具碰撞的声响、炒菜时的油香、亲眼见证食材蜕变的过程——这些看似琐碎的细节,恰恰构成了饮食体验中不可或缺的情感价值。

这场争论尚未真正结束。它留给行业的思考是长远的:预制菜需要明确统一的标准,需要更透明的信息披露,需要让消费者拥有知情选择的权利。科技进步应该让口味更接近现制,让健康更有保障,而不是成为降低成本的借口。

食品安全和透明度是底线,不容玩弄。当企业学会尊重消费者的智商,当行业建立起真正可信的标准,当选择权真正交到消费者手中——那时的预制菜,才能摆脱争议,成为现代人饮食生活中一个真正被接纳的选项。

这场风波最大的启示或许是:在商业利益之上,还有更重要的东西——信任。赢得信任的企业,才能成为最后的赢家。