司马迁《史记》记载获实证,秦始皇陵出土2200年前青铜鹤,见证秦代工艺与帝王升仙梦想。

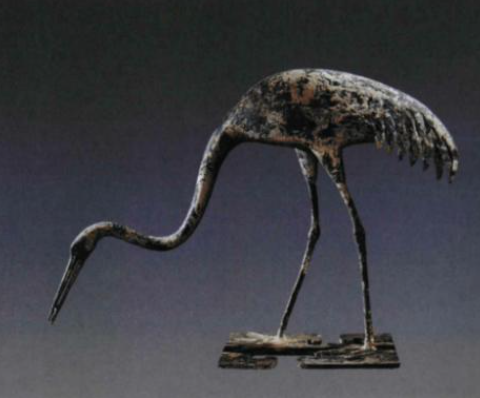

黄土之下,六只青铜鹤静静伫立两千余年,它们细长的颈项依然保持着优雅的弧度,仿佛随时准备振翅高飞。当考古学家轻轻拂去岁月的尘埃,司马迁在《史记》中的字句突然变得鲜活起来。

2000年6月,陕西临潼孙马村的村民在迁坟时,铁锹意外碰触到坚硬物体。随着泥土被慢慢拨开,青铜的光泽在阳光下闪烁——一个震惊考古界的发现就此揭开序幕。

距离秦始皇陵封土仅1公里处,一个编号K0007的陪葬坑中,46件青铜水禽整齐排列,其中6只高达1.82米的铜鹤格外引人注目。它们的颈部可以灵活转动,翅膀上镶嵌着金丝,即使历经两千多年岁月,喙部的朱砂依然鲜艳如初。

精妙绝伦的铸造工艺

考古专家们被这些铜鹤的制作工艺深深震撼。采用当时最先进的失蜡法铸造技术,每只铜鹤都需要经过数十道精密工序。

秦代工匠先用蜂蜡雕刻出鹤的模型,再用陶土包裹形成外范。加热后蜡液流出,形成空腔,然后将温度精确控制在1083摄氏度的铜液注入。整个过程需要多位工匠默契配合,任何差错都会导致前功尽弃。

检测显示,每只铜鹤使用铜料超过200公斤,镶嵌黄金100余克——这相当于当时普通家庭数年的收入。现场发现的废品残片表明,平均每成功铸造一只铜鹤,就要报废两只半成品。这种不计成本的制作方式,彰显了皇室的无比奢靡。

司马迁笔下的实证

《史记·秦始皇本纪》记载:”始皇初即位,穿治郦山,及并天下,天下徒送诣七十余万人,穿三泉,下铜而致椁,宫观百官奇器珍怪徙藏满之。”

长期以来,史学界对司马迁的这些描述存有疑虑。然而,铜鹤的发现为司马迁的记载提供了坚实物证。鹤脚部位的”廿六年诏”四字清晰可见,这正是公元前221年,秦始皇统一六国,开始大规模修建陵墓的时间。

中子成像技术扫描还发现了铜鹤背部”少府工室”的铭文。少府是秦代专门为皇室制作器物的机构,这些铭文如同两千年前的”质量认证”,标志着制作者的身份和责任。

更令人惊叹的是,考古人员发现了制作铜鹤的陶范残片,上面的楔形文字印记与波斯萨珊王朝的文字高度相似。这表明早在秦代,中西方文化交流可能已经通过某种形式存在,将丝绸之路的历史向前推了数百年。

秦始皇的升仙之梦

铜鹤的摆放位置颇具深意:6只铜鹤呈圆形排列,鹤头统一指向正北方向——古人认为北极星所在之处是天帝居住的地方。周围15个陶俑或跪坐或盘腿,姿态与汉代画像石中的导引术动作相似。

这些细节勾勒出一幅完整的升仙仪式场景。秦始皇一生追求长生不老,曾派徐福东渡求仙药,在泰山封禅祈求神仙庇佑。鹤在中国传统文化中象征长寿和成仙,这些铜鹤很可能代表了秦始皇希望死后”乘鹤升天”的愿望。

陪葬坑中还发现了天鹅、大雁、野鸭等其他青铜水禽,按照生物习性分组摆放,模拟出真实的水禽栖息环境。出土的小米、高粱等鸟食残渣,表明即使在地下世界,秦始皇也要为他的”宠物”准备最好的食物。

历史真相与传说交织

《史记》记载项羽曾”掘始皇帝冢,取其金宝”。K0007陪葬坑提供了直接证据:青铜器表面有明显的火烧痕迹,铜鹤翅膀部分出现局部熔化,陶俑身上也有烟熏黑色痕迹。

碳14测年显示,焚烧时间在公元前206年至公元前202年之间,与项羽在关中活动的时间吻合。专业挖掘的盗洞痕迹,表明这很可能是一次有组织的军事盗掘行为。

1981年,地质勘探队在秦始皇陵封土下发现汞含量异常区域,分布图呈现明显的水系形状,与司马迁”以水银为百川江河大海”的记载完全吻合。测算显示,地宫中的汞含量可能超过100吨,相当于当时国库收入的十分之一。

未完的探索

铜鹤的发现回答了许多历史疑问,但也提出了新的问题。《三辅黄图》记载的”机械转动”装置至今未被发现,如果地宫中真有用水银模拟江河的机械系统,那将是怎样惊人的工程技术?

遥感探测显示,秦始皇陵周围还有数十个未知坑穴等待发掘。司马迁笔下”奇器珍怪徙藏满之”的描述,可能只是冰山一角。

两千年的时光流逝,这些铜鹤依然保持着当年的优雅姿态。它们不仅见证了秦始皇对长生不老的执着追求,也印证了古代工匠惊人的智慧与技艺。每一次考古发现,都在唤醒一段沉睡的历史,让我们更加接近那个统一六国的辉煌时代。

历史的真相往往比传说更加精彩。站在陪葬坑边,我们仿佛能听到两千年前的锤声凿音,看到那些无名工匠如何用双手铸造出永恒的艺术珍品。秦始皇用他的方式告诉后世:权力可以创造奇迹,也可以留下永恒的谜团。