在数字喧嚣中寻找自我,杨蓉的色达七日提醒我们:真正的自由不是逃离尘世,而是与自我和解的能力。

四川甘孜色达,一座海拔超过4000米的高原小城,以其壮丽的自然风光和深厚的藏传佛教文化闻名。2025年夏天,演员杨蓉独自来到这里,进行了一场为期7天的“闭关”:关闭手机,每天只吃一锅面,与外界断绝联系,直面内心。这一行为迅速引发热议——有人赞叹她的勇气,有人质疑她的动机,更多人开始反思:在信息爆炸的时代,我们是否还有能力与自己独处?

一、逃离与回归:一场精心设计的“数字断食”

杨蓉的色达之行并非一时冲动。据报道,她每年都会前往色达进行短期的修行,但这一次的7天“数字断食”显得尤为彻底。没有社交媒体更新,没有工作联络,甚至没有精致饮食——只有最简单的面食、高原的阳光和寂静的夜晚。

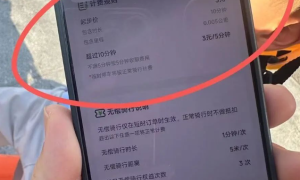

这种看似极端的行为,实则反映了当代人普遍的精神困境。手机已成为现代人“外挂的器官”。研究显示,中国人平均每天使用手机时长超过5小时,其中大部分时间消耗在社交娱乐类应用上。这种持续的外部刺激让我们逐渐失去了独处的能力——一旦脱离手机,许多人会感到焦虑、空虚甚至恐惧。

杨蓉的实践恰恰是对这种状态的挑战。通过强制性的数字隔离,她试图重新建立与自我的连接。正如她在后续分享中所说:“关闭手机后,最初的不安很快被一种前所未有的清醒取代。我终于能听见自己的呼吸声,而不是无尽的通知提示音。”

二、快乐与自由的悖论:我们真的需要逃离才能找到自己?

然而,这场修行也引发了更深层的质疑:如果一个人真正内心丰盈,为何需要刻意远离世俗才能获得安宁?这种追问直指现代心灵困境的核心——我们是否把“逃离”误当成了“解脱”?

心理学家指出,短暂的隔离确实能带来情绪重置的效果,但真正的心理自由应当是一种“入世中的出世”,即在纷扰的日常中仍能保持内在的稳定。杨蓉的色达之行,更像是一种仪式性的自我疗愈,折射出的恰恰是她(以及许多人)在日常生活中难以建立持久内心秩序的现实。

特别值得注意的是报道中提到的“对十年后的担忧”。44岁的杨蓉坦诚地面对年龄焦虑、婚育压力等现实问题,这种担忧本身解构了所谓“完全自由”的神话——即使是她这样经济独立、事业成功的女性,依然难以摆脱社会时钟的隐形束缚。

三、单身女性的自洽困境:社会期待与个人选择的冲突

杨蓉的案例尤其凸显了当代单身女性面临的特殊挑战。尽管社会进步显著,但对女性而言,“合适的年纪做合适的事”这种传统观念依然构成无形压力。当54岁的男演员被视为“黄金年龄”,44岁的女演员却需要面对“只能找离异或中老年男性”的残酷评判。

这种双重标准揭示了深层的社会偏见:女性的价值依然被不同程度地绑定在婚育时间表上。杨蓉的色达修行,某种程度上是对这种压力的应激反应——她需要远离喧嚣的社会评判场,才能重新确认自我价值不取决于婚姻状态。

但真正的突破或许在于:我们能否构建一个更包容的社会环境,让每个人(无论性别)都能按照自己的节奏生活,而不必通过“逃离”来获得喘息?

四、数字时代的自我救赎:在连接与隔离之间寻找平衡

杨蓉的实验最具启示性的部分,或许在于她提供的某种折中方案——定期数字排毒。不同于极端的隐士生活,这种周期性的短暂隔离既承认了现代人无法完全脱离数字社会的现实,又为精神留出了修复空间。

神经科学研究表明,连续48小时的数字隔离就足以让大脑的默认模式网络(负责自我反思和创造力)重新激活。这意味着我们不需要7天的漫长闭关,周末的短暂断开就足以产生积极影响。

更重要的是,我们需要培养“日常中的正念”——在不停用手机的情况下依然保持自我觉察。例如:

- 设定每天1小时的“无设备时段”

- 建立使用社交媒体的明确边界(如不携带手机进卧室)

- 用实体活动(阅读、运动等)替代部分屏幕时间

结语:修行在人间

杨蓉的色达七日,最终指向一个普世命题:如何在喧嚣世界中安顿自己。真正的自由不是永远远离尘世,而是“身在红尘心自在”的修行;不是否定对未来的担忧,而是与不确定性和平共处。

正如她在反思中所说:“捆绑住我们的从来不是外物,而是心中的念想。”或许十年后的杨蓉是否单身并不重要,重要的是她能否在每一个当下都活出完整的自我——无论身在色达的高原,还是横店的片场。

在这个被数字连接撕裂又重组的时代,我们都需要寻找自己的“色达时刻”:不是逃离生活的闭关,而是深入生活的修行。