“驼峰航线”民间探险队80年后深山寻坠机,打捞二战中被遗忘的牺牲与善意。

在云南与缅甸交界的崇山峻岭间,阳光照射下的金属残骸曾为二战飞行员指引航向,却也标记着一条“死亡航线”的悲壮轨迹。驼峰航线——这条1942年因滇缅公路被日军切断而紧急开辟的空中生命线,三年间运输了85万吨物资,却也损失了超过600架飞机,1500余名中美飞行员长眠于此。80年后的今天,民间探险队如“十四座山”(THE FOURTEEN MOUNTAINS)正以近乎考古的严谨,打捞这些坠机背后的故事,让被遗忘的牺牲者重新“回家”。

一、铝谷寻踪:从金属残片到历史拼图

在云南红河州金平县的密林中,一块被村民用作“吹火管”的铝合金碎片,成为揭开法国飞行员科格尔中尉失踪之谜的关键线索。科格尔的故事颇具戏剧性:1945年3月,他驾驶一架蒙皮开裂的Potez-25老爷机,将受伤的美国飞虎队少校埃德温·维岑伯格送回中国蒙自基地后,返航时消失在浓雾中。

探险队通过残骸上的“HP”标牌(后确认为法国“Henri Potez”工厂标记)和一根80厘米的发动机凸轮轴,锁定这架坠机。法国历史学者吕西安·莫拉罗结合档案推断,科格尔因迷航坠毁于中越边境,而彼时法属印度支那正因日军“明号作战”土崩瓦解,他的失踪甚至未被及时记录。

类似的寻机过程充满艰辛:团队需在毒蛇出没的灌木丛中砍路前行,探测仪每响一次,便可能挖出皮带扣或战机蒙皮。王健提到,一次因档案坐标错误,队伍徒劳扎营一周,最终只找到“一个牛仔裤的扣子”。

二、驼峰航线的双重遗产:生命线与坟场

驼峰航线的危险性堪称航空史之最。航线需穿越喜马拉雅山脉,海拔最高达7000米,强气流、结冰和日军拦截让飞行员称其为“自杀航程”。美军第10航空联队损失率超80%,中国航空公司48架飞机折损过半。

技术困境与人性光辉:

- 机械缺陷:C-46运输机因油箱密封差、发动机易结冰,被飞行员戏称“漏得像筛子”;B-24轰炸机改装为运输机后,满载燃油的C-109型一旦坠毁必爆炸。

- 牺牲与善意:金平县牛塘村87岁的赵二妹回忆,一架起火的美军飞机坠毁前刻意避开村庄,“拐弯的飞行员救了全村”。

三、民间寻机的意义:从数字到面孔

探险队的使命不仅是找到残骸,更是还原每个名字背后的故事。例如:

- 005号坠机:2024年发现的B-24轰炸机,十人机组中7人留有照片,另三人仅存姓名。纪念仪式上,空白相框写满遗憾。

- 科格尔的遗憾:法国学者发现,这位贵族出身的飞行员曾骄傲展示女友照片,却未能回到“深爱的法国”。

挑战与争议:

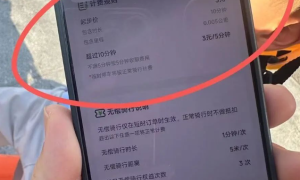

- 资金与信任:团队靠王健的服装公司勉强支撑,村民一度误以为他们是“淘金者”或间谍。

- 历史纠偏:美国航空专家杰弗里·魏塞尔指出,盟军明知飞机缺陷仍坚持起飞,“战争从不给人完美选择”。

结语:跨越80年的和解

驼峰航线不仅是战争通道,更是中美友谊的桥梁。1995年,“驼峰飞行员协会”在昆明纪念碑前悼念;2025年的今天,民间探险队用双手刨开历史的泥土,让科格尔们的命运不再只是档案中的一行字。正如王健所言:“这些飞行员的牺牲曾是一个家庭的终结,但现在,我们可以让他们的故事重新开始。”