心梗发作前常出现胸部闷痛、异常疲劳、放射性疼痛和莫名出汗等信号,及时识别就能救命。

李大叔今年52岁,是一家科技公司的项目经理。平时工作繁忙,经常加班到深夜,烟瘾也大,总觉得“年纪还不算大,撑得住”。上周三下午开会时,他突然感到胸口一阵紧缩,冷汗直冒,被同事紧急送医后,确诊为急性前壁心肌梗死。经过紧急手术,虽然保住了性命,但心脏功能已严重受损。

事实上,在李大叔发病前的一周里,他的身体早已多次发出预警:晨跑时莫名气喘,夜间反复醒来,甚至左肩持续酸胀……但他都归因于“最近太累”,未曾在意。

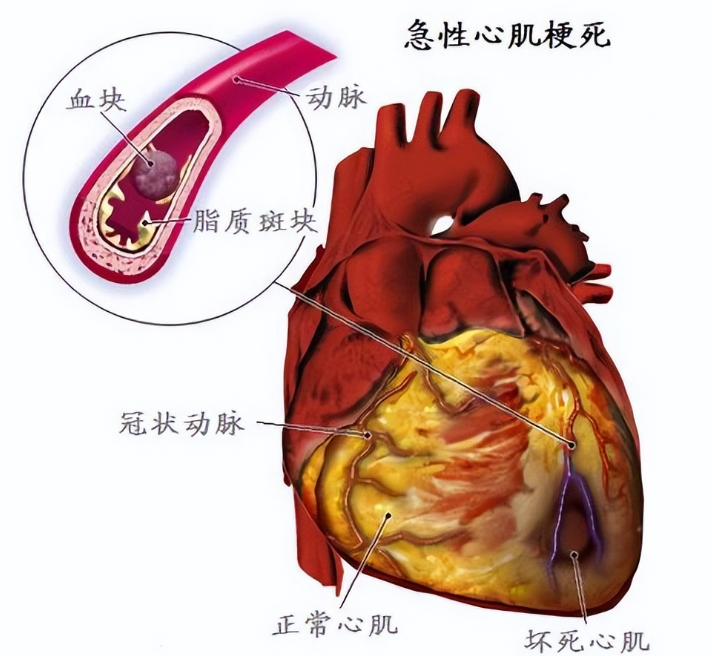

这样的案例每天都在医院上演。心肌梗死并不是一瞬间发生的灾难,而是一个逐渐发展的过程。研究表明,超过50%的心梗患者在发病前数小时至数周内,身体会出现不同程度的预警症状。识别这些信号,可能就是生与死的区别。

⚠️ 四大隐匿信号:心脏在求救

- 胸部压迫感:容易被误认为“胃不适”或“太累了”许多幸存者回忆,发病前曾出现阵发性的胸部闷痛,感觉像被一块大石头压住,或是有紧绷感。这种不适通常在体力活动(如爬楼梯、快步走)时出现,休息后缓解,医学上称为“劳力性心绞痛”。值得注意的是,这种疼痛未必剧烈,有时甚至只是“说不清的不适感”,但却是冠状动脉已经严重狭窄的警示。

- 异常疲劳与气短:别总归咎于“没睡好”突然出现的活动耐力下降需高度警惕。比如平时能轻松爬五层楼,现在走到二楼就气喘吁吁;或是莫名出现夜间呼吸困难,需要垫高枕头才能入睡。这是由于心泵功能下降导致肺部淤血的表现,是心力衰竭的早期征兆。

- 放射性疼痛:意想不到部位的隐痛心脏缺血时,疼痛可能向其他部位放射。常见的有:

- 左肩、左臂内侧酸胀痛

- 后背肩胛区灼烧感

- 下颌或牙齿酸胀

- 上腹部闷痛(易误诊为胃病)

- 自主神经症状:容易被忽略的“小毛病”包括:

- 突然出冷汗(非炎热或运动所致)

- 莫名心慌、焦虑感

- 恶心、食欲下降

- 头晕、眼前发黑

🩺 高危人群:出现症状更应警惕

以下人群需要特别关注身体变化:

- 长期高血压、糖尿病患者

- 吸烟者(包括电子烟)

- 有早发冠心病家族史者

- 肥胖、缺乏运动者

- 长期精神压力过大者

- 睡眠不足或睡眠呼吸暂停患者

值得注意的是,现代医学发现,心梗发病年龄正在显著提前。据《中国心血管健康与疾病报告》显示,40岁以下心梗患者已占住院总人数的12.5%,最年轻的患者甚至不足25岁。熬夜、高压、外卖饮食等现代生活方式正在加速血管老化。

🆘 抓住黄金救治时间

一旦出现上述症状,特别是胸痛持续15分钟以上含服硝酸甘油不缓解,应立即:

- 立即停止活动,平卧或半卧位休息

- 立即拨打120(切勿自行驾车就医)

- 咀嚼服用阿司匹林300mg(除非有禁忌症)

- 保持通风,松开紧身衣物

医院急诊科对疑似心梗患者有绿色通道,通常30分钟内即可完成心电图和肌钙蛋白检测。血管开通越早,心肌存活率越高——从症状出现到血管开通最好控制在120分钟内(黄金救治时间窗)。

📋 预防胜于治疗:守护心脏健康清单

- 定期评估心血管风险

- 40岁以上每年做一次心脏检查

- 高危人群每半年检查一次颈动脉超声和冠脉CTA

- 控制可控危险因素

- 血压控制在<130/80mmHg

- LDL胆固醇降至1.8mmol/L以下

- 糖化血红蛋白控制在7%以下

- 改变生活方式

- 彻底戒烟(包括二手烟)

- 每周150分钟中等强度运动

- 地中海饮食模式(多蔬果、全谷物、优质脂肪)

- 保证7-8小时优质睡眠

- 学会压力管理

- 正念冥想、深呼吸练习

- 培养业余爱好,建立情绪出口

心脏的每一次“暗示”都值得被认真对待。提高对心梗前兆的认知,不仅是对自己负责,也可能在关键时刻挽救亲人的生命。记住:心梗不是意外,而是被忽视的预警累积后的必然结果。