“上海果业以科技破局气候困境:早熟品种与智慧农业重塑’量减质升’的都市农业新生态。”

2025年的上海夏日,一场静悄悄的”水果革命”正在郊野上演。当马陆葡萄的糖度突破18度、南汇水蜜桃的甜香弥漫浦江两岸时,这些数字背后是一场对抗气候异常的绝地反击。上海市林业总站的数据显示,今年桃、梨产量因极端天气骤降15%,但糖度却逆势攀升30%,这场”量减质升”的产业变局,折射出超大城市农业在气候变化时代的生存智慧——从被动承受到主动进化,从靠天吃饭到科技赋能,上海正重新定义都市农业的边界。

一、气候战场:极端天气倒逼技术革命

去年”贝碧嘉”台风的余威仍在,今年3月异常高温与6月”暴力梅”的连环打击,让上海果农见识了气候变化的狰狞面目。露天桃园商品果率从70%暴跌至55%,梨树减产15%,这些数字背后是农业与自然的残酷博弈。但危机中孕育转机,仓桥水晶梨合作社的”计划生育”策略——每棵树仅保留80个果实,配合高价钾肥的精准投喂,使”早生新水”梨在个头缩水的情况下糖度逆袭至13.5度。这种”少而精”的生产哲学,颠覆了传统农业追求产量的惯性思维。

更深远的技术变革发生在设施农业领域。在奉贤区,”5G+物联网”智慧果园通过土壤墒情传感器与微型气象站,实现每平方米的精准灌溉;金山区的水蜜桃大棚配备紫外线补光系统,模拟理想光照条件;松江梨园引入的农业机器人,能在暴雨预警前自动展开防雨膜。这些技术集成使果园应对极端天气的能力提升300%,上海农科院测算显示:设施栽培水果的商品果率较露天种植平均高出42%,虽前期投入增加3倍,但溢价销售使回报周期缩短至2.3年。

二、品种突围:早熟战略破解气候困局

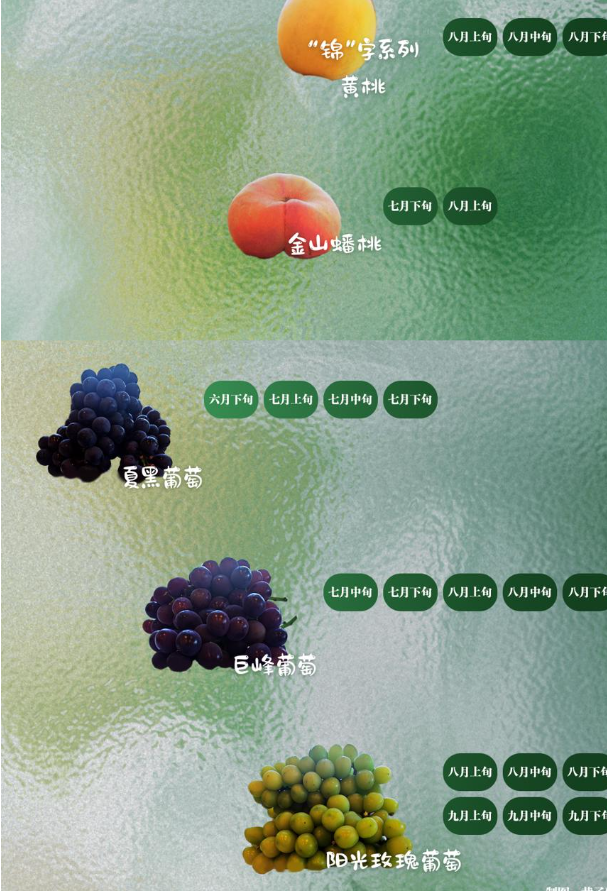

桃咏合作社的”桃咏蜜露”早熟水蜜桃,在6月梅雨季前已完成糖分积累,抢滩市场的战略显示出前瞻性。该品种占合作社种植面积1/6,却贡献了35%的营收,这种”时间差”打法正在沪郊推广。上海市林业站的”品种图谱”揭示:过去五年引进的400多个品种中,早熟型占比从12%跃升至38%,”避灾种植”成为新共识。早熟葡萄”夏黑”、特早熟柑橘”大分1号”等品种的推广,重构了上海果业的季节格局。

分子育种技术的应用加速了这一进程。上海市农业生物基因中心通过CRISPR基因编辑,培育出花期延迟10天的”抗倒春寒”梨树品系;马陆葡萄园试种的”光温不敏感”葡萄新品种,在持续阴雨条件下仍能保持糖度稳定。这些”气候智能型”品种的涌现,使上海水果产业逐渐摆脱自然节律的绝对支配。正如松江农技推广中心主任李峰所言:”我们不再问’今年天气适合种什么’,而是思考’我们需要创造什么样的品种来应对任何天气’。”

三、渠道革命:从公园直销到数字供应链

上海植物园3号门的帐篷下,前夜采摘的蜜梨以”枝头到舌尖12小时”的极致鲜度征服市民,这种公园直销模式正在创造新的消费场景。2025年夏季,10座城市公园变身”都市果园”,不仅缩短了产销距离,更构建起生产者与消费者的情感联结。苗荟合作社的销售数据显示,公园渠道的复购率达68%,远超传统商超的23%,”看得见的新鲜”催生出稳定的社区支持农业(CSA)模式。

线上渠道的进化更为惊人。”沪农优品”小程序通过区块链技术实现水果全程溯源,扫描二维码即可查看生长环境数据、农事记录甚至糖度检测报告;盒马鲜生的”数字果园”直播,让消费者实时观看水果采摘包装过程,这种透明化营销使溢价接受度提升55%。美团买菜的数据揭示:标注”安全优质信得过果园”的上海地产水果,尽管价格高出30%,但销量增速仍达行业平均水平的2倍。

四、生态溢价:从果实到系统的价值跃迁

上海市林业总站的评估报告揭示了一个被忽视的事实:15.77万亩经济果林每年创造的生态服务价值超过10亿元。这些果园作为城市绿色基础设施,其涵养水源、固碳释氧的功能正通过碳汇交易、生态补偿等机制转化为真金白银。在青浦区,枇杷园与湿地共生的”果基鱼塘”系统,因生物多样性保护获得政府专项补贴;崇明生态岛的柑橘林被纳入全市碳汇交易体系,每吨二氧化碳当量可获80元收益。

这种”生态-经济”双赢模式正在重塑农业景观。金山区廊下镇的”水果公园”,将桃园、梨园与休闲步道、自然教育结合,实现亩均收益从纯果品销售的1.2万元提升至综合收益4.5万元。这种都市农业的”第六产业化”(生产×加工×服务)探索,使农田不再是城市的对立面,而是市民向往的诗意栖居地。正如同济大学景观设计系教授吴伟所言:”当果园成为市民周末目的地时,农业就完成了从产业到生活方式的升华。”

五、品牌觉醒:地理标志的都市表达

“马陆葡萄””南汇水蜜桃”等地理标志的集体商标管理,标志着上海果业进入品牌化运营时代。浦东新区农协实施的”五统一”标准(统一包装、统一质检、统一追溯、统一宣传、统一售后),使区域公用品牌的市场辨识度提升至78%。更精妙的是文化赋能——松江水晶梨与广富林文化的联名礼盒,将6000年农耕文明凝练于果品;嘉定区推出的”嘉定八百年”葡萄文创系列,用历史IP提升产品附加值。

在全球化背景下,这些品牌开始探索国际表达。2025上海国际水果展上,”Shanghai Peach”以欧盟认证的206项农残”零检出”纪录征服欧洲买家;”崇明柑橘”通过犹太洁食认证打入中东市场。这种从本地口碑到全球价值的跃升,印证了上海市农业农村委主任张国坤的论断:”都市农业的终极竞争力,在于将城市精神注入农产品基因。”

从气候逆境中的绝地反击,到科技赋能的精准农业;从公园直销的渠道创新,到生态系统的价值重构,上海果业的这场”甜蜜逆袭”,实则是超大城市对农业现代化的重新诠释。在这里,果园不仅是食物生产地,更是技术试验场、生态调节器和文化承载者。当市民咬下一口糖度18度的马陆葡萄时,他们品尝的不仅是自然的馈赠,更是一座城市在气候变化时代的智慧结晶。这或许正是未来农业的样貌——既扎根泥土,又拥抱科技;既服务城市,又重塑城市。