家电”国补”暂停风波揭示消费刺激深层挑战:12亿补贴快速耗尽暴露资金虹吸效应,区域执行差异凸显配套能力鸿沟,亟需构建精准长效的消费提振机制。

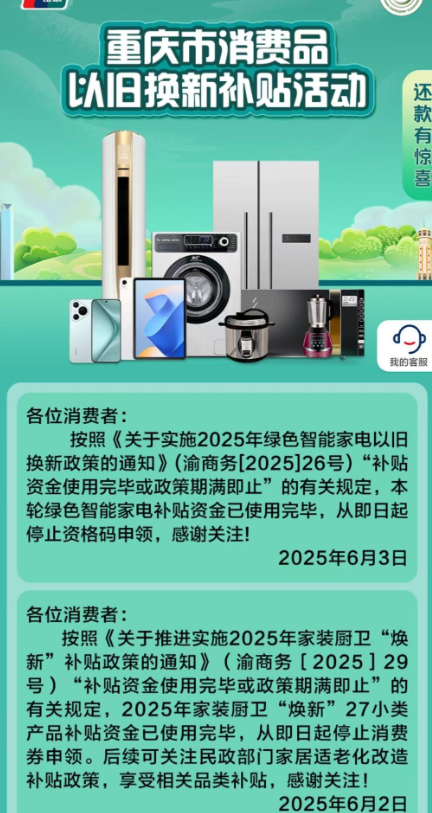

2025年”618″购物节正酣之际,重庆、江苏等地突然传出家电以旧换新”国补”暂停的消息,引发市场广泛关注。这场看似局部的补贴政策调整,实则折射出当前消费刺激政策在资金调配、区域平衡和长效机制建设等方面面临的深层挑战。

补贴断档:12亿资金何以快速耗尽?

重庆市商委的回应揭开了第一层面纱——前期12亿元补贴资金已提前耗尽。这个数字放在全国消费大盘中或许不算惊人,但结合地方执行细节却耐人寻味。重庆某家电卖场负责人透露:”政策实施头两个月,空调、冰箱等大家电的补贴申领量是预期的3倍。”这种爆发式增长背后,是消费者对政策的敏锐反应与部分商家的策略性引导。

中国家用电器研究院的监测数据显示,5月最后一周,参与”国补”的8K电视销量环比激增420%,远超行业平均水平。这种结构性增长暴露出补贴政策的”虹吸效应”——资金过度集中于高单价商品,导致补贴池快速见底。更值得关注的是,部分地区存在”黄牛”囤积补贴资格的现象,某二手平台甚至出现”代抢补贴”服务,进一步加剧了资金消耗。

区域失衡:东中西部的补贴时差

江苏与重庆的不同应对策略,凸显了区域间的政策执行差异。江苏省商务厅选择”限额管理”的柔性调整,而重庆则直接暂停申领。这种差异并非偶然,反映的是地方财政配套能力的差距。财政部2025年一季度数据显示,东部省份消费刺激配套资金到位率达92%,中西部则普遍低于70%。

广东江门、中山等地的”政策孤岛”现象更值得玩味。这些珠三角城市仍维持补贴,与其发达的制造业基础直接相关。美的集团内部报告显示,地方政府通过”补贴定向匹配本地产能”,既消化了库存,又保全了税收来源。这种”肥水不流外人田”的做法,虽在短期内稳定了区域市场,却也造成了全国统一大市场的割裂。

系统升级背后的监管补丁

各平台频繁的”系统升级”提示,实则是监管漏洞的紧急修补。某电商平台技术负责人透露,此次升级主要针对三大风险点:防止同一用户多账号套利、打击虚假以旧换新交易、优化补贴商品比价系统。这些技术调整暴露出初期政策设计的粗放——首批规则中,对”旧机”的认定标准过于宽松,甚至有商户用报废手机模型骗取补贴。

更本质的问题在于资金拨付机制。现行”中央+地方”的分担模式,要求地方财政先行垫付再申请 reimbursement(报销),这种流程时滞直接导致了重庆等地的资金断档。财政部财政科学研究所的报告建议,应建立”动态预警+弹性配额”机制,当某品类补贴申领速度超过阈值时,自动触发额度调整。

消费提振的长效机制探索

短暂的政策波动不应掩盖”以旧换新”的整体成效。商务部数据显示,政策实施三个月已带动1.1万亿元消费,证明其刺激内需的杠杆效应显著。但要将这种短期刺激转化为持久动力,还需制度创新。

清华大学民生经济研究院提出”三级补贴”构想:对基础家电维持10%补贴,对绿色智能产品提升至15%,对前沿技术产品如AI家电给予20%支持。这种差异化设计既能引导产业升级,又可避免资金无序消耗。苏宁易购等企业试行的”补贴+分期”模式也初见成效,将政府补贴与消费金融结合,放大政策乘数效应。

当前的政策调整期恰是改革窗口。正如家电协会副秘书长所言,第二批资金正在拨付,第三批规划已在路上。这场”暂停”风波的价值,在于提醒我们消费刺激政策需要更精细化的管理——既要算清眼前的经济账,更要构建可持续的消费生态。当补贴不再是”撒胡椒面”,而成为精准滴灌的催化剂,才能真正激活中国消费市场的深层活力。