“前央视主持人瑶淼子宫全切术后状态佳,用亲身经历重新定义女性完整价值,引发对身体自主权的深刻思考。”

在传统观念仍将女性价值与生育能力紧密绑定的今天,46岁的前央视主持人瑶淼用一场子宫全切手术和术后焕然新生的状态,向社会抛出了一个深刻命题:女性的完整性究竟由什么定义?2025年5月,当瑶淼以光彩照人的形象出现在医院复查视频中时,她不仅展示了一个手术患者的康复历程,更完成了一次对女性身体自主权的有力宣言。

一场手术背后的价值重构

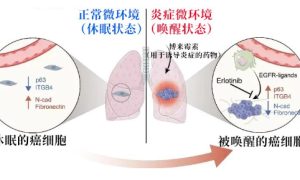

瑶淼的医疗选择绝非轻率之举。长达三个月的决策过程,折射出现代女性在健康与观念之间的艰难平衡。医生”无生育计划可彻底解决问题”的专业建议,与”失去子宫是否还是完整女人”的社会质疑,构成了她内心交战的两极。这种纠结具有普遍性——据《中国女性健康调查报告》显示,约68%的妇科患者在面临器官切除建议时,首先担忧的不是健康风险,而是”女性身份认同”问题。

手术当天丈夫陈雕龙的表现成为动人注脚。这位科技新贵颤抖的签字手和关于卵巢功能的专业询问,打破了”丈夫只关心生育功能”的刻板印象。他们的婚姻故事本身就是一个现代寓言:始于手工汤的浪漫,成长于相互尊重的理解。当丈夫捧着《子宫保养全书》在手术室外等待时,他守护的不是一个生育容器,而是爱人的生命质量。

媒体人的二次成长:从央视舞台到健康倡导

瑶淼的人生轨迹颇具启示性。从《大宅门》童星到央视当家主持,再到自媒体领域的健康倡导者,她始终在突破边界。2006年春晚的”唇语救场”已成为传媒经典案例,而今她将同样的专业素养投入健康传播。术后分享的系列视频没有刻意煽情,而是以主持人特有的清晰表述,解构了”子宫=女性全部价值”的迷思。

这种转型呼应着当代媒体人的社会责任觉醒。当流量至上的自媒体环境充斥着各种偏方和伪科学时,专业媒体人进军健康领域具有特殊意义。瑶淼的账号不做惊悚标题,不贩卖焦虑,只是平静展示复查数据、分享康复餐单、记录运动计划。这种基于实证的健康传播,恰恰是当前互联网内容生态中最稀缺的资源。

身体自主权的时代之问

瑶淼的故事引发的讨论远超个人范畴。某博主”不应树为榜样”的质疑,代表着一股顽固的传统力量。这种观点本质上是将女性身体视为社会财产而非个人所有。数据显示,我国每年约有12万例非恶性肿瘤子宫切除术,其中约30%患者在术后出现不同程度的心理障碍,主因正是社会观念的隐形压迫。

但新时代的答案正在清晰浮现。在瑶淼的复查视频弹幕中,”泪目”不是因为同情,而是为一种新可能的感动:女性可以像更换职业赛道一样,自主决定身体器官的去留;可以像庆祝升职加薪一样,庆祝摆脱病痛的新生。当B超单上的”一切正常”与饱满的苹果肌同时出现时,关于”完整女性”的传统定义正在被重写。

构建支持系统的多维探索

瑶淼案例的价值更在于提示社会支持系统的建设方向:

医疗系统需要更完善的心理评估机制。不是所有女性都具备瑶淼的心理素质,医院应建立从术前决策辅助到术后心理干预的全流程服务。北京某三甲医院已试点”妇科手术身心联合门诊”,将心理医生纳入诊疗团队,使患者抑郁发生率降低42%。

伴侣教育不可或缺。陈雕龙的表现之所以珍贵,正因其稀缺。婚恋咨询机构可开发”配偶支持培训”,帮助伴侣理解妇科手术的身心影响。上海某机构试点显示,经过培训的配偶能使患者康复满意度提升35%。

媒体应建立更健康的讨论框架。避免将子宫切除简化为”牺牲”或”解放”的二元叙事,转而关注医疗选择的个体性和复杂性。某网络平台推出的”我的身体故事”专栏,通过多元案例展示,有效降低了相关话题的污名化。

法律保障也需跟进。虽然我国《妇女权益保障法》明确禁止生育歧视,但对子宫切除女性的就业保护仍待细化。可借鉴欧盟《平等指令》中关于”医疗史隐私”的特别规定,防止职场隐性歧视。

在瑶淼的蓝裙与丝巾背后,我们看到的不仅是一个康复患者,更是一个新时代女性的缩影:她既懂得在必要时果敢告别病灶,也善于在日常生活中珍视自己;既接纳医疗技术带来的改变,也保持对生命本质的自信。这种完整不是器官的完整,而是生命态度的完整——正如她在视频中所说:”如今的我,较手术前更懂得关爱自己。”这句话或许正是对所有女性最珍贵的启示:真正的完整性,始于对自己每一个决定的坦然与骄傲。