“一碗面引爆全民审判:当商业纠纷沦为流量狂欢,儿童权益与网络暴力撕开社会价值观的裂痕。”

在郑州老霍记饸饹面馆的监控画面里,一个5岁男孩捧着空碗走向取餐台的场景,正在演变为2025年最火爆的社交媒介事件。这场始于”7人1碗面续面争议”的市井纠纷,经过连续15天的网络发酵,已经异化为全民参与的道德审判与流量狂欢。当商家直播间的在线骂战与法庭传票同时进行,我们看到的不仅是一起消费纠纷,更是数字时代下舆论审判与商业伦理的激烈碰撞。

监控视频里的罗生门

8月16日商家公布的完整监控视频,呈现出一个被碎片化叙事掩盖的复杂真相:

- 12:07 马女士一行7人(4成人3儿童)入座,点单显示人均消费20元

- 12:35 5岁男孩第一次续面,厨师正常添加

- 12:49 同一男孩第二次续面,厨师皱眉说”还吃?”

- 12:51 男孩哭泣跑回座位

- 12:53 马女士与厨师争执,老板介入后矛盾升级

餐饮行业协会专家指出,该店”免费续面”条款明确标注”限成人一次”,但对儿童并无细则。这种规则漏洞恰是冲突根源——商家认为7人共享一碗面属钻空子,消费者则认为儿童续面合情合理。中国消费者权益保护研究院的调查显示,83%的受访者支持儿童享有独立续面权,但仅有12%的面馆在条款中明确此规定。

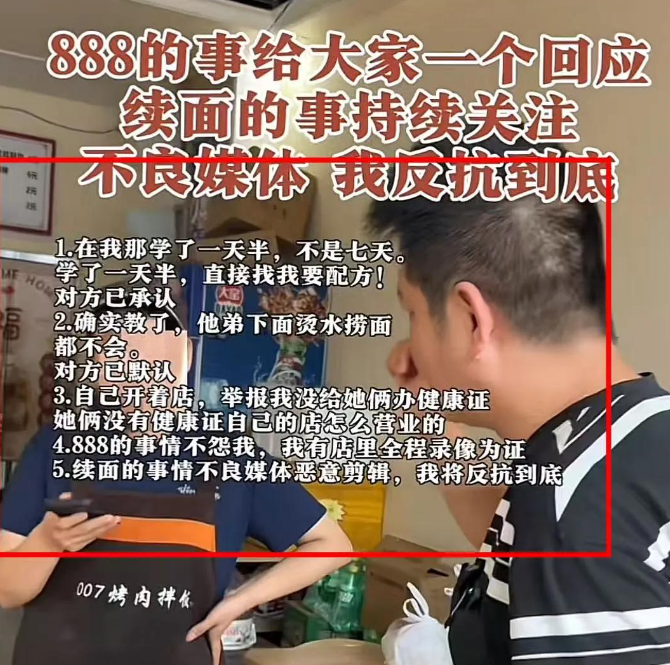

流量经济的黑暗辩证法

面馆老板的”黑红”营销策略,堪称数字时代危机公关的反面教材:

- 每日直播数据:峰值在线8.7万人,弹幕99%为负面评价

- 收益明细:打赏收入日均4000元,远超门店亏损额

- 传播学悖论:每场直播新增差评3000条,但粉丝量反增1.2万

清华大学新媒体研究中心分析指出,这种”越骂越火”的现象,本质是平台算法对争议内容的偏爱。老板深谙”注意力经济”法则,甚至将网友的愤怒转化为带货资源——直播中穿插销售”争议同款饸饹面”,创下日销2000单的纪录。但这种饮鸩止渴的策略正在反噬:大众点评显示,该店评分已从4.8暴跌至2.1,线下客流量减少72%。

儿童卷入舆论战的伦理困境

事件升级的关键转折,是马女士女儿遭遇的校园暴力:

- 同学嘲讽:”三碗面公主”成为班级流行语

- 网络暴力:抖音相关话题播放量破3亿,衍生恶搞视频2.7万条

- 心理评估:儿童医院报告显示孩子出现轻度焦虑障碍

中国政法大学未成年人保护研究中心强调,商家未经处理发布儿童影像已涉嫌违反《未成年人保护法》第72条。更严重的是,直播中持续讨论未成年人食量问题,构成对儿童人格权的侵害。北京某律所收集的证据显示,老板在直播中至少27次提及”那家孩子吃相”,客观上助长了网络暴力。

诉讼背后的社会心态裂痕

马女士委托律师准备的诉讼材料,揭示了更深层的社会矛盾:

- 阶层隐喻:将”续面”污名化为”占小便宜”

- 身体羞辱:对儿童体型的恶意评论

- 规则冲突:商家自治权与消费者权益的边界

- 媒介暴力:商业纠纷的娱乐化传播后果

中国社会科学院社会心态调查报告显示,该事件的支持方与反对方呈现明显 demographic 差异:

- 支持商家:60%为个体经营者,核心诉求”维护商业规则”

- 支持消费者:78%为年轻父母,关注点”儿童权益保护”

这种分化预示着,无论法庭如何判决,都已无法弥合被互联网放大的价值观对立。

在这场没有赢家的战争中,面馆的灶台依然冒着热气,但真正的”那碗面”早已变质——从食物变成流量道具,从消费凭证变成道德标尺。当马女士的女儿在法庭证人席上说出”我只是饿了”时,这个简单的生理需求陈述,或许是对这场荒诞剧最深刻的注解。在人人都有麦克风的时代,我们更需要警惕的是:当市井纠纷被架上舆论的烤架,真相往往第一个被烤焦。