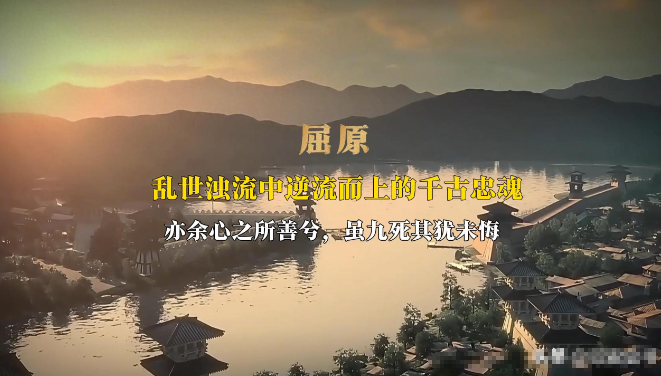

理想主义者的永恒绝唱:屈原以死明志,在政治失败中铸就千古忠魂,成为中国士人精神的不朽象征。

公元前278年五月初五的汨罗江畔,一位形容枯槁的老者面对滔滔江水,将毕生的理想与绝望一同沉入江底。这个看似个人悲剧的投江之举,却在两千三百年后依然激荡着中国人的精神世界。屈原之死绝非简单的政治失意,而是一个理想主义者在现实政治中的必然结局,更是中国士人精神困境的永恒写照。

战国时期的楚国,表面上是”地方五千里,带甲百万”的南方霸主,实则已陷入结构性危机。这个延续八百年的老牌诸侯国,贵族政治根深蒂固,既得利益集团盘根错节。屈原的悲剧在于,他过早地看透了楚国繁荣表象下的腐朽本质,却又天真地相信仅靠一己之力就能扭转乾坤。他的改革方案——”明法度之嫌疑””举贤而授能”——直指楚国贵族政治的命门,却也因此触动了整个特权阶层的神经。当张仪带着秦国的重金来到郢都时,那些被触及利益的贵族们毫不犹豫地选择了背叛国家利益。屈原的政治天真在此显露无遗:他高估了楚怀王的决心,低估了既得利益集团的反扑力度。

楚怀王与屈原的关系,是中国历史上典型的”明君贤臣”幻想破灭案例。初登王位的楚怀王也曾怀揣改革理想,他与屈原的”蜜月期”持续了整整三年。在这段黄金岁月里,屈原从一介文人擢升为左徒,”入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯”。但权力场从来不是理想主义的温床,当改革真正威胁到贵族利益时,楚怀王迅速显露出优柔寡断的本性。这位楚王的反复无常在”张仪欺楚”事件中达到顶点:先是被张仪”六百里商於之地”的谎言所骗,断绝与齐国的联盟;后在愤怒之下贸然攻秦,导致丹阳、蓝田两次大败;最终又轻信秦国的”武关会盟”,落得被囚禁致死的下场。楚怀王的悲剧在于,他既没有彻底改革的魄力,又缺乏坚守传统的智慧,最终成为战国乱世中典型的悲剧君主。

《离骚》作为屈原的精神自传,展现了中国知识分子最早的灵魂困境。”路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的执着,”亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的决绝,构建了中国士人精神的基本范式。但细读《离骚》会发现,屈原的痛苦不仅来自政治失意,更源于价值世界的崩塌。他将自己比作”纫秋兰以为佩”的香草美人,而将政敌比作”户服艾以盈要”的恶草,这种二元对立的思维方式注定难以在复杂的政治现实中立足。当现实与理想的鸿沟无法弥合时,屈原选择了最极端的解决方式——以死亡完成对理想的终极忠诚。

耐人寻味的是,屈原的政治理念虽然失败,他的文学创造却开创了楚辞这一全新文体。他将楚地巫文化中的神话想象、香草意象与个人政治遭遇相结合,创造出”惊采绝艳,难与并能”的诗歌艺术。这种将政治失意转化为艺术成就的路径,成为后世无数文人的精神避难所。从李白的”仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”,到苏轼的”人生如梦,一尊还酹江月”,中国文人在现实受挫后往往选择退守精神世界,在艺术创作中寻找慰藉。屈原模式——政治理想主义与艺术浪漫主义的结合——成为中国知识分子最典型的存在方式。

屈原投江两千三百年后,我们依然在每年端午节以龙舟竞渡的方式纪念这位失败的改革者。这种跨越时空的共鸣,或许正是因为现代社会同样面临着理想与现实的永恒矛盾。在一个强调实用主义的时代,屈原式的理想主义显得尤为珍贵。他的悲剧提醒我们:一个健康的社会,既需要脚踏实地的现实主义者,也需要仰望星空的理想主义者。正如德国哲学家雅斯贝尔斯所言:”伟大失败的教训,往往比轻易成功的经验更为珍贵。”

汨罗江水的流逝带走了屈原的生命,却让他的精神获得了永恒。这位中国历史上第一位留下姓名的诗人,用生命诠释了什么是”虽不能至,心向往之”的精神高度。在功利主义盛行的今天,重读屈原的故事,我们或许能够重新思考:一个人的价值,究竟应该以世俗成败来衡量,还是以其精神高度来评判?这个问题的答案,或许就藏在每年端午飘香的粽叶里,藏在龙舟竞渡的鼓点中,藏在每个中国人心中那片不容玷污的精神净土里。