大学生活费之争实则是家庭教育的一面镜子:在物质丰裕时代,比确定金额更重要的,是教会孩子理解金钱背后的劳动价值与生活责任。

一、”万元首月”背后的消费观念碰撞

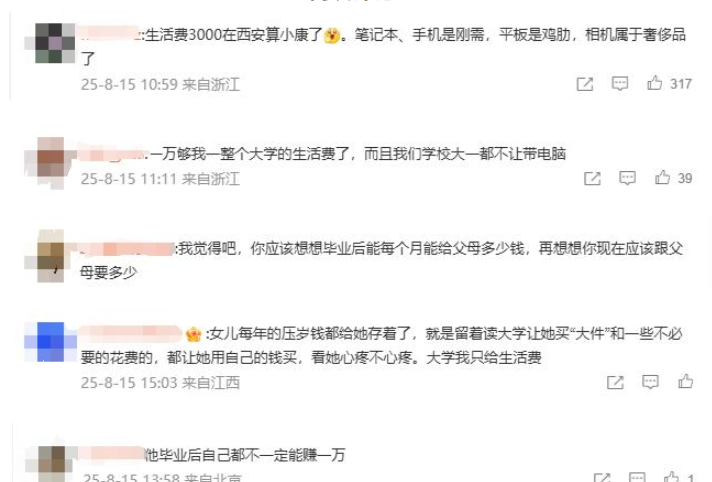

杭州大学教师周先生与儿子关于生活费的讨论,在社交媒体上掀起了一场关于”大学生合理消费”的辩论。这份包含笔记本电脑、平板、手机等电子产品的开学清单,以及首月1万元、后续每月3000元的预算方案,折射出两代人消费观念的深刻差异。周老师将这种持续供给比作”还按揭”,这个比喻无意间揭示了当代家庭教育中的一个普遍现象——父母正在成为子女教育的”终身债务人”。

值得玩味的是,作为大学教师的周先生,本应是教育领域的专业人士,却在面对自己的孩子时,依然陷入了消费主义的妥协。这种现象表明,当前我国家庭教育中普遍存在着”补偿心理”——父母希望通过物质满足来弥补自己童年时期的缺失,或是补偿对孩子陪伴不足的愧疚。这种心理在独生子女家庭尤为明显,最终导致大学生消费水平水涨船高。

二、生活费标准的”地域经济学”

根据2024年大数据统计,我国大学生生活费呈现出明显的地区差异。北京、上海等一线城市的生活费普遍在2000元以上,而青海、新疆等地区则相对较低。这种差异不仅反映了各地物价水平的不同,更映射出区域经济发展的不均衡。

在杭州读大三的小林列出的详细开支清单显示,仅基本餐饮支出就达到1200元,加上必要的日用品、社交等费用,1800元的月支出已是”最低消费”。值得注意的是,这份预算中尚未包含任何奢侈性消费,如旅行、高端电子产品等。这提醒我们,在讨论”合理生活费”时,必须考虑地域经济差异,避免一刀切的标准。

三、生活费教育的”三次分配”智慧

面对生活费难题,有智慧的家长已经开始探索”结构性分配”方法。一位家长分享的经验值得借鉴:”一个月给1500元的基本生活费,日用品、零食等合理需求由家长直接代为购买。”这种方法实现了资金的”三次分配”:第一次分配是固定生活费,培养基本理财能力;第二次分配是必需品由家长直接供给,避免中间损耗;第三次分配是大额支出另行申请,建立预算审批意识。

高赞网友提出的”参照当地最低工资标准”的建议,则提供了另一种思路。这种方法既考虑了地区经济差异,又将生活费与劳动价值挂钩,潜移默化中培养孩子的价值认知。毕竟,理解金钱与劳动的关系,是财商教育的基础课。

四、从”消费教育”到”财商培养”的范式转变

当前关于生活费的讨论,大多停留在”给多少”的层面,却忽视了更本质的”怎么用”的教育。小林同学的开支清单中,”视频会员、游戏充值”等消费被标注为”无上限”,恰恰暴露了当代大学生消费自律的缺失。

真正的财商教育应该包含四个维度:赚钱(理解劳动价值)、存钱(延迟满足训练)、花钱(理性消费培养)和捐钱(社会责任感建立)。与其纠结于生活费的具体数字,不如借此机会建立家庭财务会议制度,让孩子参与家庭预算制定,理解收入与支出的平衡关系。

五、建立”成长型生活费”机制

解决生活费争议的出路,在于建立动态调整的”成长型”机制。大一阶段可以适当放宽标准,帮助适应新环境;随着年级升高,逐步引入”勤工俭学”要求;高年级阶段则可尝试”生活费贷款”模式,毕业后分期偿还,培养责任意识。

大学教师周先生的案例给我们最重要的启示或许是:教育者首先需要教育自己。在物质丰富的今天,比确定生活费数字更重要的,是帮助孩子建立正确的价值观和消费观。毕竟,大学不仅是学习专业知识的殿堂,更是培养独立人格的关键阶段。当我们讨论”给多少钱”时,实际上是在探讨”培养什么样的人”这一根本命题。