“《歌手2025》落幕引爆审美争议:竞技音综如何承载多元时代的音乐表达?”

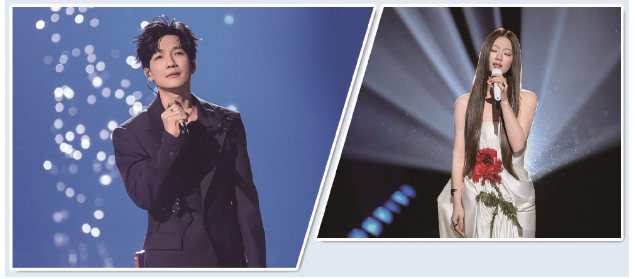

2025年盛夏,《歌手2025》在一片喧嚣中落下帷幕。陈楚生、米奇·盖顿、单依纯分列三甲的成绩单,引发了社交媒体上1080亿阅读量的讨论风暴。当陈楚生以”沉重”形容歌王头衔,当单依纯的实验性音乐引发两极评价,当”蕾蒂娅”这样的热梗超越音乐本身成为现象,这档走过十年的音综标杆,正站在一个时代的十字路口——音乐竞技节目是否还能承载这个时代的多元审美需求?当”出圈”成为衡量成功的首要标准,音乐本身的价值又该何处安放?

一、竞技外壳下的审美解构

《歌手2025》最耐人寻味的现象是:观众不再满足于做音乐的评判者,而是成为了意义的共创者。单依纯的《有趣》在音乐性上遭遇专业质疑,却被年轻观众奉为”人生态度嘴替”;者来女的”蕾蒂娅”梗消解了演唱的技术标准,却成就了全民狂欢。这种转变揭示了一个深层事实:在算法主导的视听环境中,音乐已不再是单纯的听觉艺术,而是成为身份认同的符号和社交货币。

北京大学吕帆教授的观察一针见血:”现在的年轻人已经从听音乐转向’听自己'”。当00后通过单依纯的《如何呢,又能怎》表达代际困惑,当80后在陈楚生的《获奖之作》中重温青春记忆,音乐竞技的舞台实际上演变为不同世代的价值对话场。中国人民大学董晨宇副教授的比喻更为犀利:”这个时代不可能再出现’刘德华’式的全民偶像。”文化消费的”利基化”让每个人都找到了专属的审美部落,传统意义上的”歌王”概念正在失去现实基础。

二、流量逻辑与艺术本体的拉锯战

节目制造的热梗与音乐本体的关系,构成了《歌手2025》最尖锐的矛盾。”蕾蒂娅”的意外走红,让者来女获得了前所未有的关注,却也使她的音乐探索沦为背景板。在短视频主导的传播生态中,一首歌的命运往往取决于能否提供”适合做背景音乐的前三秒”。这种碎片化消费,使得林志炫突破舒适区的《悟空》难以获得完整理解,王力宏与单依纯精心编排的《落叶归根》只能以”完美改编”的标签被简化传播。

流量经济的吊诡之处在于:它既为小众音乐提供了破圈可能,又不可避免地扭曲了创作初衷。当节目组不得不考虑”哪个舞台更容易产生热搜”时,音乐人面临艰难选择——是坚持艺术探索的冒险,还是迎合大众口味的”安全牌”?单依纯的困惑具有代表性:”大众不接受就是错?大家喜欢就一定对?”这个问题背后,是整个行业在商业性与艺术性之间的永恒挣扎。

三、音乐综艺的范式革命

走过十季的《歌手》系列,正面临根本性的存在危机。当竞技排名引发的争议远大于音乐本身,当观众更热衷于讨论”谁该得冠军”而非”这首歌好在哪里”,传统音乐竞技模式已显疲态。吕帆教授的建议颇具启发性:”是时候考虑适当弱化竞技成分。”这并非否定竞争的价值,而是呼吁重建音乐节目的价值坐标——从”谁唱得更好”转向”音乐如何连接不同生命”。

可能的转型方向已经隐约浮现:其一,深化音乐的文化对话,如者来女尝试的民族元素融合,不应停留在猎奇层面,而应展现更深层的文化互鉴;其二,展现创作过程本身,让观众理解改编策略与艺术选择,使音乐欣赏从感性共鸣上升到理性认知;其三,构建多元评价体系,让技术流、创新派、情怀党都能找到自己的话语空间。正如陈楚生所说:”没有歌王,有的是真正热爱音乐的歌手。”未来的音乐综艺,或许应该致力于搭建展示这种多元性的平台,而非制造虚幻的王者。

《歌手2025》引发的全民讨论,本质上是一场关于文化民主化的预演。当算法将我们推入各自的信息茧房,当审美趣味日益圈层化,我们比任何时候都更需要《歌手》这样的公共空间,来实践”可以不理解,但请互相尊重”的文明对话。音乐竞技节目的终极价值,或许不在于选出公认的胜者,而在于让我们在差异中看见彼此,在碰撞中拓展理解的边界。这既是《歌手》系列的未来出路,也是所有文化产品在这个分裂时代的共同使命。