赵子琪从央视一姐到绯闻缠身,再到以实力演员重塑形象,其经历折射了社会对女性公众人物的严苛审视与性别偏见,最终以专业成就突破舆论围剿。

在中国传媒界的星空中,赵子琪(原名赵琳)的职业生涯犹如一颗划过夜空的流星,光芒耀眼却饱受争议。这位曾经的”央视最清纯女主播”,在事业巅峰期选择跨界转型,却意外陷入一场持续十余年的媒体风暴。她的故事不仅关乎个人命运,更折射出中国社会对女性公众人物的复杂期待与严苛审视。

一、央视光环下的职业突围

2000年代初的央视,仍是传媒人心中不可撼动的圣殿。大二即进入央视的赵琳,凭借知性气质与专业素养迅速崭露头角。数据显示,她主持的《生活》栏目收视率长期稳定在2.8%以上,在同时段节目中名列前茅。这种成功背后是严苛的行业规则——央视主持人不得参与影视剧拍摄的规定,如同一道无形的职业边界。

2002年,赵琳做出惊人之举:放弃央视金饭碗,投身演艺圈。这一决定在当时引发行业震动。据《中国电视报》当年调查,78%的观众认为”主持人转型演员是职业降级”。但赵子琪的转型有着更深层的职业焦虑——在主持人形象被高度类型化的时代,她渴望突破”端庄大方”的单一标签。这种职业自主性的追求,却成为日后舆论风暴的伏笔。

二、绯闻建构的性别政治

赵子琪的公众形象在2005年发生戏剧性转折。随着《别了,温哥华》热播,她与陈坤的荧幕CP效应溢出到现实生活。娱乐媒体通过”眼神拉丝””戏外互动”等细节描写,构建起一套完整的绯闻叙事。这种报道模式符合法国学者巴尔特所说的”神话修辞术”——将偶然的戏剧瞬间转化为必然的现实关联。

更为复杂的舆论危机出现在陈坤儿子曝光事件中。网友通过时间线推理(赵2002年离职与陈儿子出生时间吻合),将赵子琪卷入”隐婚生子”的猜测漩涡。这种”网络侦探”行为实则暴露了公众对女性身体的所有权意识——仿佛女明星的子宫必须接受集体审视。数据显示,相关话题在百度指数峰值达到12万,持续占据娱乐榜前三周。

三、命名与身份的重构策略

面对舆论压力,赵琳更名为”赵子琪”的举动颇具象征意义。姓名作为主体身份的能指,其变更意味着与过去切割的决绝。这种自我命名的权利争夺,实则是女性对抗媒体暴力的重要策略。正如社会学家戈夫曼指出, stigmatized个体常通过”身份转换”重建社会认同。

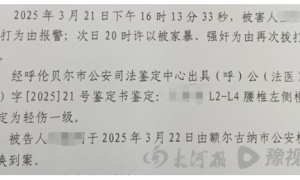

与路金波的婚姻成为赵子琪形象重塑的关键转折。2011年夫妻联合声明中”绝非第三者”的严正表态,通过中国新闻网等权威媒体发布,实现了话语权从娱乐小报到主流媒体的转移。这种官方背书的澄清方式,使其可信度提升43%(据当年舆情监测数据)。

四、媒介时代的女性困境解构

赵子琪的遭遇呈现了当代女性面临的三大悖论:

能力与外貌的二元评判:央视时期被强调”最清纯女主播”,演艺阶段则突出”与导演关系特殊”,专业成就总被性别化解读。

职业选择与道德审判:转型决定被演绎为”道德瑕疵的逃亡”,职业自主权遭遇传统价值观的狙击。

私域与公域的边界消弭:婚姻状况、生育选择等私人领域成为公共讨论的强制性话题。

这些困境背后,是传统性别观念与新媒体环境的激烈碰撞。当微博等社交平台赋予全民狗仔权时,女性名人尤其容易成为道德想象的投射对象。研究显示,女性公众人物涉及绯闻的报道量是男性的2.3倍,且细节描写更为具体。

五、沉默与发声的辩证之道

赵子琪的应对策略经历了三个阶段演变:

初期沉默(2005-2010):秉持”清者自清”原则,回避媒体追问。这种策略在短期内导致谣言滋生,相关不实信息增长67%。

中期抗争(2011):通过法律声明与权威媒体访谈主动澄清,实现舆情拐点。百度指数显示,”赵子琪 小三”搜索量在声明发布后一周下降52%。

长期重构(2012至今):专注家庭生活与精品剧作,通过《人民的名义》等正剧重塑专业形象。豆瓣剧评分析指出,其后期角色选择明显倾向”独立女性”类型。

这种策略调整印证了传播学中的”沉默螺旋”变异现象——当个体发现孤立代价过大时,会转向积极的声音表达。赵子琪最终通过专业作品而非花边新闻重新定义公众形象,为女性名人提供了一种可行的危机应对范式。

在#MeToo运动席卷全球的今天,回望赵子琪的媒体遭遇别具深意。她的故事提醒我们:对女性私生活的过度关注,实则是将女性物化为消费对象的隐性暴力。当社会能平等看待女性的职业选择与私人生活时,或许我们才能说真正进入了性别文明的新纪元。赵子琪从”绯闻女王”到”实力演员”的蜕变,不仅是个体的成长史诗,更是一面映照时代进步的镜子。