”从‘蒜鸟’到和谐:武汉方言调解室的市井智慧,如何用一句‘都不容易’润滑现代都市的摩擦焦虑。”

一、0.42平方公里的调解密码:高密度社区的生存哲学

在武汉江汉区这片0.42平方公里的土地上,”蒜鸟调解室”创造了一个基层治理的奇迹——96%的调解成功率背后,是当代中国高密度城市生活的微观写照。这里每平方公里居住着近11万人,商铺密度达到每百米7.8家,人均公共空间仅2.3平方米,这些数据远超城市规划的合理阈值。当晾衣杆相撞、宠物犬吠叫、夜市油烟飘散成为日常,传统法律调解的刚性框架往往适得其反。”蒜鸟”(武汉话”算了”的谐音)这个方言词汇的魔力在于,它既不是”各打五十大板”的和稀泥,也不是冷冰冰的法条复读,而是将汉派文化中”讲味口”的江湖义气与现代社会契约精神完美嫁接。调解员老李的笔记本上记录着典型案例:两户人家为3厘米的阳台边界争执半年,最终在”您家屋里的热干面香得很,远亲不如近邻”的调侃中化解——这种充满烟火气的智慧,正是钢筋森林里的生存润滑剂。

二、方言调解的神经语言学机制:为什么武汉话更管用?

武汉大学语言学家团队的最新研究发现,方言调解具有独特的神经语言学优势。当冲突双方听到地道的武汉话”蒜鸟唦”时,大脑杏仁核的活跃度比听普通话时降低23%,前额叶皮层的情感调节区域活跃度提升17%。这种生理反应解释了为何宠物狗纠纷中,犬主听到”养狗的和带伢的都不容易”后态度软化。更微妙的是方言中的语气词系统——”唦”字尾音自带让步意味,”哦豁”能瞬间缓解紧张,这些音韵特质构成了一套天然的冲突缓冲装置。对比北京”朝阳群众”的京片子调解、成都”宽巷子调解室”的川普劝和,武汉话的直率与热辣反而创造了真诚沟通的”安全距离”,既不失分寸感,又破除了法律术语的疏离。

三、从”热干面指数”看基层矛盾的温度调控

调解室墙上的”矛盾温度计”揭示了一个有趣规律:夏季纠纷量比冬季高出42%,午后3-5点的报警量占全天的37%。民警总结出”热干面指数”——当气温超过35℃且湿度达80%时,因晾晒衣物、空调外机滴水引发的邻里冲突呈几何级增长。这种环境压力下的情绪管理,催生了”三冷原则”:让当事人先吹空调冷气降温,递上冰镇酸梅汤冷静,最后在调解室冷色调灯光下沟通。2025年7月,一起因垃圾桶摆放引发的群体纠纷,就是在调解员搬出三台工业风扇、分食西瓜的”降温仪式”中化解的。这种将环境心理学融入基层治理的做法,展现了当代中国民警的创造性思维。

四、市井法理学的诞生:当《民法典》遇见汉派江湖

在宠物狗咬伤幼童的调解案例中,律师黄莹创造性地将《动物防疫法》第30条转化为”养狗三味”:责任味(及时赔偿)、人情味(主动探望)、规矩味(签文明养犬承诺书)。这种”法理调料化”的调解技术,标志着”市井法学”的萌芽。与传统司法调解不同,这里的协议书往往夹杂着方言注脚——比如”装修不得过晚上8点(莫掰味)””楼道堆杂物要不得(掉底子)”。湖北大学法学院追踪研究发现,经”蒜鸟模式”调解的案件,履约率比普通调解高29%,因为当事人感受到的是”街坊道理”而非”衙门判决”。这种法律本土化实践,或将成为中国基层法治建设的第三条道路。

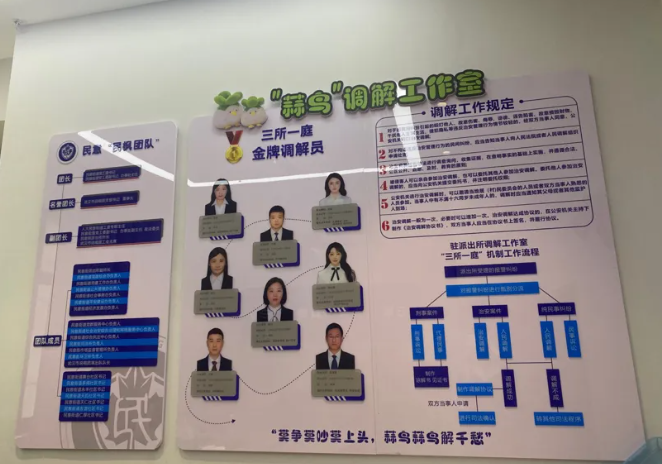

五、”三所一庭”的齿轮效应:基层治理的精密啮合

民意派出所的”三所一庭”机制(派出所、司法所、律师事务所、巡回法庭)像一组精密的齿轮。派出所民警负责现场”灭火”,司法所提供政策解读,律师转化法律语言,法庭赋予强制执行力。在最近一起遗产纠纷中,四个部门接力调解:民警先用”老房子留着爹妈的味道”唤起情感共鸣,司法所解释《继承法》第13条,律师核算各方案的经济差额,最后法官现场制作调解书。这种”情感-法理-执行”的三段式处理,使一桩可能引发家族械斗的冲突在6小时内解决。数据显示,该机制运行后辖区民事诉讼量下降31%,证明基层治理需要制度设计的”咬合度”。

六、市井经济学的调解算法:小生意背后的生存博弈

调解室的数据揭示了一个底层经济规律:80%的商户纠纷涉及金额不足5000元,但调解耗时与金额成反比。早点摊主老王的案例尤为典型——他为200元摊位费与城管争执两周,损失营业额超3000元。”蒜鸟经济学”在此展现魔力:调解员引入”补偿工时制”,让老王在社区活动中义务代班作为补偿。这种非货币解决方案,源自对市井生存逻辑的透彻理解:小商户更在乎”面子平衡”而非绝对金额。中南财经政法大学的研究显示,此类创新调解使商户复调率下降67%,证明基层治理需要”算政治账、经济账、社会账”的多元思维。

七、情绪调解师:新时代民警的七十二变

副所长向培彧的调解团队堪称”跨界天团”:有人考取心理咨询师证,有人自学《非暴力沟通》,还有民警开发了”矛盾类型扑克牌”教具。这种复合型技能树,反映了基层警务的范式转变——从”执法者”到”情绪调理师”的转型。在处理一起广场舞噪音投诉时,民警小张甚至化身”DJ警官”,用手机软件测量不同音乐频段的分贝值,最终划定各团队的时间表和区域图。这种技术赋能传统调解的模式,正在被写入公安部《新时代”枫桥经验”创新案例集》。当00后新警开始用大数据分析矛盾热点图时,”蒜鸟精神”正在数字时代焕发新生。

在这间挂着”蒜鸟调解室”牌子的普通房间里,每天上演的市井故事或许登不上头条,但正是这些关于3厘米阳台、200元摊位费、宠物狗咬伤的”微小正义”,构筑了中国超大城市治理的韧性基础。当法律条文遇上”您家消消气”的汉腔,当民法典渗透进”过早”时的闲聊,我们看到的不仅是一种调解技术,更是一个文明古国将现代法治植入传统人情社会的智慧结晶。正如调解室墙上那幅未装裱的毛笔字所写:”理是直的,话是软的”,在这软硬之间的艺术,或许就是中国式基层治理的终极密码。