“雨过天青的宋瓷,是凝固千年的东方美学密码。”

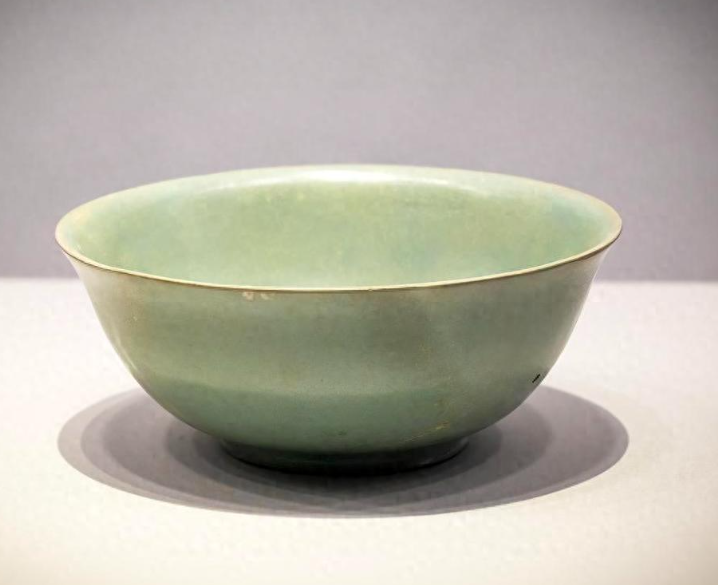

北宋汝窑天青釉瓷器,全球仅存79件,每一件都是穿越千年的文明信使。当河南考古院展柜中的那只撇口碗在灯光下泛起幽光,我们仿佛看到了宋人用玛瑙入釉、以生命淬炼的极致美学。这些釉色如”雨过天青云破处”的器物,不仅是”一克超黄金”的物质珍品,更是古人留给我们解读宇宙密码的密钥,是中华文明最精粹的审美宣言。

一、极致的代价:汝窑工匠的偏执美学

汝窑存世仅二十年,却创造了”十窑九不成”的传奇。现代科技检测显示,这些瓷器釉层厚度仅0.01毫米,气泡分布”寥若晨星”,每一处细节都彰显着宋人对完美的偏执追求。工匠们将玛瑙碾粉入釉,每一次开窑都是与窑神的生死博弈。这种”宁为玉碎”的创作态度,与古希腊雕塑家菲迪亚斯”完美不在于无一分可增,而在于无一分可减”的理念遥相呼应。宋徽宗的一个梦境——”雨过天青云破处”的色彩意象,成为整个时代的美学追求,这种集体性的审美狂热,在世界工艺史上实属罕见。

二、釉色中的宇宙观:天人合一的哲学实践

汝窑天青釉最神奇之处在于其变幻莫测的色调:晨光中泛淡紫,正午显天青,暮色转月白。这种”阴阳显晦,昏旦含吐”的釉色哲学,与宋代山水画的留白艺术、理学思想中的”格物致知”一脉相承。郭熙在《林泉高致》中提出的”山有三远”透视法,在汝窑工匠手中转化为”釉有三变”的色彩层次。碗口那精心计算的撇口弧度,暗合《考工记》”轮人为轮,斩三材必以其时”的造物理念,展现了中国传统工艺中”器以载道”的深刻思想。

三、稀缺性的悖论:物质与精神的永恒张力

现存79件汝窑瓷器分布在全球各大博物馆,这种稀缺性造就了”一克超黄金”的市场神话。但比物质稀缺更珍贵的是其承载的精神价值。在宋代,瓷器是”土与火的艺术”,更是”道与器的统一”。现代人惊叹于其物质价值时,往往忽略了器物背后完整的宇宙观和生命观。正如明人高濂在《遵生八笺》中所记,汝窑”色如天,声如磬”,这种将视觉与听觉通感联觉的审美体验,展现了中国美学中”物我合一”的最高境界。

四、雨过天青:一个民族的集体记忆

“雨过天青”不仅是釉色的描述,更是中国人心中理想世界的隐喻。从《诗经》中的”终朝采蓝”到宋徽宗的梦境,再到后世文学艺术中的反复吟咏,这种色彩已经成为中华文明的DNA片段。在当代社会,我们面对汝窑瓷器时的震撼与感动,本质上是一种文化基因的唤醒。法国思想家罗兰·巴特所说的”作者已死”在汝窑面前被颠覆——千年前的工匠通过釉色仍在与我们进行跨越时空的对话。

五、文明的琥珀:传统与未来的对话

在人工智能、量子计算等高科技日新月异的今天,北宋汝窑反而呈现出更强的现代性。其极简主义美学与当代设计理念不谋而合,其环保无铅的釉料配方超前于工业时代,其”少即是多”的创作哲学更暗合后现代审美。当我们用电子显微镜分析釉层结构时,实际上是在用科技手段解读古人的智慧密码。这种传统与未来的对话,证明真正伟大的文明从来不是线性发展的,而是在螺旋上升中不断回归本真。

展厅灯光熄灭,天青釉的幽光却在观者心中长明。这些穿越千年的瓷器告诉我们:文明的延续不在于器物的多寡,而在于精神密码的传承。在全球仅存的79件汝窑珍品中,我们看到的不仅是”物以稀为贵”的市场逻辑,更是一个民族对美的永恒追求。当现代人重新学会欣赏”雨过天青”的意境,我们便找回了与传统的精神契约,这种觉醒比任何物质财富都更为珍贵。在这个意义上,每一件汝窑瓷器都是一座微型宇宙,等待着有缘人解读其中封存的文明密码。