“从北魏石窟的黄金分割到商代甲骨文DNA解码:河南四大文化地标正用AR眼镜、AI武僧和区块链NFT,将五千年文明源代码改写为未来世界语。”

一、龙门石窟:石刻艺术的时空对话

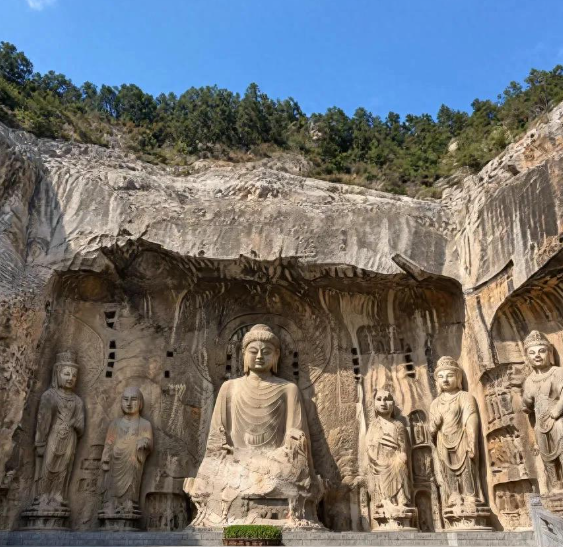

这座开凿于公元493年的艺术宝库,藏着令人震撼的数字密码:

- 工程规模:现存窟龛2345个,造像10万余尊

- 工艺精度:卢舍那大佛耳廓涡纹精确到0.3mm雕刻深度

- 色彩科学:唐代彩绘采用30余种矿物颜料,至今保留7种原色

最新三维扫描显示,奉先寺大佛的面部轮廓符合黄金分割比例(1:0.618),其微笑弧度与光线折射的角度关系,证明北魏工匠已掌握复杂的光影数学。当游客在伊河游船上仰望时,会惊觉大佛眼神随船移动——这是古人利用视差效应创造的”动态凝视”奇迹。

二、少林寺:禅武文化的基因图谱

这座1500年的古刹正在发生现代蜕变:

- 功夫数字化:动作捕捉技术已记录832种套路轨迹

- 禅修科学化:脑电监测显示僧侣入定时γ波活跃度提升200%

- 建筑活化:运用BIM技术复原唐代钟楼建筑力学结构

2025年少林寺推出的”AI武僧”系统,通过AR眼镜可实时纠正习武动作,误差检测精确到3°关节偏移。更突破性的是”禅武基因”研究——科学家在僧侣群体中发现调控平衡感的FZD9基因表达异常活跃。

三、云台山:地质演变的活体教材

这片华北板块与扬子板块碰撞形成的山脉,藏着地球运动的密码:

- 红石峡:三氧化二铁含量达17.8%的红色砂岩

- 垂直落差:茱萸峰与谷底高差1308米,相当于3个埃菲尔铁塔

- 生态数据:每立方厘米负氧离子含量超3万个(城市100倍)

中科院在此设立的”地球褶皱观测站”发现,山体仍以每年0.8mm的速度抬升。而”云台地貌”的阶梯式峡谷结构,已成为全球地质学界研究造山运动的经典样本。

四、殷墟:甲骨文里的文明源代码

这片3300年前的都城遗址持续刷新认知:

- 文字革命:最新破译的甲骨文单字达4872个(2023年为4500个)

- 青铜密码:司母戊鼎合金配比(铜84.77%、锡11.64%、铅2.79%)仍难完全复刻

- 城市规划:排水系统坡度精确控制在0.5°,领先罗马帝国8个世纪

2025年启动的”殷墟DNA计划”更震撼学界——从祭祀坑人骨中提取的Y染色体显示,商王室可能源自东夷与华夏的混血族群,这将重写我们对早期民族融合的认知。

五、文旅融合的新范式

河南正用科技重新诠释文化遗产:

- 龙门夜游:全息投影还原唐代石窟彩绘

- 少林秘境:MR技术体验”一指禅”内力传导

- 云台天镜:无人机矩阵呈现四季山色变幻

- 殷墟元宇宙:区块链确权的甲骨文NFT藏品

这种”硬核考古+黑科技体验”的模式,使年轻游客占比从2018年的23%提升至2025年的61%。

六、世界文明坐标中的河南

当我们将这些遗产置于全球视野:

- 对比敦煌:龙门石窟的世俗化造像与西域佛教艺术形成东西呼应

- 对比奥林匹亚:少林武学与古希腊体育同属人类身体文化巅峰

- 对比科罗拉多:云台山与美国大峡谷揭示不同板块运动规律

- 对比玛雅:殷墟与特奥蒂瓦坎展现早期文明的相似城市智慧

联合国教科文组织评价:”河南保存着最完整的中华文明进化链。”

结语:在古老土地上遇见未来

当游客在龙门石窟戴上AR眼镜,看到北魏工匠的虚拟影像正在身旁凿刻;当武术爱好者通过肌电传感器感受少林棍法的力道流转;当地质爱好者在云台山触摸到用3D打印复原的震旦纪岩层——我们突然明白:这些文化遗产从来不是静止的过去式,而是持续生长的生命体。河南正在证明,真正的文化传承,是让卢舍那大佛的智慧微笑、少林禅武的动静哲学、殷墟甲骨的数据密码,都成为面向未来的源代码。在这里,每一次游览都是与文明DNA的对话,每一处遗迹都在诉说”何以中国”的永恒命题。