科技考古颠覆历史认知:北周武帝DNA复原揭示鲜卑族东亚特征,基因证据改写民族融合史观,帝王肖像从艺术想象走向生物真实。

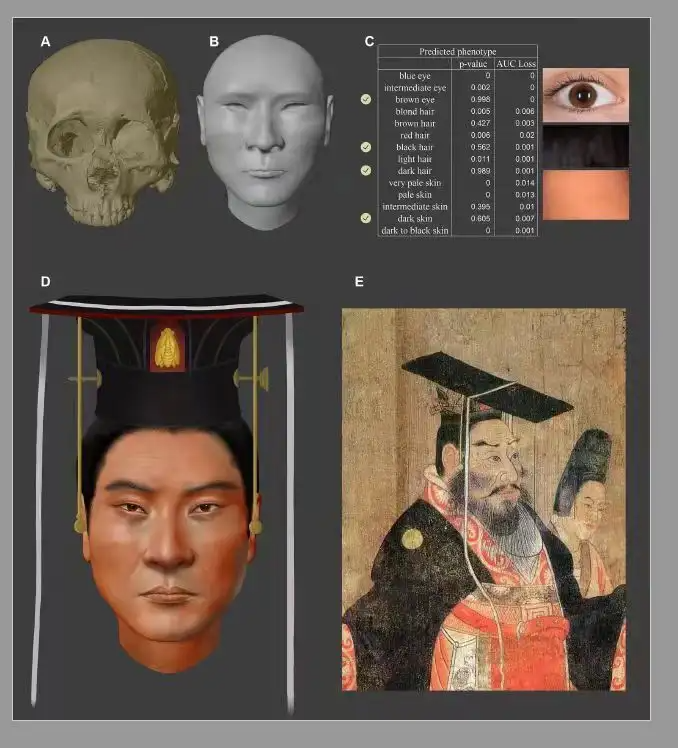

在复旦大学科技考古实验室的显示屏上,北周武帝宇文邕的头像正以每秒800万次的计算被精细雕琢——从眉弓弧度到下颌线条,每个细节都经过古DNA数据与人类学参数的交叉验证。2024年3月28日,这张穿越1446年的面孔公诸于世,不仅颠覆了《历代帝王图》的画家阎立本的笔墨,更开创了我国科技考古复原古代帝王容貌的先河。这场跨越遗传学、人类学与历史学的跨界实验,正在解构我们对于古代权力形象的固有认知。

颅骨中的基因密码:鲜卑帝王的长相之谜

北周武帝宇文邕的颅骨标本,在陕西考古研究院的保险柜中沉睡了三十年。当复旦大学团队首次对其展开三维扫描时,一个惊人发现颠覆了历史想象:这位鲜卑族帝王并非传统认知中的”高鼻深目”,而是具有典型的东北亚人种特征——圆形颅型、扁平的面部轮廓和较宽的颧骨。通过从肢骨样本中捕获的约100万个有效基因位点,研究团队绘制出更精确的生物学肖像:黑发基因(MC1R)、决定黄色皮肤的SLC24A5基因,以及调控棕色虹膜的OCA2-HERC2基因组合。

“基因证据表明,宇文邕的祖母王氏很可能是北方汉人。”项目负责人文少卿指出。这一发现印证了《北史》中”帝貌类汉人”的记载,也揭示了鲜卑贵族通过联姻加速汉化的历史进程。更耐人寻味的是,基因检测显示宇文邕携带与现代蒙古语族群高度相似的Y染色体单倍群,这为研究北方民族的迁徙与融合提供了分子人类学证据。

科技与艺术的交锋:阎立本笔下的政治修辞

将科技复原成果与阎立本《历代帝王图》并置,呈现出一场视觉认知的革命。阎立本笔下的宇文邕面如满月、体态丰腴,符合唐代”帝王贵胄皆丰肥”的审美标准;而DNA还原的肖像却显示其实际面容清癯、棱角分明。这种差异绝非画家技法的局限,而是蕴含着深层的政治表达。

中央美术学院教授金维诺分析:”唐代画家通过改造前代帝王形象,构建符合当朝意识形态的权力图谱。”阎立本将宇文邕”增重”的创作,实则是用盛唐审美重构历史,以此强调李唐王朝对北周法统的继承。科技复原揭开了这层艺术化的面纱,让我们得以窥见被美学修辞遮蔽的生物学真相。这种冲突恰恰证明,古代帝王肖像从来不是单纯的写实作品,而是权力话语的视觉载体。

多学科考古的突破:从遗骨到活态历史

复旦大学团队采用的技术路线堪称科技考古的范式创新。在获取颅骨三维数据后,研究人员开发了专用于古人的”颅面复原算法”,通过机器学习对比全球8万个现代人头骨与面部数据库,建立遗传特征与软组织厚度的关联模型。为处理古DNA的降解问题,他们设计出”分子缝合”技术,将碎片化基因序列像拼图般重组。

这套方法的价值远超容貌复原本身。通过分析宇文邕骨骼中的同位素,团队发现其锶同位素比值与山西大同地区吻合,印证了史书中”幼居云中”的记载;牙齿微磨耗分析则显示其晚年饮食结构转向精细化,可能与统一北方后的宫廷生活相关。这些发现使静态的考古材料转化为动态的生命史,开创了”生物考古叙事学”的新可能。

民族融合的分子见证:重审”胡汉之别”

宇文邕肖像引发的最大震动,在于它动摇了传统史学对”胡人相貌”的刻板想象。当复原结果显示这位鲜卑帝王具有典型东亚特征时,长期占据主流的历史叙述不得不重新调整。中国社会科学院民族学研究所所长王延中指出:”这证明南北朝时期的民族差异更多是文化建构,而非生物学区隔。”

更深刻的启示来自基因与考古的综合分析。宇文邕墓葬中同时出土具有鲜卑风格的鎏金银壶和汉式玉带钩,这种物质文化的混融与其基因特征形成互证。正如韩昇教授所言:”科技复原的不仅是一张脸,更是中华民族多元一体格局的形成过程。”当我们在分子层面看到匈奴、鲜卑、汉人的基因交融,传统”夷夏之辨”的二元对立自然消解。

在复旦大学公布的复原视频中,宇文邕的目光穿越千年与今人相遇。那张融合了汉地风骨与草原血性的面孔,不再是被史书符号化的政治图标,而成为有温度的生命存在。这场科技考古实践的价值,或许正在于它将历史人物从抽象的”明君昏主”评价中解放出来,还原为血肉丰满的个体。当更多古代帝王的面容被如此唤醒,我们重读历史的视角也将发生革命性的转变——从崇拜或批判的简单判断,转向对复杂人性的理解与共情。