企业家光环的崩塌,源于公众期待与个人言论之间的致命错位。

2025年9月,原本被誉为“零售业清流”的胖东来创始人于东来,意外成为舆论风暴的中心。曾几何时,他是无数人心中“良心企业家”的代名词——高福利待遇、可靠商品质量、勇于承担社会责任,甚至因招聘有案底人员而被《人民日报》点赞。然而,就在短短几天内,几次充满争议的发言,却让他苦心经营多年的公众形象骤然蒙上阴影。

一、从“西贝支持”到“历史争议”:于东来的两次发声为何激怒公众?

1. 西贝预制菜风波中的“站队”发言

九月初,西贝餐饮因预制菜问题被推上风口浪尖。罗永浩的公开批评引发消费者强烈共鸣,许多人吐槽“高价却无实料”,晒出保质期长达两年的冷冻蔬菜包、冲调汤包,甚至儿童餐的新鲜度也遭质疑。西贝老板贾国龙虽否认问题并开放厨房,却反被曝光长期冷冻羊肉和预制汤底,舆论进一步发酵。

然而,于东来却三次公开发文支持西夏。他表示“感谢西贝、海底捞等服务企业”,强调“每家企业都有困难,需要理解”。这番话瞬间刺痛了许多消费者的心——人们期待这位“平民企业家”能为用户发声,他却选择站在同行一侧。尽管随后删除文章并设置账号私密,但失望的种子已然种下。

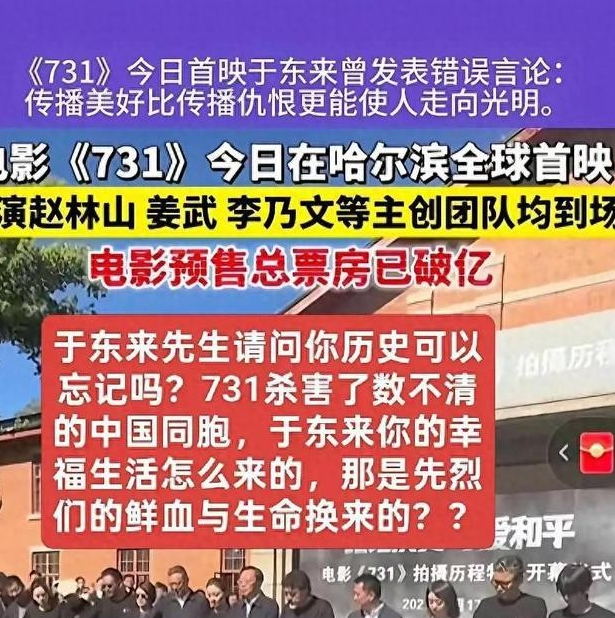

2. 电影《731》宣传争议:历史记忆=传播仇恨?

9月18日,电影《731》上映,这部重现日军侵华罪行的影片首日票房破三亿,引发全民对历史记忆的关注。有网友在于东来账号下留言,希望胖东来影院能协助宣传,让更多人铭记历史。而于东来的回复是:“传播美好比传播仇恨更能让人走向光明。”

这句话彻底点燃了舆论。大量网友批评他将“铭记历史”与“传播仇恨”混淆,忽视了影片的教育意义。有人痛心疾首:“国殇之日,怎能轻描淡写?”更有人直言:“商业成功不代表价值观正确。”

二、汤家凤的预言与公众的反思:企业家究竟该为什么代言?

早在风波初期,考研名师汤家凤就曾提醒公众:“认可商品质量,不代表认同其价值观。”她指出,评价一个企业家不能只看经营能力,更要看是否真正把百姓利益放在心里。这番话在当时未引起太多注意,如今却仿佛一针见血的道破天机。

于东来的两次发言,让许多人开始重新审视他的立场:

- 是真的共情同行困境,还是利益关联下的无奈表态?

- 是真诚相信“美好传播”,还是对历史沉重性的认知偏差?

- 那个曾被视为“消费者代言人”的于东来,是否早已悄然改变?

三、信任崩塌背后:公众人物该如何面对舆论场?

于东来的遭遇并非个例。在社交媒体时代,企业家的每一句话都会被放大审视。曾经的赞美有多热烈,如今的反噬就有多凶猛。这次事件中,公众愤怒的其实不仅是具体言论,更是一种“背叛感”——当寄托了情感期待的公众人物突然展现出另一面,信任的崩塌往往只在一瞬间。

更重要的是,这场风波折射出当代社会对公众人物的深层期待:

- 商业成功之外,更需价值观共鸣:人们希望企业家不仅会赚钱,更能代表一种正向精神;

- 历史与民族情感是红线:尤其涉及家国记忆时,轻率表态极易引发强烈反弹;

- 公众人物需珍惜话语权:每一句话背后,都是无数人的期待与信任。

四、结语:光环之下,更需敬畏之心

于东来的故事,或许是一个深刻的提醒:在这个时代,塑造一个正面形象需要多年努力,而摧毁它可能只需要几句话。无论是出于商业策略还是个人信念,公众人物的发言都不仅是“个人观点”,更是一种社会责任的体现。

消费者可以捧起一个品牌,也可以转身离开。而真正聪明的企业家,不仅懂得如何经营商品,更懂得如何守护人心——因为最终,商业的本质是人性,而人性的核心,是尊重与共情。

于东来的未来会如何?我们不得而知。但可以肯定的是,这场风波已经在他和公众之间划下了一道裂痕。修补它,需要的不仅是时间,更是真诚的反思与行动。